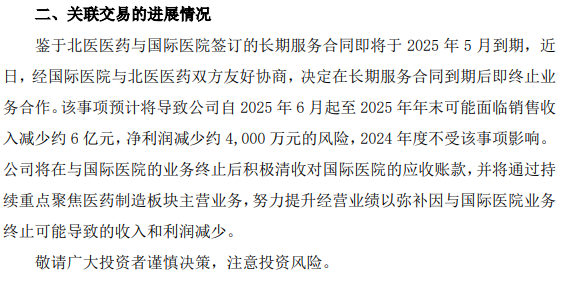

4月21日晚间,北大医药(000788)发布公告,披露公司全资子公司北医医药与北京大学国际医院(以下简称北大国医)的关联交易进展。公告中提到,北医医药与北大国医签订的长期服务合同将于2025年5月到期,双方经过友好协商决定终止业务合作。此举预计将导致公司自2025年6月起至年末面临约6亿元的销售收入减少和约4000万元的净利润减少风险。

记者留意到,虽然在公告中,北大医药对子公司北医医药与北大国际医院长期服务合同终止的原因没有做深入解释。但公开资料显示,这可能与此前神秘“浙商”接手北大医药、平安系退出,北大医药将失去“北大”标签有关。

北医医药将从唯一提供商变为“参与招标”

据北大医药公告,公司分别于2022年4月、2022年5月召开第十届董事会第六次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同〉暨关联交易的议案》,合同约定北医医药为北大国医医疗设备、手术器械、药品(特殊药品除外)、体外诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目服务的唯一提供商,合同有效期为三年。

2024年11月,北医医药接到北大国医举办单位北大医疗管理有限责任公司告知,鉴于北医医药与北大国医签订的长期服务合同即将到期,北大医疗管理有限责任公司将在该长期服务合同到期后改为就国际医院的体外诊断试剂、医用耗材供应、药品集中配送服务进行招标采购,并邀请北医医药参与招标。

公告介绍,北医医药主营收入主要来源于北大国医,若北医医药在北大医疗管理有限责任公司的后续招标中未能中标,则将失去与国际医院的业务合作。

鉴于北医医药与北大国医签订的长期服务合同即将于2025年5月到期,近日,经北大国医与北医医药双方友好协商,决定在长期服务合同到期后即终止业务合作。该事项预计将导致公司自2025年6月起至2025年年末可能面临销售收入减少约6亿元,净利润减少约4,000万元的风险,2024年度不受该事项影响。

北大医药表示,公司将在与国际医院的业务终止后积极清收对国际医院的应收账款,并将通过持续重点聚焦医药制造板块主营业务,努力提升经营业绩以弥补因与北大国医业务终止可能导致的收入和利润减少。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

公司易主,北大医药将失“北大”标签

公开资料显示,北大医药前身为西南合成制药厂,1997年于深交所上市,原为方正系下属企业之一。2022年,平安系出资482亿元参与方正集团重整,在此过程中,取得了北大医药控制权。2024年12月25日晚间,北大医药突然公告实际控制人发生变动,新优势国际通过收购方正商业管理有限责任公司所持有的西南合成医药集团有限公司100%股权,从而间接取得上市公司北大医药的控股权。此番股权转让后,平安系从北大医药退出。

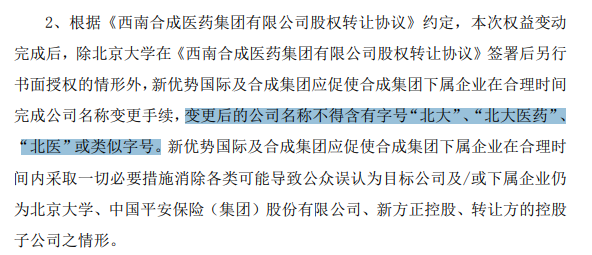

值得注意的是,该交易还明确:“新优势国际及合成集团应促使合成集团下属企业在合理时间完成公司名称变更手续,变更后的公司名称不得含有字号‘北大’‘北大医药’‘北医’或类似字号。”这意味着,北大医药将完全失去“北大”标签。

本次权益变动后,北大医药控股股东仍为合成集团,新优势国际持有合成集团100%股权,鑫通焱和科技(海南)有限公司为新优势国际执行事务合伙人,徐晰人持有鑫通焱和100%股权,成为北大医药实际控制人。据每日经济新闻报道,有关徐晰人的公开资料较少。公开信息显示徐晰人生于1979年4月,为浙江省台州市人。

北大医药年内先后有多名高管离职

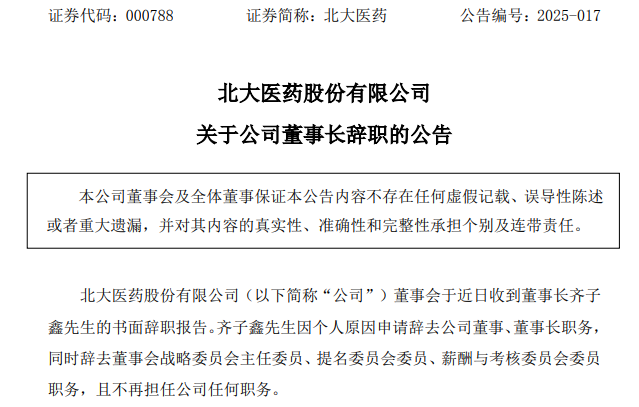

公开资料显示,2025年以来,在公司控股股东及实控人变更之际,北大医药先后有多名高管离职。

1月6日,监事徐伟钰辞职;2月18日和25日,董事任甄华、张勇先后因个人原因辞任。3月4日,北大医药公告,公司董事长齐子鑫因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务,同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,且不再担任公司任何职务。

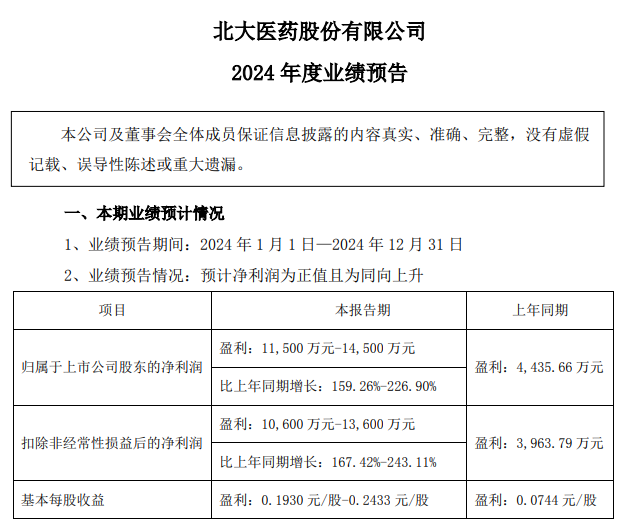

北大医药预计去年净利最高增227%

业绩方面,2025年1月21日晚间,北大医药发布2024年业绩预告,报告期内,预计实现归属于上市公司股东的净利润1.15亿元-1.45亿元,同比增长159.26%-226.90%,扣除非经常性损益后的净利润1.06亿元-1.36亿元,同比增长167.42%-243.11%。

对于业绩变动原因,公告解释有以下两点:

一是在医药工业板块,公司聚焦“抗感染类、镇痛类、精神类”三大领域重点发力,重点市场拓展成效显著,重点产品收入结构变动,注射用美罗培南、盐酸丁螺环酮片、注射用头孢噻肟钠、盐酸昂丹司琼片等产品销量提升及公司降本增效带动盈利能力同比有所提升;

二是在医药流通板块,受益于公司产业下游需求业务量的逐步增长,公司全资子公司北京北医医药有限公司的业务收入规模同比提升,故净利润同比有所增长。