8月25日晚间,《中共中央办公厅国务院办公厅关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》(以下简称《意见》)正式对外公布,旨在推动建设更加有效、更有活力、更具国际影响力的全国碳排放权交易市场(以下简称全国碳市场)。

《意见》提出,到2027年,实现全国碳市场基本覆盖工业领域主要排放行业,全国温室气体自愿减排交易市场实现重点领域全覆盖两项主要目标。

为实现上述目标,文件在信息披露、配额分配、金融产品创新等关键领域提出了具体改革措施,共计17条细则。

复旦发展研究院助理研究员、复旦平安宏观经济研究中心主任助理石烁向《每日经济新闻》记者表示,针对不同行业要制定差异化的有偿分配标准。对于国际竞争激烈、特别是面临欧盟碳边境调节机制等压力的行业,初期应设定较低的有偿分配比例或获得较多的免费配额;对于数据基础较好、承受能力相对较强的行业,如发电行业,可以成为有偿分配比例提高的先行领域。

稳妥推行免费和有偿相结合的碳配额分配方式

记者注意到,此次《意见》明确提到完善碳排放配额管理制度。文件明确表示:“稳妥推行免费和有偿相结合的碳排放配额分配方式,有序提高有偿分配比例。建立配额储备和市场调节机制,平衡市场供需,增强市场稳定性和流动性。”

据了解,今年3月,全国碳市场迎来首次扩容,新纳入钢铁、水泥和铝冶炼三大行业,截至目前已有包括发电行业在内的四大行业交易主体。在纳入新行业之前,发电行业主要以配额交易为主导,交易主体获得的免费配额基本可以覆盖需求,直接导致碳价承压。

对此,石烁认为,不同行业要制定差异化的有偿分配标准。对于国际竞争激烈,特别是面临欧盟碳边境调节机制等压力的行业(如钢铁、电解铝、水泥等),初期应设定较低的有偿分配比例或获得较多的免费配额,以保护其国际竞争力,防止碳泄漏,避免碳排放转移至环境监管更宽松的地区。而电力行业作为首批纳入全国碳市场的行业,数据基础较好,承受能力相对较强,可以成为有偿分配比例提高的先行领域。

此外,记者注意到,《意见》还对完善信息披露制度提出进一步要求——“及时公开排放、履约、交易、质押等相关信息,接受社会监督依法加强重点排放单位、技术服务机构和金融机构信用监督管理。”

石烁分析认为,优先考虑披露的信息应包括:企业年度经核查排放量与配额分配情况,有偿分配与拍卖结果,配额储备投放记录,履约完成率,逾期情况与处罚,中国核证自愿减排量(CCER)抵销比例及实际抵销量,第三方核查机构信息等。

如何在企业商业机密与公众知情权之间寻找平衡?石烁认为,应坚持分层披露原则,例如对设施级或工艺级活动数据应汇总披露或时滞披露。同时,采用标准化脱敏的方法,例如对交易对手、账户信息采取区间化或匿名化披露,保留监管穿透可见。

“另外,核查报告应公开关键结论与方法学,详细底稿仅供监管留存,对数据造假依法追责,提高失信成本。再者,应按生态环境部口径提供结构化数据集,便于市场进行价格发现与风险监测,对质押、回购等金融活动设置事前和事后披露节点。”石烁补充道。

允许更多金融机构参与碳交易

在提升全国碳交易市场交易活跃度方面,《意见》提到了三大具体实施举措,分别是丰富交易产品、扩展交易主体以及加强市场交易监管。

在丰富交易产品方面,《意见》指出:“稳慎推进金融机构探索开发与碳排放权和核证自愿减排量相关的绿色金融产品和服务,加大对温室气体减排的支持力度。建立完善碳质押、碳回购等政策制度,规范开展与碳排放权相关的金融活动,拓展企业碳资产管理渠道。”

石烁认为,《意见》鼓励健康有序发展碳金融,允许更多金融机构参与碳交易,碳金融产品创新有助于活跃市场、提供流动性、发现价格。

在扩展交易主体方面,《意见》提出“支持银行等金融机构规范开展碳质押融资业务,稳妥推进符合要求的金融机构在依法合规、风险可控前提下参与全国碳市场交易,适时引入其他非履约主体”。

在加强市场交易监管方面,《意见》提出“严厉打击扰乱市场秩序、操纵市场等行为”,还要求“加强对碳金融活动的监督管理,引导金融机构按照市场化、法治化原则做好金融服务,守住不发生系统性金融风险的底线”。

对此,石烁表示,碳金融产品创新会带来一些新的风险,例如市场操纵和过度投机会导致碳价脱离实体经济减排成本,出现异常波动,干扰企业正常的减排决策和履约规划。此外,碳质押、碳回购、碳期货等金融产品属于衍生品,本身带有杠杆性和复杂性,可能引发连锁反应。

记者了解到,据不完全统计,目前已有15家券商参与碳交易,具体产品为绿色债券、碳配额回购等。

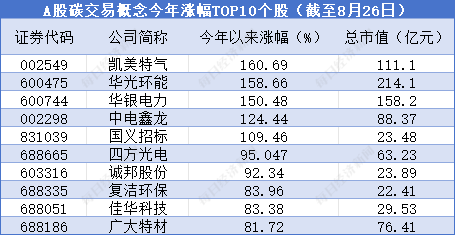

值得一提的是,“碳交易”在资本市场也是备受关注的概念之一。根据东方财富的“碳交易”概念统计,A股相关概念股共计有129只成分股。其中,今年以来个股最高涨幅为160.69%,最低涨幅为-39.8%,中位数涨幅为20.49%。

数据来源:东方财富