一个由技术专家掌舵26年的上市公司,在业绩滑坡、监管警示与高管动荡中,或将迎来新主人。

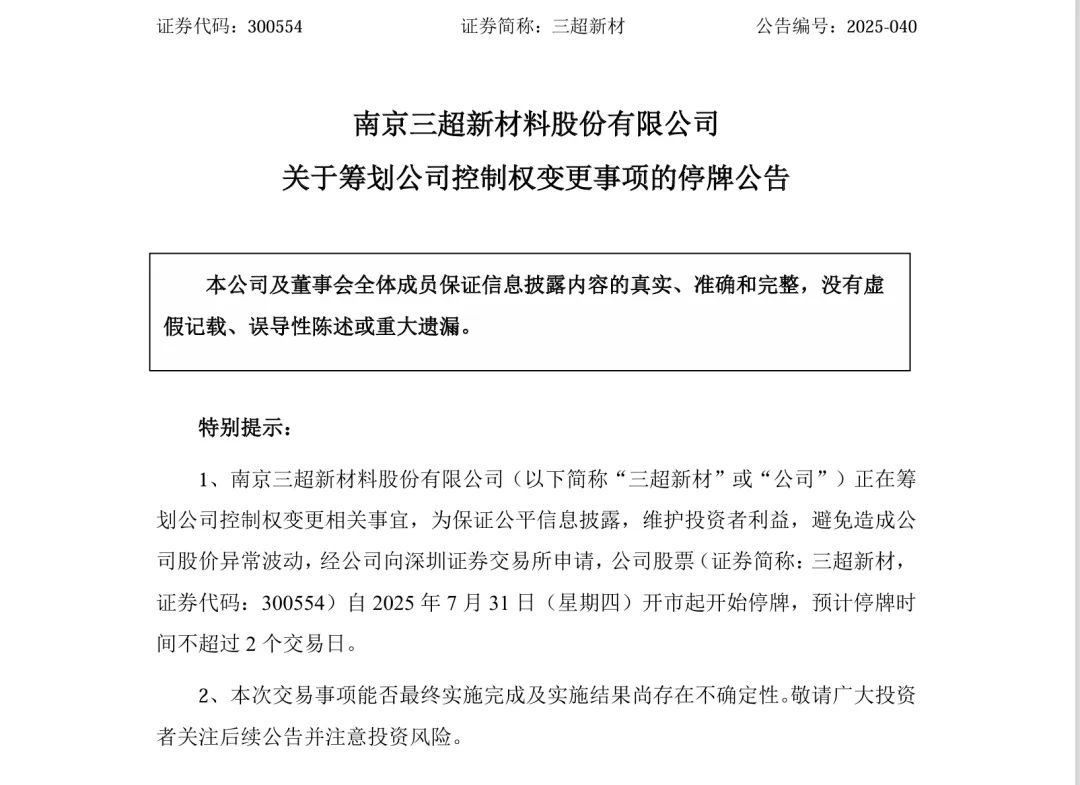

7月30日晚,三超新材(300554)发布公告,公司股票自次日起停牌,筹划控制权变更事项。这家创立于1999年,由邹余耀一手带大的创业板上市公司,在走过26年风雨后,创始人或将转身离场。

公告发布前两周,公司财务总监姬昆因在担任其他上市公司独董期间,涉及信息披露违法违规,被证监会处以警告并罚款50万元的行政处罚,并在收罚单当天“闪电”离职。

突发停牌,易主在即

根据公告内容,三超新材正在筹划控制权变更事宜,为避免股价异常波动,经向深交所申请,公司股票自7月31日开市起停牌。

三超新材当前的实际控制人、控股股东为创始人邹余耀,其直接持有公司35.85%股份。

资料显示,从1999年至2011年,邹余耀任公司执行董事、总经理;2011年至今,一直担任董事长兼总经理。

作为技术型企业家,邹余耀在2015年取得高级工程师专业技术资格,是三超新材78项专利的发明人,曾获得南京市科学技术进步二等奖、江宁区科学技术进步一等奖等多项荣誉。

在他的带领下,三超新材于2017年4月21日在深交所创业板成功挂牌上市。公司专注于金刚石、立方氮化硼工具的研发、生产与销售,其产品广泛应用于机械制造、电子信息、汽车等领域。在工业界,超硬材料工具被誉为“工业的牙齿”,是工业母机制造过程中精密加工不可或缺的重要工具。

当下,市场关注焦点集中在几个关键问题上:谁将接手这家超硬材料企业?创始人邹余耀是全身而退还是保留部分股权?新控制方将如何重振公司业绩?

作为工业母机产业链上的重要一环,三超新材所处的超硬材料行业具有战略价值,其核心技术积累和78项专利仍然是吸引战略投资者的重要筹码。

然而,持续亏损和营收下滑的趋势,将是新控制方面临的首要挑战。

业绩滑坡,困局难解

筹划易主的背后,是三超新材日益严峻的财务困境。

纵观公司近年业绩,净利润表现犹如过山车般剧烈波动。2020年至2024年间,公司归母净利润分别为0.2亿元、-0.75亿元、0.13亿元、0.27亿元、-1.41亿元,其中2024年亏损急剧扩大。

2025年第一季度,三超新材延续亏损态势:归母净利润亏损626万元,同比下降267.5%;扣非归母净利润亏损793万元,同比降幅高达429.4%。

公司近年的营收表现同样不容乐观。2022年至2025年一季度,三超新材实现营收分别为4.065亿元、4.81亿元、3.488亿元和5040万元。持续下滑的业绩曲线,反映出这家高新企业在市场变革中面临的挑战。

截至停牌前,三超新材总市值仅27.5亿元。业绩持续不振可能是促使实际控制人考虑退出的一大因素。

易主前夕,高管离职

在控制权变更公告前,三超新材管理层刚经历一场地震。

7月18日,公司财务总监姬昆因个人原因,突然辞去董事、专门委员会委员及财务总监职务。

同日公告的另一则消息揭示了离职背后的更多细节。

姬昆在担任爱迪尔(*ST爱迪)独立董事期间(2021年12月至2024年5月),因爱迪尔涉及信息披露违法违规行为,被证监会给予警告并罚款50万元的行政处罚。

据调查,爱迪尔2017年至2021年年度报告存在虚假记载。姬昆作为时任独董,被证监会认定为其他直接责任人员。

三超新材在公告中特别强调,上述行政处罚事由不涉及公司,不会对公司日常生产经营造成影响。

但关键财务负责人在易主前夕离场,仍给公司治理蒙上阴影。

控股股东,曾被警示

此前,三超新材、邹余耀及其董秘也曾收到过监管警示。

2024年11月,三超新材因未按规定及时披露重要合同进展,募集资金管理及使用不规范,江苏证监局对公司及董事长邹余耀、董事会秘书吉国胜出具警示函。

具体看,首先是未按规定及时披露重要合同进展。

2019年8月31日,公司发布《关于全资子公司与株式会社中村超硬签署资产购买合作协议的公告》,披露全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司与日本株式会社中村超硬正式签订了《设备买卖合同》及《技术许可合同》,拟以19亿日元购买中村超硬的225台金刚线制造装置及相关附属设备、检测设备等,以3亿日元购买中村超硬持有的与金刚线相关的所有技术的使用或实施的独占许可。

2021年9月27日,江苏三超向中村超硬发送了《合同解除告知函》,表示设备无法稳定生产、实现销售,要求解除双方签订的《设备买卖合同》及《技术许可合同》等相关协议。但对这一进展情况,三超新材未及时予以披露。

其次,公司募集资金管理及使用不规范。

2023年5月至2024年3月,公司全资子公司江苏三泓新材料有限公司存放募集资金的账户均为一般账户,未将募集资金存放于专项账户中集中管理和使用,公司在《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中未准确披露募集资金账户情况。

针对上述违规情况,江苏证监局决定对公司及董事长邹余耀、董事会秘书吉国胜采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。