国庆假期,一辆智己LS6在高速行驶中突发电机故障,急刹失控,车主一家三口险象环生,在车质网投诉平台怒斥智己为“害人车”,要求退车;但厂家仅安排服务中心联系,十多天未有实质处理。

据《财中社》了解,这不是智己首次遇到此类辅助驾驶事故。

同样是国庆期间,烟台智己L6车主张华(化名)驾驶的2024款智己L6超长续航版(高配车型)在开启NOA(城市智驾领航)功能时,未能识别夜间道路中间的铁皮障碍物并径直撞上,造成近2万元维修损失,后续与厂家、4S店的沟通同样遭遇责任推诿。

智驾技术不过关、售后服务不担责,智己汽车正陷入销量增长的“天花板”。而从被上汽集团(600104.SH)寄予厚望的“一号工程”,到如今被新品牌“尚界”分流,智己会否成为上汽豪华梦的“眼泪”?

巨头结盟:内部“制度性”掣肘

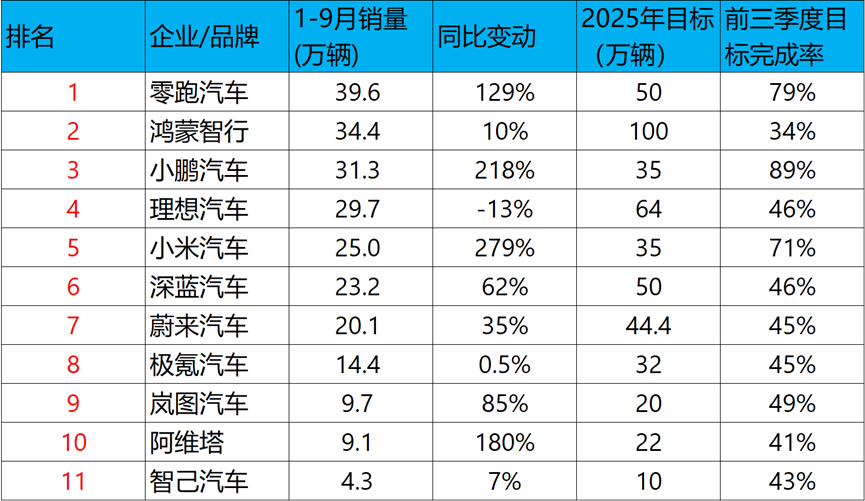

2025年前三季度,智己汽车销售4.3万辆,同比微增7%,在造车新势力销量榜上依例“敬陪末座”,2025年10万辆销售目标仅完成43%。2025年仅剩1/4时间完成57%的销量,看起来几乎是不可能完成的任务。

事实上,智己自诞生之日起,就带着点儿集团式豪赌的意味。

2020年,上汽集团与张江高科(600895.SH)、阿里巴巴(BABA/09988.HK)联合宣布成立智己汽车,声称要打造“上汽集团的特斯拉”,并以用户共创、豪华智电为口号,投入逾百亿元的启动资金。彼时,内部称之为集团“一号工程”——象征上汽集团对未来智能化的全部押注。

然而,这场赌注从一开始就埋下隐患。上汽集团传统的决策机制与互联网造车的快节奏格格不入。产品定义与开发周期受制于层层汇报,品牌战略由多个部门共同把控,导致智己既不像“初创公司”,也不像成熟车企的子品牌。它既背负集团战略转型的政治任务,又被要求市场化竞争。

高层团队的构成更加剧了这种割裂。智己的管理层出身复杂,既有上汽集团体系干部,也有互联网背景高管。内部人士曾透露,“任何一个重大决策,都要经过三层审批”。结果是,智己在推出产品时往往“慢半拍”:LS7上市时,理想(02015.HK)L8已经锁定家庭SUV市场;L6交付未稳,LS6又被推上,节奏混乱。

高层人事的大规模变动也不可避免地影响到智己汽车。

2024年7月10日,上汽集团原董事长陈虹到龄退休,辞去董事长及其他职务。王晓秋接任上汽集团董事长,贾健旭担任上汽集团总裁。2024年12月贾健旭接棒王晓秋出任智己汽车董事长。

来源:上汽集团网站截图

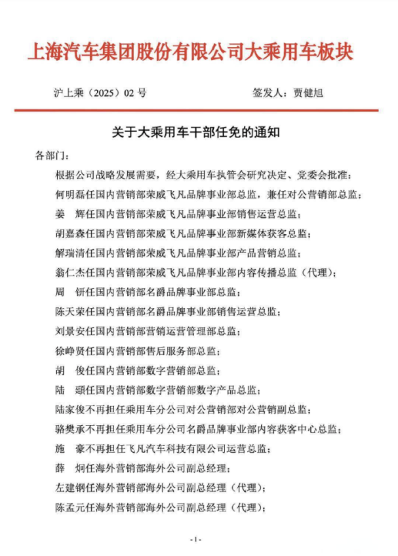

主要领导调整后,下属企业也开始对管理层密集换防,涉及上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、华域汽车(600741)等。2025年2月,上汽集团一次性公布涉及63位乘用车板块的中高层的超大规模人事调整,涵盖营销、制造、研发、财务、海外等几乎全部岗位。

看似豪迈的巨头战略结盟,却在实操中演变成制度性的掣肘,这让智己的成长并不容易。

销量失速:“无法收场的棋子”

2024年全年,智己销量仅6.55万辆,未能达成原定12万-13万辆目标。2025年上半年营收35.56亿元,亏损18.25亿元,亏损与负债几乎同步攀升。1-4月销量仅1.03万辆,同比再跌20.31%。在新势力榜上,智己长期徘徊于榜末。前8月累计交付3.15万辆,同比增长0.98%,仅完成年度10万辆目标的31.5%。不过9月份销量达11107台,环比增长81.8%,创品牌历史新高。

业界认为,销量滞涨的核心在于品牌定位摇摆不定。智己试图在20万-40万元区间同时覆盖高端与主流市场:L6主打800V快充与智驾NOA,却难敌比亚迪(002594.SZ/01211.HK)的销量口碑与小米(01810.HK)的智能生态;LS6定位运动豪华SUV,却难突破理想汽车(02015.HK)的家庭场景壁垒。

上市27分钟“破万大定”的光鲜数据很快被市场冷却。实际交付迟缓,销售端频现退订与维权。长沙一车主转账2000元定金后被催单不退;东莞消费者交5000元“锁单”后要求退款无门。针对智己汽车的投诉中,大量涉及销售承诺不兑现,预付款不退成高频痛点。

这种品牌错位背后,是上汽集团内部资源的分化。2024年,上汽集团与华为合作推出尚界品牌,定位同样为“豪华智驾”。与此同时,上汽集团零束科技独立运营智驾业务,技术与研发人力从智己抽离,逐步并入上汽集团创新研发总院。以致有业内人士评论说:“曾经的战略王牌,正沦为集团转型的沉重包袱。”

近期,智己加入蔚来(09866.HK)、极氪等阵营,启动“截胡”小米YU7定金的策略,以抢占产能瓶颈下的潜在用户。

品质塌陷与信任流失

如果说销量失速是商业问题,那么产品质量频发事故则是信任崩塌的导火索。

前述国庆期间的两起“智驾”事故中,智己车主均反应厂商推脱事故责任。此外,另一位L6车主指出,号称800V的快充系统在部分场站反而比400V车型更慢,“怀疑是假800伏车辆”。还有车主投诉,提车一周,后尾灯破裂,售后要求自费更换整个部件。

AEB功能失灵、OTA滞后、系统黑屏等问题也屡见不鲜。

据中国汽车质量网信息,9月中旬智己汽车品牌近30日共收到6起投诉,37.5%为质量投诉(制动系12.5%,轮胎和车轮12.5%,附加设备12.5%),62.5%为服务投诉(服务态度37.5%,承诺不兑现12.5%,销售欺诈12.5%)。

这充分暴露了智己售后网络的薄弱短板。许多城市仍无直营服务点,部分车主称“几乎没有售后”。投诉平台统计,涉及智己的维权中,售后是常见问题。

质量与售后的系统性短板,使智己的品牌信任有坍塌之势,从用户视角看,智己正沦为一个“既不豪华、也不可靠”的品牌。

内耗与出海:疲态蔓延

面对国内市场失守,智己开始把赌注押向海外。

10月,IM5与IM6在新加坡上市,泰国、英国、澳大利亚市场随后跟进。官方宣称将以右舵车型打开国际市场,并已获得B轮94亿元融资以支撑出海计划。

但出海更像是一种被动自救。国内体系的内耗并未消解:尚界品牌的推出以及上汽集团的资源调配,让智己汽车面临不小的内部压力和挑战,零束科技的智驾技术仍在整合中,智己的智能化研发节奏持续落后。集团层面对智己的定位已转向“品牌多样化布局中的一环”,不再享有核心资源倾斜。

与此同时,智己的产品策略日益混乱。LS6、L6、LS7一年三代更迭,引发不少车主质疑“割韭菜”;改款时部分配置缩水,如LS7焕新版两颗激光雷达减为一颗,内饰的升降式大连屏改为固定式,并取消了电磁感应悬架。营销端频出纰漏——发布会参数错误、高管失言引争议,对其专业形象造成了负面影响。

来源:公司官网

渠道建设也步履维艰。部分经销商撤柜,售后承压。品牌传播端缺乏系统策划,既未形成“技术先锋”口碑,也失去了“豪华替代”的象征性。智己正被裹挟在内耗与资源稀释的双重夹击中。

出海的努力,某种程度上反倒显得像是对国内销量不振的掩饰。

上汽豪华梦的“眼泪”?

上汽集团曾希望通过智己完成从传统制造到智能豪华的跃迁,复刻特斯拉(TSLA)的品牌奇迹。但从当前的表现看,这场豪华梦正一步步解体。

智己的失利,并非单一产品问题,而是上汽集团体系困境的某种映射。集团内部仍以KPI与层级审批主导项目推进,创新被程序和表态取代。所谓的“用户共创”更像营销口号,决策链条中的反馈很难快速落地。

更深层的症结在于,上汽集团至今难言建立了“面向用户”的组织逻辑。智己品牌被设计为“面向市场的独立公司”,但实际仍被集团财务和人事所掣肘。营销、研发、制造的每个环节都要兼顾集团既有体系,导致难有真正意义上的自主权。

在其他新势力以生态和体验筑起品牌护城河时,智己仍在推行传统主机厂的思维模式。它既不懂如何与用户对话,也未形成独立的技术自信。

如今,智己的困局几乎成了上汽集团豪华战略的缩影:资源分散、路径依赖、创新受阻。所谓“豪华智能”的叙事,正逐渐暴露出被内部机制羁绊的困窘。

销量跌入谷底、信任崩塌、管理内耗的智己并非孤例。自荣威、名爵到智己、尚界,上汽集团在多品牌并行的扩张中反而削弱了集中战力。技术与营销资源分散、创新机制失灵,使每一个品牌都难以形成长线积累。

当企业的风险偏好与市场的快速变化失配,智己要成为地方国有车企智驾转型的样板,成功概率不能说没有,但至少要先走出目前的增长困境再说。