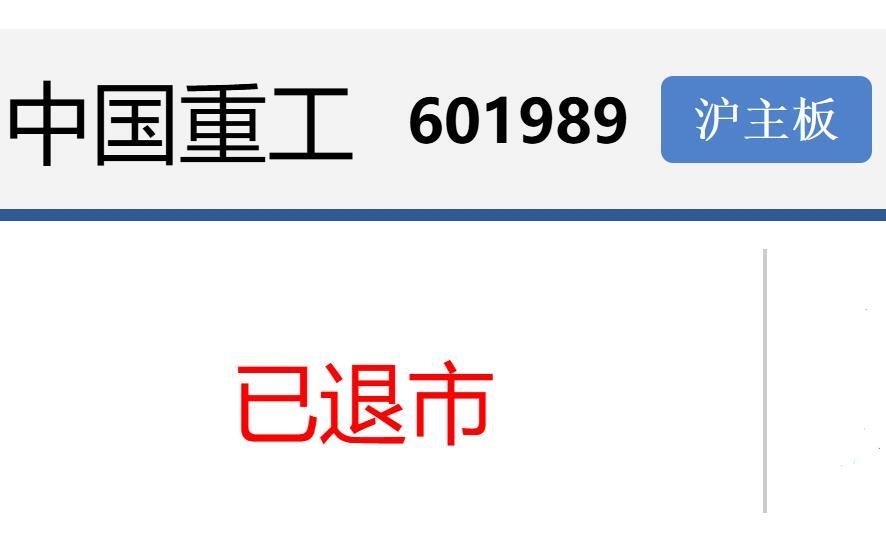

9月5日,“601989”(中国重工)正式退出A股舞台,每股股价定格在5.10元。

中国重工,这家承载着中国船舶工业近20年改革历史的上市公司,在完成最后一笔换股交易后正式终止上市。

从1999年的“南北分治”到2025年的“全球巨轮”,中国造船业正迎来从追赶到超越的新机遇。

图片来源:网页截图

“一分为二”,加速技术进步

1999年,原中国船舶工业总公司被分拆成中国船舶工业集团有限公司(民间称为“南船”)、中国船舶重工集团有限公司(民间称为“北船”)。当时,全球造船业已形成日韩企业主导的格局,中国造船企业仅仅位于第三梯队,造船完工量仅占全球的5%,在中低端市场参与全球分工。

引入市场化探索、破解“垄断低效”瓶颈,南北船以长江为界划分资产。北船整合大连船舶重工集团有限公司、中国船舶集团渤海造船有限公司等,侧重舰船装备与配套。南船以江南造船(集团)有限责任公司(以下简称江南造船)、沪东中华造船(集团)有限公司(以下简称沪东中华)等为核心,主攻民用船舶与海洋工程。

这种“一分为二”的竞争模式,倒逼两家企业在散货船、油船等领域展开国际订单、技术研发、成本控制等方面的正面较量,在客观上加速了中国造船业技术进步。

2008年,海运需求萎缩导致航运市场陷入长期低迷。日韩船企为争夺有限订单,靠政府补贴和资本融资持续扩产降价。当时正进行上市筹备的中国重工,不得不面对全球市场产能过剩的局面。

好在中国重工手持订单数稳定。2009年12月,中国重工成功在上交所挂牌上市,发行价为7.38元/股,是当时A股市场规模最大的军工IPO(首次公开募股)企业,最终净募资额为143.4亿元。

上市后,作为军工背景的大盘蓝筹股,中国重工引入保险资金等长期投资者,并加速向国际一流舰船装备供应商迈进。

中国重工上市的节点,正处于中国造船业发展的“黄金十年”。仅仅1年后的2010年,中国造船业完工量、手持订单量、新接订单量即超越韩国,跃居全球第一。

分久必合,共赴全球变局

但在几年后,全球造船业的周期性特征再度显现。

2016年,全球散货船、油船价格下跌,叠加钢材成本上升,民用船毛利率显著压缩。与此同时,南北船的同业竞争愈演愈烈。

中国造船业决定不再内耗。

2019年11月,南北船实施战略重组,成立中国船舶集团。上市公司资产也随之整合动作频频。

随着业务专业化分工与科研资源的协同应用,中国船舶集团逐步在液化天然气船、大型邮轮等高端领域实现突破。

2024年,我国新接绿色船舶订单占全球70%以上,技术竞争力带动市场份额显著提升。

这年9月,一份重磅资产重组预案公布:中国船舶拟以换股方式吸收合并中国重工。

这一消息也拉开了全球最大上市船企诞生的序幕。

2025年6月,中国船舶迎来了一位新领导,胡贤甫接棒上市公司董事长。有着船舶业、财务双背景的他成为操盘这场A股最大吸并案的最佳人选。

摆在胡贤甫面前的,不仅是“大船协同”的最后一公里,还有国际竞争对中国造船业的冲击。尽管中国造船业在三大核心指标的市场占比持续领先,但在高端市场,沪东中华、江南造船等企业手持的LNG船订单数仍不及韩国的现代重工、三星重工。

近日,韩国最大造船集团HD现代决定合并旗下两大造船子公司,即HD现代尾浦与HD现代重工合并。有趣的是,就在不久前的6月26日,日本造船业龙头企业今治造船刚刚宣布拟控股日本造船联合公司。

可见,一波合并浪潮正席卷全球造船业。

中国重工完成了自己的历史使命,这只股票也定格在了2025年造船业规模竞争的新起点。

回望历史,这个承载着大国重器的市场主体因分而治之而生、借资本之力而兴、随战略整合而变、为产业升级而退,并以另一种形态融入全球造船业的变局中。