代建行业的蓝海窗口正在关闭,玩家们无论是主动还是被动地进入红海,正面临成本、资源与交付能力的激烈竞争。

7月31日午间,金地管理披露由其代建的首个甲级写字楼项目顺利通过竣工验收,标志着项目的顺利完工。

据悉,该项目位于广州国际金融城,名为新华保险大厦,委托方为新华人寿保险股份有限公司。建筑高度180米,总建筑面积超过13万平方米,总投资约30亿元,是集商业、办公及公建配套设施于一体的地标性综合体,标志着新华保险在粤港澳大湾区的南方业务中心。

据头部代建企业人士透露,作为混改的典型,金地和“绿城系”在代建行业入局早,业务齐全,经验及模式都比较丰富。

“而在商办写字楼代建上,金地有明显的业务投资导向及操盘经验。通常写字楼项目委托方会更注重资产保值与长期运营收益,对于代建方有较高运营能力的要求。”上述人士如是说道。

路径突围

代建行业正进入群雄逐鹿阶段。自2021年全国代建企业数量尚不足三十家,至2023年突破九十家,再到2024年全面迈入“百家争鸣”格局,短短数年间,房地产行业的深度转型持续为代建业务释放结构性机遇。

在传统商品住宅与保障房之外,代建企业纷纷向政府公建、商业、办公等多元业态延伸,形成业态上的“横向扩张”。

而在这一轮竞速中,金地管理则选择切入商业代建中更垂直的细分赛道——写字楼代建。

2020年6月19日,金地集团首次中标广州国际金融城起步区新华保险大厦代建项目,由此实现代建业务对广州市场的首度落地。

据悉,广州新华保险大厦用地面积约8400平方米,总建筑面积达13万平方米,总投资约30亿元,未来将打造成180米高的超高层甲级写字楼。

彼时的投标环节竞争激烈,包括中海发展、卓越置业、招商地产等头部房企悉数参与,金地最终以7票中标。

此项目是继深圳福田科技广场、深信服科技总部大厦之后,金地集团层面再次斩获的城市级写字楼项目代建订单,标志着其在政府公共事业、科技创新和金融服务三大领域,均已完成战略布局。

事实上,金地对写字楼代建的战略探索早已有迹可循。

据《华夏时报》了解,早在2005年,金地便承接了深圳首个政府委托代建写字楼“福田科技广场”,正式打开了商业代建的起点。

其后,又先后参与龙悦居(彼时深圳最大保障房项目)及坪山国际网球中心等政府工程代建。

至2016年,金地开始逐步将代建业务延展至更高端、更复合的城市核心资产开发,如“深河金地创谷”等。

根据金地管理公开信息,目前其代建业务主要分为商住、商写与政府公建三大板块。截至2024财年,累计签约代建管理面积达3,831万平方米,较上年增长33.48%,三业态业务占比分布为67.66%、11.88%、20.46%。

尽管近年来受到国央企代建平台在政府代建领域的业务渗透,以及自身在商写板块的加注,金地管理的政府代建比例在20%以上的水平。

在具体布局上,金地管理的写字楼项目集中于北上广深、杭州等一线及强二线城市,现阶段在建及已建项目接近40个。

金地管理商办总监田贺维对《华夏时报》记者表示:“目前写字楼代建存在市场风险较高、资金压力较大、利润空间有限、项目定位复杂、设计施工要求高、品牌维护难度大六大痛点。”

据他透露,写字楼代建收益包括基础收益和成果奖励两部分。前者稳定但利润微薄,竞争激烈时甚至可能出现"0"利润;后者则来自成本节余和工程节点(如正负零、封顶)达成,但代建方在履约中常处劣势,获取风险较高。

中指研究院企业研究总监刘水则表示,当前房地产开发企业获取的商业用地通常自持开发,城投不会托底拿商业用地。因此,写字楼代建并非市场主流。

刘水对《华夏时报》记者指出:"写字楼代建考验企业运营能力,需定制化而非简单复制。代建企业须具备项目管理及后期运营能力,因此多采用'代建+代运营'模式。提升专业运营能力是突围该赛道的关键。"

田贺维坦言:“写字楼项目管理复杂、项目差异大、管理工具难复用、风险较高等因素,加剧了代建方的品牌维护难度,这也是企业多不愿参与的核心原因。”

在当前写字楼市场供需错配、存量过剩的大背景下,商办产品面临去化难、空置高、运营重的多重压力,“建完就交”的轻量模式已难以为继。

“代建”之后的“代管”,正成为项目成败的关键分水岭,在全国商办市场整体“遇冷”的现实中,挑战同样真实且严峻。租金回报承压、持有成本升高,正在考验每一个像金地管理这样的代建企业。

田贺维表示:“一线城市写字楼空置率高导致建设需求疲软。但新质生产力企业崛起、城市更新推进及政策支持仍带来市场增长空间。当前市场波动性大,增长难以快速提升,代建企业需保持冷静,主动调整以适应未来变化。”

“金地管理具备全链条资源整合能力,加之市场口碑及品牌能力,以及能够充分考虑委托方需求,金地管理有信心占据未来竞争的有利位置。”田贺维如是说道。

金地近年来的代建业务虽发展迅猛,2024财年披露的签约管理面积已达到3,831万平方米。

然而,尽管轻资产模式本应为其带来稳定收益,现实却是代建业务尚未成为金地的第二增长曲线,未能有效支撑公司整体业绩,仍以房地产开发业务为主要收入来源。

根据2024财年的财报,金地集团实现营收753.43亿元,同比下降23.22%。其中,房地产开发业务收入为600.26亿元,较去年减少了29.77%;物业管理收入为78.07亿元,同比增长微幅0.78%;而物业出租及其他业务则录得收入42.79亿元,同比减少了8.23%。

在毛利率表现上,除物业管理业务同比增长2.47个百分点,达到10.11%外,受行业周期影响与竞争加剧,房地产开发和物业出租等其他业务的毛利率分别下滑了2.05%和1.6%。

在今年7月的公告中,因销售规模下降导致营业收入减少及计提减值,上半年金地预计归母净利润亏损在34亿元到42亿元之间,较上年同期的-33.61亿元进一步扩大。

房地产代建行业的突围之道,从来不是简单的“拼价格”或“卷规模”,而是要在开发逻辑与运营思维之间,找到精准的榫卯衔接点。

商办写字楼,或许是金地管理笃定的榫卯衔接点之一。

从“非理性繁荣”到“理性洗牌”

代建,本质上是一种标准化服务输出,其市场规模远不及房地产开发的“巨无霸”体量。而由于行业本身缺乏不可复制的核心壁垒与技术门槛,代建赛道天然容易向高集中度演进。

自2019年以来,随着房地产销售持续下滑、房企投资能力全面“失速”,原本利润微薄、市场有限的代建业务,反而成为房企在逆境中的“战略避风港”。代建行业迎来一轮企业竞相入局、规模快速扩张的窗口期。

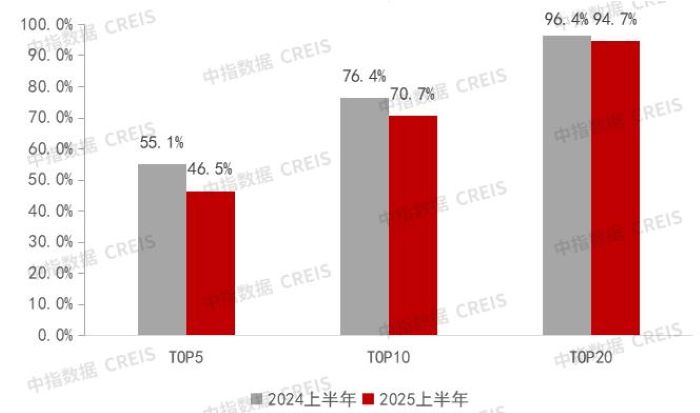

根据中指研究院数据,2025年上半年,代建企业的新签约竞争格局持续调整。新签约规划建筑面积TOP5企业市场占比降至46.5%,较2024年同期下滑8.7个百分点。这一数据背后,反映出行业集中度的“缓降”与中尾部企业加速崛起的“双向博弈”。

数据及图表来自中指研究院

头部企业在守住基本盘的同时,原本规模较小或新近入局的房企正加速抢占代建蛋糕。2024年一年内,超过100家房企通过成立新平台或品牌独立等方式,入局或加码代建业务,行业竞争烈度空前。

招商蛇口、绿地集团、金科、美的置业等一线房企的动作尤为显著。

2024年1月,招商蛇口设立了代建专业公司统筹业务运营,随后绿地集团推出“绿地智慧代建”,5月,金科则发布了“金建管”品牌。美的置业则在重组计划中,明确将代建业务作为未来2—3年内的核心增长曲线,计划让第三方代建业务在总业务中占比突破20%。

不难看出,“能下场的企业几乎都已下场”,一边是头部企业的规模优势持续外溢,另一边则是“夹缝求生”的中小房企快速抢位,代建赛道的竞争正从“蓝海”转向“血海”。

然而,市场门槛低、企业蜂拥而至的格局,也迅速拉低了行业利润天花板。

以代建“第一股”绿城管理为样本,可以窥见这一趋势。2022年至2024年,绿城管理净利润分别为7.44亿元、9.73亿元、8.01亿元,尽管前两年保持了30%左右的高增速,但到了2024年,净利润同比下降了17.71%。

在轻资产、低负债的运作模式下,代建业务的毛利率长期高于传统房地产业务,但即便如此,绿城管理的毛利率也在2024年出现拐点,从52.15%微降至49.56%。规模扩张的背后,费率下滑、利润增速放缓、业务结构失衡等隐忧开始浮现。

尤其在政府代建项目上,绿城管理面临的压力更为明显。2024财年,公司商业代建和政府代建收入分别为27.52亿元与6.25亿元,占比达到80%与18.2%。虽然商业代建收入仍实现了17.3%的增长,但政府代建收入却下滑了20.6%。

从毛利率看,商业代建微降1.1个百分点至52.3%,而政府代建则大幅下滑5.1个百分点至40.1%,竞争加剧是导致政府代建毛利率承压的核心因素。

随着华润、中海等央国企深度布局代建市场,其在承接政府项目时具备资金成本、品牌信誉、资源整合等“天然护城河”,对以绿城为代表的民营代建企业形成强大挤压。

除此之外,代建行业的经营风险正逐渐浮出水面。

中指研究院数据显示,超过一半的典型代建项目,其管理费率仅处于1%—2%之间。随着市场竞争日益激烈,“低费率、微利化”已成为行业常态,这不仅压缩了代建企业的盈利空间,也进一步削弱了其抗风险能力。

更值得关注的是,商品住宅代建项目往往伴随代销业务,而代销的结算条款普遍严苛。

多数情况下,委托方会将合同款支付与项目去化率挂钩——通常需达到70%以上的销售进度,代建方才有资格收回款项。

这意味着,即便项目已进入销售阶段,企业账面上的应收款仍可能长时间无法回笼,形成沉淀资金。

在行业利润被挤压的同时,应收账款减值损失的压力持续攀升,对企业当期利润形成实质冲击。

依赖规模扩张、低价中标的模式,正逐步被高风险、低回报的现实所取代。如何在保持市场竞争力的同时,确保现金流与利润质量,已成为代建企业不得不正面应对的核心命题。