荣昌生物近期在资本市场动作频频,这家横跨A股与H股的生物科技公司正试图通过H股配售筹措资金。表面上看,公司营收保持着高速增长的态势,核心产品市场覆盖也在持续扩大,但这份亮眼的成绩单背后,却难掩其多年来未能扭转的亏损困局。

持续的研发投入与市场竞争压力,让荣昌生物陷入了“增收不增利”的循环。尽管两款核心产品贡献了绝大多数收入,但高昂的销售费用与管理成本不断吞噬利润,叠加应收账款攀升导致现金流承压,公司不得不在股权融资的路上反复尝试。从A股定增搁浅到转向H股市场,频繁的“补血”动作折射出其日益紧张的资金链。

面对负债高企、货币资金难以覆盖短期债务的现状,荣昌生物的财务健康状况已引发监管层关注。尽管公司提出通过扩大销售、寻求合作等方式缓解压力,但在行业竞争加剧与盈利前景不明的背景下,如何打破“增长依赖融资、融资难止亏损”的怪圈,仍是其未来发展的关键挑战。

高速增长下的财务困境

前不久,荣昌生物一则配售公告悄然出现在港交所公告栏。这家“A+H”两地上市的生物科技公司计划以每股42.44港元配售1900万股新H股,预计净筹资7.96亿港元。

去年25.5亿元的A股定增搁浅,现在转向H股市场筹资,公司现金流紧张程度可见一斑。

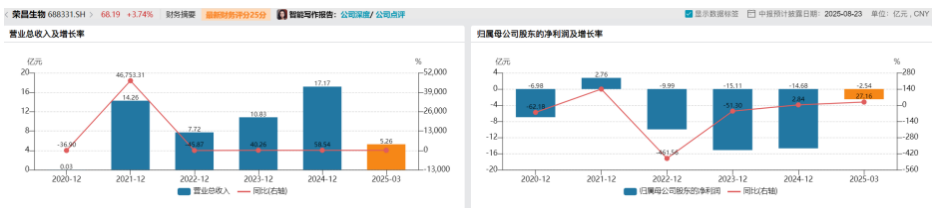

翻开荣昌生物2025年一季度报告,表面光鲜的数字令人振奋:营收5.26亿元,同比增长59.2%;毛利率提升至83.3%,同比增加5.8个百分点。但往下细看,盈利栏赫然写着-2.54亿元的归母净亏损。

这种增长与亏损并存的局面,已成为荣昌生物的财务常态。

2024年年报显示,公司全年营收17.17亿元,同比大增58.54%,创历史新高。然而净利润仍深陷-14.68亿元的泥潭。

分业务来看,2024年公司营收均依赖泰它西普(自身免疫领域)和维迪西妥单抗(ADC抗肿瘤领域),两款产品贡献超90%营收。

具体来看,泰它西普去年销售额9.7亿元,受益于重症肌无力(MG)适应症Ⅲ期临床数据积极及医保放量,医院覆盖超1000家;但需要注意的是,其毛利率73.92%低于行业平均(83.45%),且面临艾加莫德等竞品竞争。

维迪西妥单抗在去年销售额7.2亿元,但2024年第四季度营收环比下降14.7%,增速显著放缓,或受HER2+肿瘤领域竞争加剧影响,例如科伦博泰SKB264、恒瑞医药ADC管线推进。

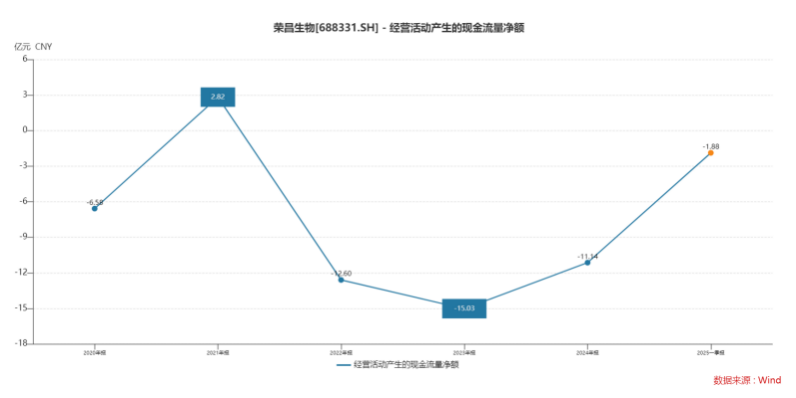

更值得注意的是,2024年公司营收增长58.54%,但应收账款同比激增28.79%,导致经营性现金流与营收增长严重背离,净流出高达11.14亿元。

(来源:Wind)

“三费”高企吞噬公司利润。2024年,公司销售、管理和财务费用总计13.35亿元,占营收比达77.75%。

负债率攀升,融资依赖加剧

截至2025年3月底,荣昌生物账面货币资金仅剩7.22亿元,而短期借款高达10.84亿元,长期借款14.82亿元。货币资金仅覆盖短期债务的67%。

偿债能力方面,截至2024年末,公司资产负债率63.88%,较2023年提升26个百分点。据Wind统计,该数据高于生物科技Ⅲ行业平均水平,多数盈利企业负债率低于30%,如华兰生物25.5%、长春高新18.0%。

面对资金缺口,荣昌生物一直在融资的路上。

2024年3月推出的25.5亿元A股定增计划最终搁浅,转而寻求H股配售募资约8亿港元。但这笔资金仅相当于原定增规模的1/3,远不足以覆盖研发投入和债务到期。

对于荣昌生物资金压力,监管部门也较为关心。

今年4月,上交所的一纸监管问询函,要求公司就收入确认、成本核算、有息负债规模、产能建设及关联采购等核心问题作出解释。

监管层特别关注公司“货币资金/流动负债仅为37.82%”的现金流状况,以及“有息资产负债率已达47.8%”的债务风险。交易所的问询直击要害:“要求说明有息负债规模的合理性,是否面临流动性压力及应对措施。”

在回复公告中,荣昌生物坦言:“未来营运资金需求较高。”但解决方案仍停留在“推动增加销售收入、银行信贷、国际业务合作、股权或债权融资”等常规路径,缺乏具体实行方案。

更值得注意的是公司应收票据的异常变动。2024年公司应收票据激增159.61%,原因是“不满足终止确认条件的票据贴现、背书还原”。

浙大城市学院副教授、文化创意研究所秘书长林先平对《华夏时报》记者表示,荣昌生物的财务状况显示流动性压力较大,流动比率偏低,现金流为负,利息负担较重。他建议设定融资触发红线,如现金覆盖短期债务的倍数,以提前预警风险。同时应优化负债结构,降低财务成本,确保运营资金安全。

科技部国家科技专家周迪则对《华夏时报》记者表示,生物医药企业需要建立更科学的流动性预警机制,建议设置:a现金覆盖短期债务≥1.5倍;b融资成本不超过营收10%;c保持6个月以上运营现金流。对于临床阶段企业,可允许适当放宽但需披露详细的资金使用计划。

对于荣昌生物而言,如何在保持创新药研发活力的同时破解盈利困局,公司又如何平衡研发投入与成本控制、优化财务结构以缓解流动性风险,《华夏时报》记者将持续关注。