21世纪经济报道记者陈洁实习生张星雨广州、重庆报道

2025年7月,大学毕业季刚过,许多城市迎来了一批新市民,刚毕业的大学生们成为城市人口增长的主力军之一。

与此同时,还有另外一批人,他们离开了打工许久的经济强市,选择返回家乡。以农民工大市重庆为例,如果不计算人口自然增长率,重庆2024年迎来超过8万人口净流入。

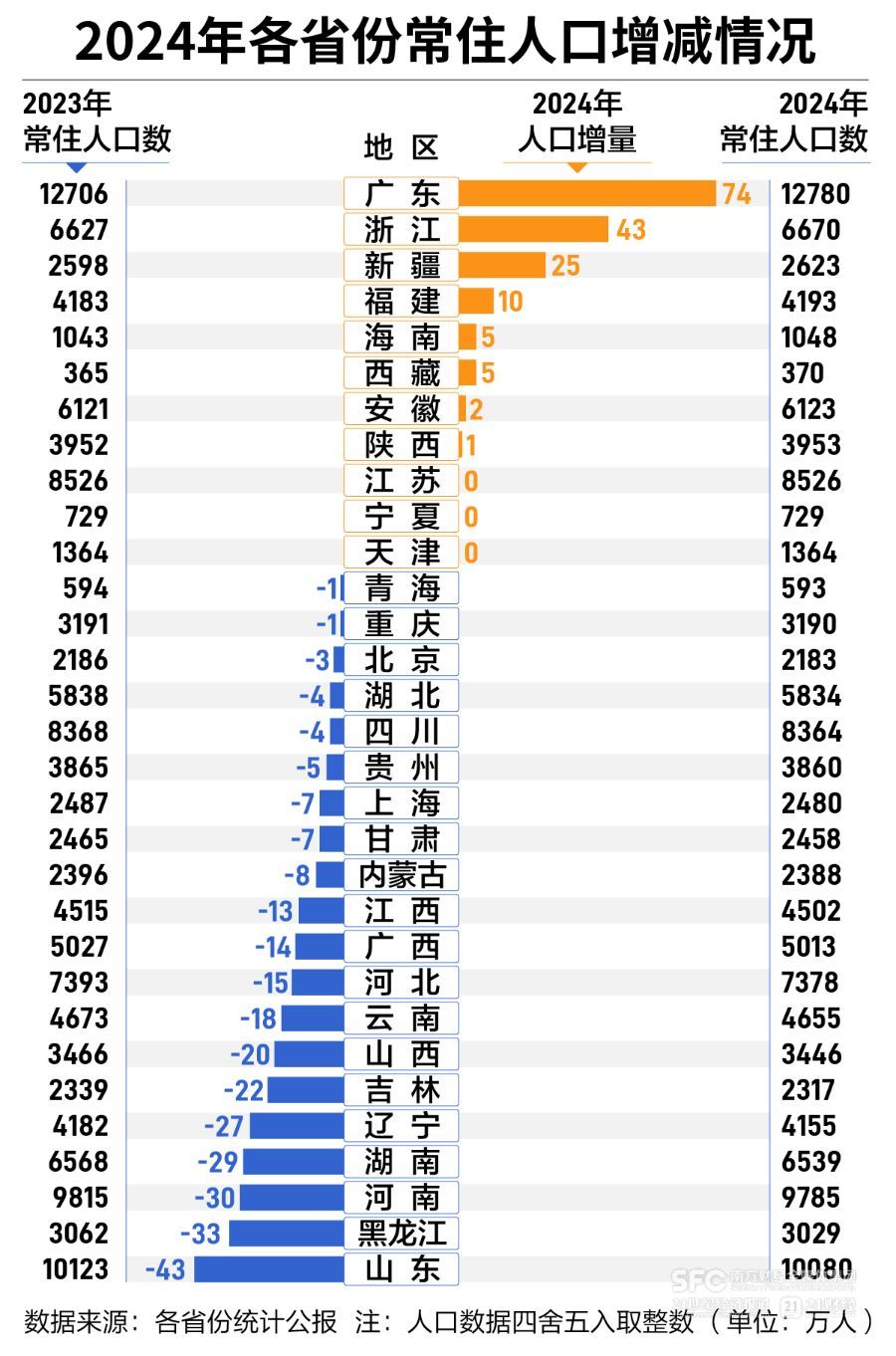

种种变化都显示着我国人口版图正在改写。2024年,我国有8个省份实现人口正增长,这一数字较2023年的11个减少了3个。有20个省份出现人口负增长,在2024年这20个省份的人口总量一共降低了304万人。

目前,在我国人口总量进一步收缩的同时,省份与城市间的人口流向也在发生改变,省会正变得更受欢迎。对普通人来说,人口的变化影响将持续。

大学生青睐哪里

每年毕业季,很多大学生都要问自己一个问题:要去哪儿?是回到家乡,还是去大城市?21世纪经济报道记者采访了多位大学毕业生,很多人表示愿意留在家乡。

“我还是想在家乡就业,因为在外地我没有突出的优势。”一位家在西南的高校毕业生表示。

也有不少人选择去珠三角和长三角。根据智联招聘与泽平宏观联合发布《中国城市人才吸引力排名:2025》(以下简称《报告》),长三角、珠三角人才持续集聚,2024年最具人才吸引力城市前50位中,长三角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝城市群分别有20、7、3、3、2个,分别占各区域城市总数的76.9%、77.8%、23.1%、11.1%、12.5%。

人才聚集带来了人口增量。公开数据显示,2020年到2024年,浙江以超过200万人口增量位列第一,2024年重新夺回人口增量第一宝座的广东,则以156万人增量位列第二。

6月,浙江省省会杭州市举办2025“青春潮创季”青年人才创新创业系列活动。据当地公布的信息,2020年以来,杭州已累计引进35岁以下大学生223.3万人。

同在6月,《2025年广东省高校毕业生就业创业十大行动方案》印发,提出以“百万英才汇南粤”行动计划为引领,进一步挖岗位、提能力、优服务、强保障,吸纳100万高校毕业生来粤在粤就业创业。

根据广东省在今年6月召开的相关发布会,2025届广东高校毕业生约87万人,加上省外境外流入的毕业生,就业总量持续增加。

种种吸引人才的举措,叠加足够的经济活力,使得浙江、广东对于高校毕业生的吸引力凸显。此外,长三角的江苏、安徽吸引力也不弱。2020年以来,安徽人口增量为18万人,江苏则达到了49万人。

整体上看,2020年到2024年,有11个省份保持人口正增长,一个省份人口零增长,19个省份出现人口负增长。从单个年份来看,保持人口正增长的省份的数量整体在下降。2021年、2022年、2023年和2024年出现人口增长的省份分别为15个、18个、11个和8个。换句话说,到了2024年,不足1/3的省份出现人口正增长,3个省份人口零增长,还有20个省份出现人口负增长。

在长三角、珠三角之外,其他省份人口格局发生了一些变化。以人口大省山东为例,在2021年及之前很长一段时间人口快速增长,2011年到2021年,人口增量达到586万人,且2016年一年人口增量就达到107万人。但2022年到2024年,山东的人口增长分别为-7万人、-40万人、-43万人。

事实上,在人口排名前8位的省份中(人口总量均超过6500万人),有5个省份在2024年出现人口负增长。

分析人士指出,相对于长三角、珠三角,不少人口大省面临经济结构转型压力、民营经济活跃度不足等问题,因此无法提供足够有吸引力的就业岗位,以吸引更多人口流入。

家在重庆的高校毕业生刘勇(化名)表示,一些人口大省的人口多竞争大,但发展空间、就业机会都比不上珠三角、长三角。“与其去这些地方,我不如选择回到家乡就业。”

拥有这一想法的高校毕业生不少,也改变了其他一些省份的人口格局。比如,河北省统计局表示,2024年年末,河北省常住人口由长期净流出转变为净流入2万人。

清华大学社会学博士后、北京理工大学教育学院特别副研究员史薇对21世纪经济报道记者表示,河北过去由于地理位置和经济发展等原因,面临较为严重人口外流问题。然而,近年来,河北通过提升基础设施建设、改善就业机会、提高民生保障等措施,叠加北京的经济溢出效应,使得河北的经济发展和人口状况有所改善。

农民工更愿回家乡

很多大学生奔赴长三角、珠三角等地就业、生活。相对于大学生,农民工的流向则更为复杂。

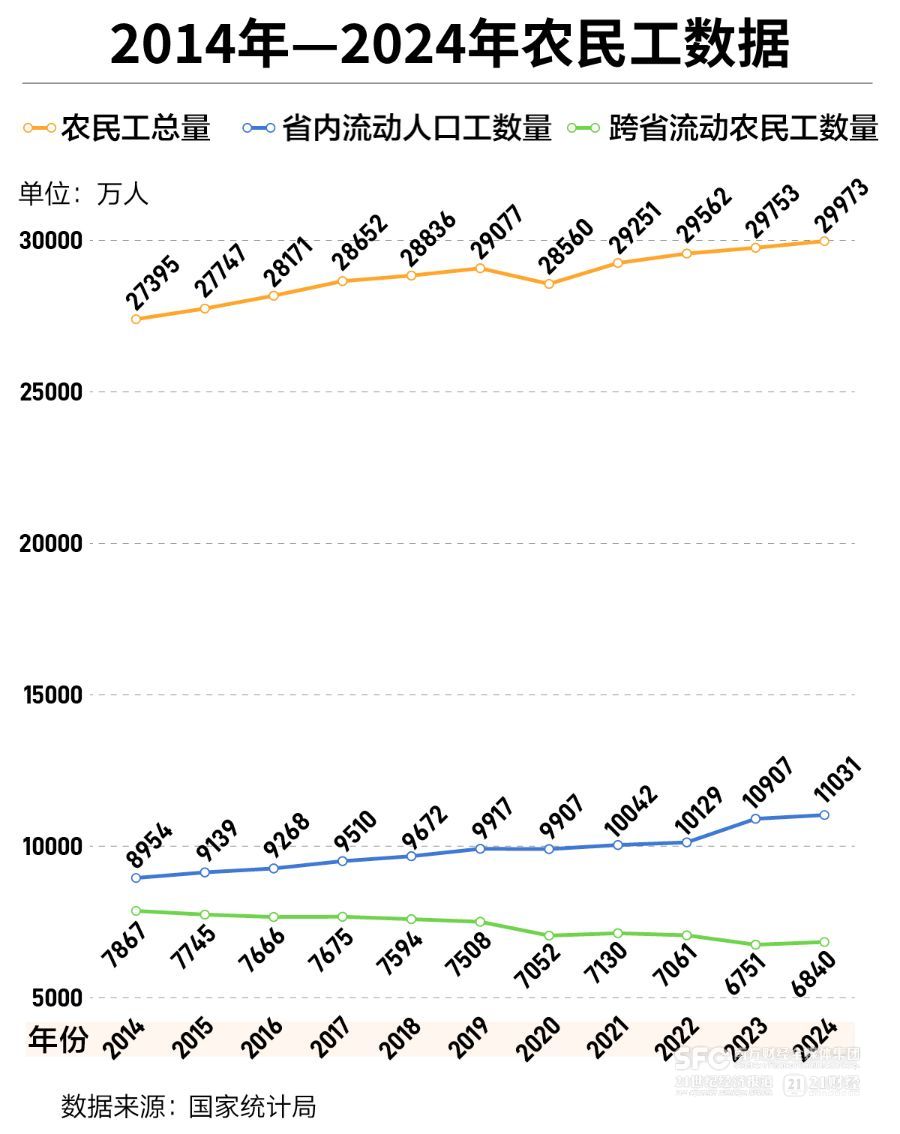

根据国家统计局发布的2024年农民工监测调查报告,2024年全国农民工总量29973万人,比上年增加220万人,增长0.7%。其中,本地农民工12102万人,比上年增加7万人,增长0.1%;外出农民工17871万人,比上年增加213万人,增长1.2%。

不过,即使外出,更多农民工选择了省内流动。在外出农民工中,跨省流动6840万人,占比38.3%;省内流动11031万人,占比61.7%。

这和10年前相比有非常大的不同,根据2014年全国农民工监测调查报告,2014年全国农民工总量为27395万人。当年外出农民工中,跨省流动农民工7867万人,占外出农民工总量的46.8%,比上年提高0.2个百分点。相比10年前,尽管农民工总量增加了2578万人,但跨省流动农民工却下降了1027万人,跨省流动明显下降,不少农民工返乡就业。

这也改变了部分省份的人口流动格局。以农民工大市重庆为例,重庆统计公报显示,2024年重庆全市农民工总量757.8万人。2024年,重庆常住人口3190.47万人,这一数据较2023年的3191.43万人略有下降。但考虑到2024年重庆的出生人口19.10万人,死亡人口28.30万人,人口自然增长-9.2万人。按此计算,2024年重庆人口机械增长超过8万人。

随着更多政策落地,重庆对返乡农民工的吸引力度进一步增强。2025年3月出台的《重庆市促进农民工就近就业三年行动实施方案(2025—2027年)》提出,促进农民群众就近就业增收,2025—2027年,全市每年新增农民工就近就业30万人以上。

重庆提出,要“让农民工回得来、有工作、发展好,不断增强农民工获得感、幸福感、安全感”。

史薇表示,随着政策支持、基础设施建设和生活条件的改善,部分中西部省份如陕西、重庆、四川等地在交通、能源、教育、医疗等基础设施的投资逐步增加,经济增长潜力不断释放。

“此外,部分外流的劳动力也将逐步回流,进一步推动当地经济和社会的全面发展。”史薇表示。

省会城市更受欢迎

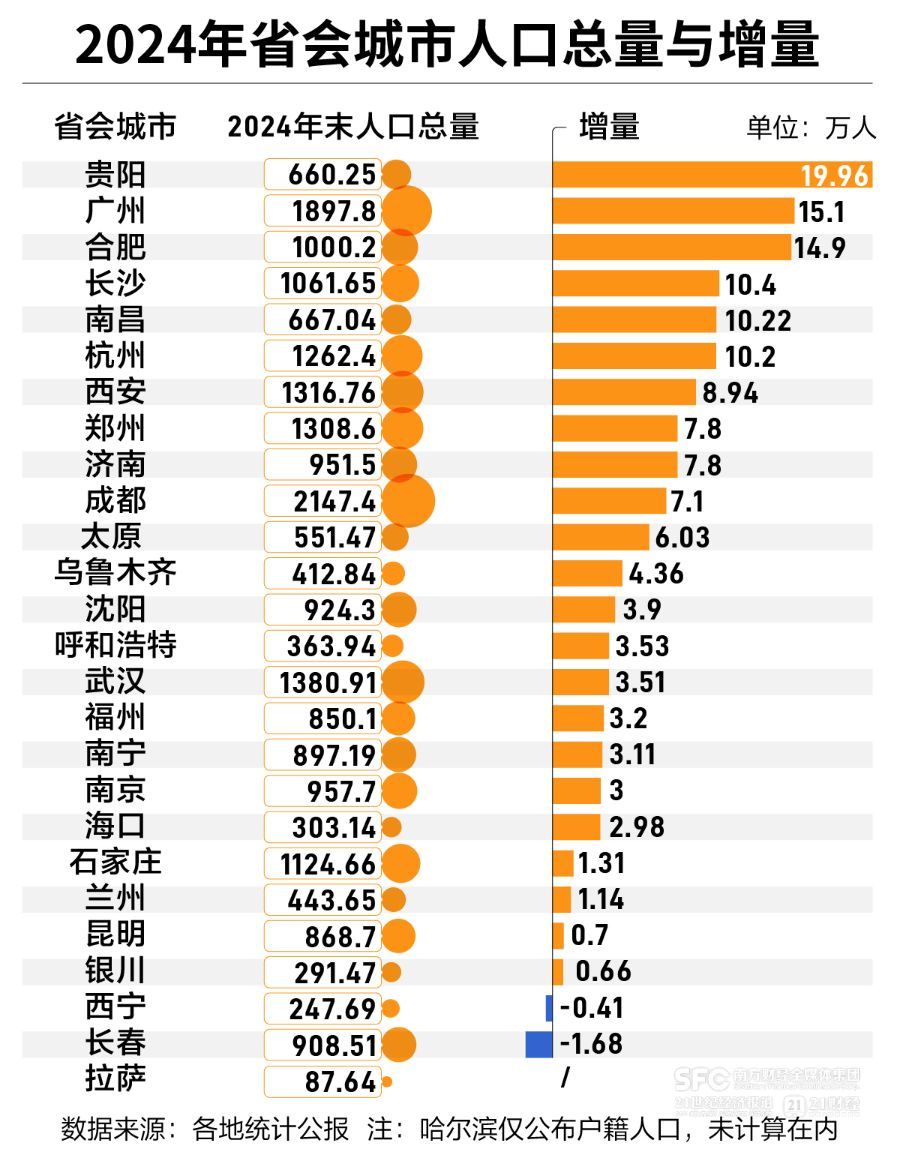

城市的选择也出现明显变化,基础建设到位、就业机会不少、生活成本相对一线城市更低的省会,变得更受欢迎。

统计显示,我国27个省会城市中,公布2023年和2024年常住人口数据的省份一共有25个,其中有23个在2024年实现常住人口正增长。

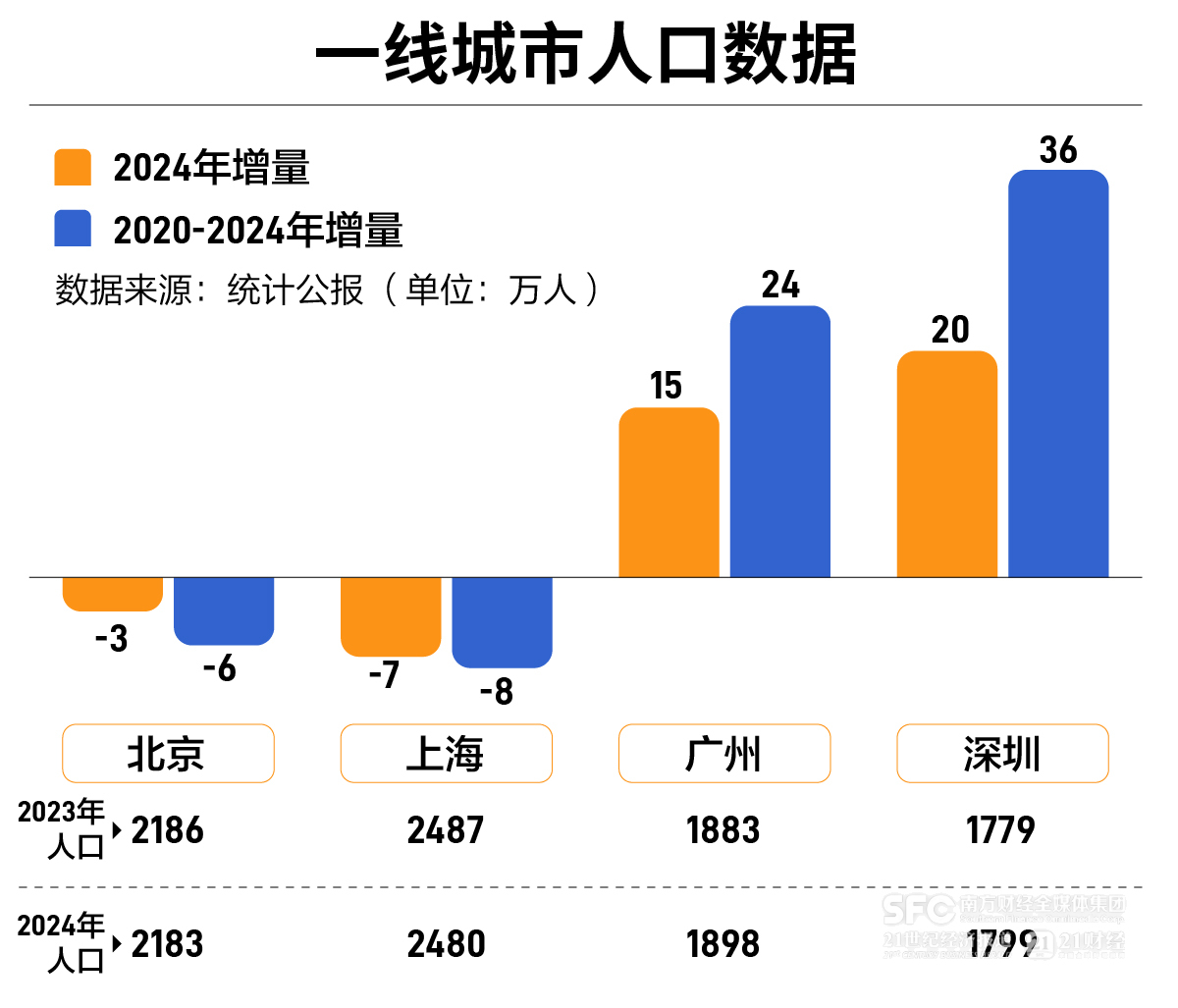

相对于省会城市,四大一线城市(广州既是一线城市也是省会城市)则在2024年出现人口“两减两增”,其中广州和深圳仍然保持常住人口增长,而北京、上海出现了常住人口下降。

2024年,北京、上海常住人口分别下降3万人、7万人,而广州、深圳分别增长15万人、20万人。如果看2020年以来的增量,则北京、上海分别减少6万人和8万人,广州和深圳分别增长24、36万人。

“其实回到家乡省会城市和去一线城市各有优缺点。在家乡省会城市离家近,生活好,更有亲近感,但工资可能会达不到预期。在一线城市工资较高,发展机会较多,但生活压力大,节奏快。”高校毕业生刘勇对21世纪经济报道记者表示。

史薇表示,近年来,一些原本吸引人口流入的大城市由于生活成本过高、竞争激烈等原因,导致流动人口趋于减少。

“大城市虽然提供了丰富的就业机会和高薪职位,但高昂的生活成本和城市拥堵等问题,使得一些家庭和年轻人逐渐倾向于选择二三线城市或省会城市生活和就业。”史薇表示,“尤其是随着互联网和远程办公的发展,越来越多人能够在较小的城市工作,享受更高生活质量的同时,依旧保持职业上的竞争力。”

一线城市工作忙碌,生活成本偏高。为了降低住宿成本,很多一线城市的打工人离不开地铁。7月以来,林玲(化名)乘坐新开的广州地铁十号线都感觉在享受短期“福利”,因为即使在上班高峰时间车厢也不拥挤,很多时候都有座位。

根据广州地铁集团发布的数据,2024年线网全年运送乘客约32.8亿人次,全制式轨道交通线网日均客流约898万人次,日最高客流达1220万人次。

2024年上海、北京、深圳全年累计运送乘客均超过30亿人次,单日客流破千万人次屡见不鲜。尽管一线城市采取不断开辟新的地铁运营线路等方式改善乘客体验,但是通勤压力短时间难以大幅改善。

然而,这并不意味着一线城市失去吸引力,只是人才的流向变得更为均衡。前述《报告》显示,从人才吸引力指数观察,2024年北京、上海、深圳位居前三名,北京连续多年占据榜首,上海距北京的差距缩小,广州、杭州、成都、南京、苏州、武汉、无锡位居前十。此外,排名前40位的城市中,有14个为省会城市。

《报告》指出,2024年应届生、硕士及以上人才将简历投向一线城市的占比为17.4%、23.2%,约5成的应届生、硕士及以上人才将简历投向二线城市。

“我还是愿意去一线城市工作,但会仔细评估自己的就业能力,以及是否承受一线城市相对较高的就业、交通、生活成本压力。”一位应届毕业生告诉21世纪经济报道记者,她获得一份月薪1.2万元的工作,最终选择留在广州。