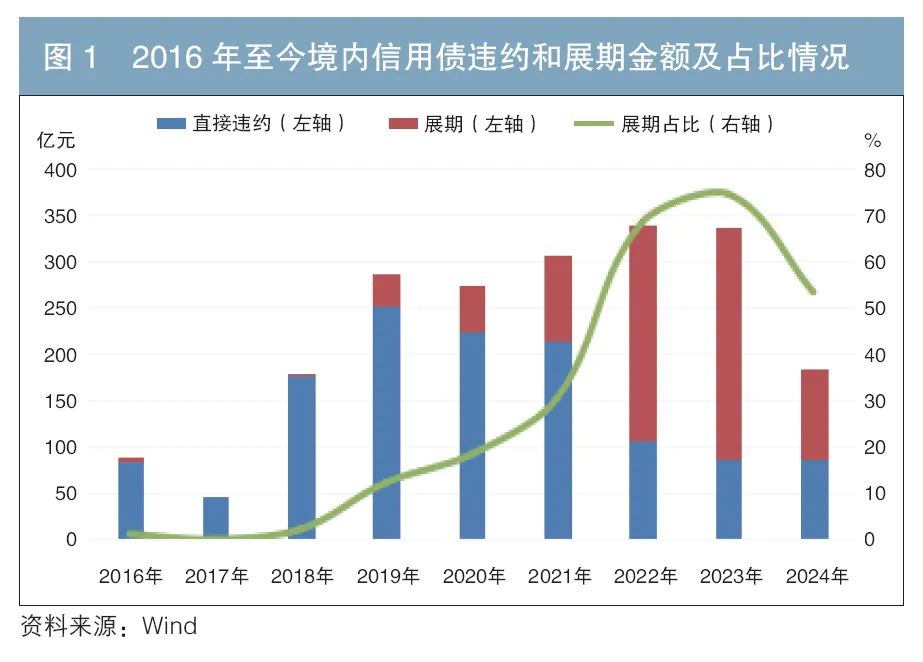

近年来,我国信用债市场的风险暴露形式由直接违约逐渐向展期转变。从结构上来看,展期在风险暴露债券规模中的占比已由2016年的2.41%提升至2023年的83.54%,而直接违约则从97.59%降至16.46%。2024年,债券违约占比有所抬升,主要是因为大部分违约债券在过往年度已宣告展期,但展期再次到期时仍无力兑付(见图1、表1)。

随着展期成为信用债券风险暴露的重要形态,债券展期应定性为“违约”还是“信用事件”,是否可以主张相应赔付,成为市场普遍关注的问题。研究展期行为的性质认定对债权人有效识别信用保护的范围和边界尤为必要。

关于债券展期的违约属性

展期作为信用债券风险暴露的重要形式,是否应被定性为“违约”,对后续违约赔付有重要影响。

从境外定义看,损害投资者权益的展期,通常被认定为违约。根据美国律师协会发布的《修订简化标准契约》,债券违约包含“违反合约内容,且在25%以上债券持有人明确向企业发送违约通知书后60日以内,仍未纠正”,也即在法律上赋予了投资者主张企业违反契约则被视为违约的权利。国际评级机构标普认为,违约是指未能按时足额偿付本息,包括展期和其他形式的折价重组,也明确指出了不利于债权人的折价重组属于发行人的违约行为。

从我国法律条文看,若投资者和发行人就展期问题协商一致,则难以主张违约赔付。根据我国《中华人民共和国民法典》第一百八十六条,因当事人一方的违约行为,损害对方人身权益、财产权益的,受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。但另根据《中华人民共和国民法典》第五百四十三条,当事人协商一致,可以变更合同。可见,若债券发行人在持有人会议或公告材料中明确债券展期不构成违约,且投资者忽视该条款而无条件同意债券展期的,则可视为投资者和发行人协商一致的变更合同行为,投资者于债券展期后再主张违约赔付或难以获得支持。

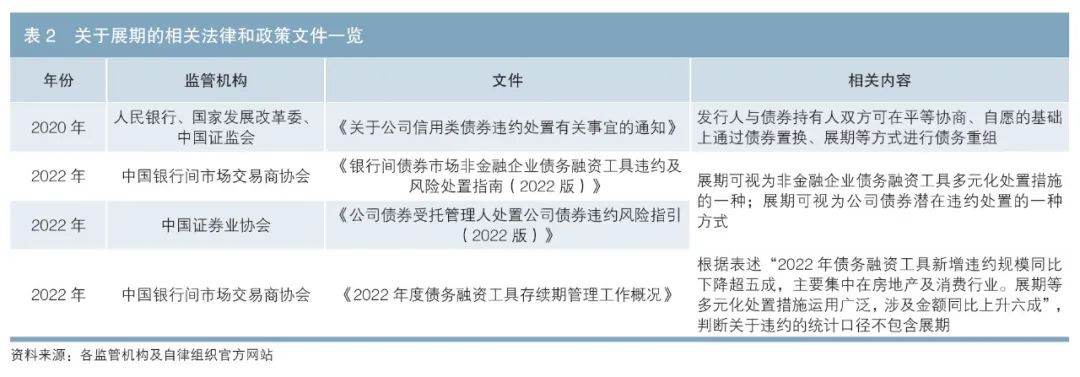

从我国监管机构的政策文件看,债权人和债务人约定还款日之前的展期不属于违约,更倾向于是一种风险处置方式(见表2)。

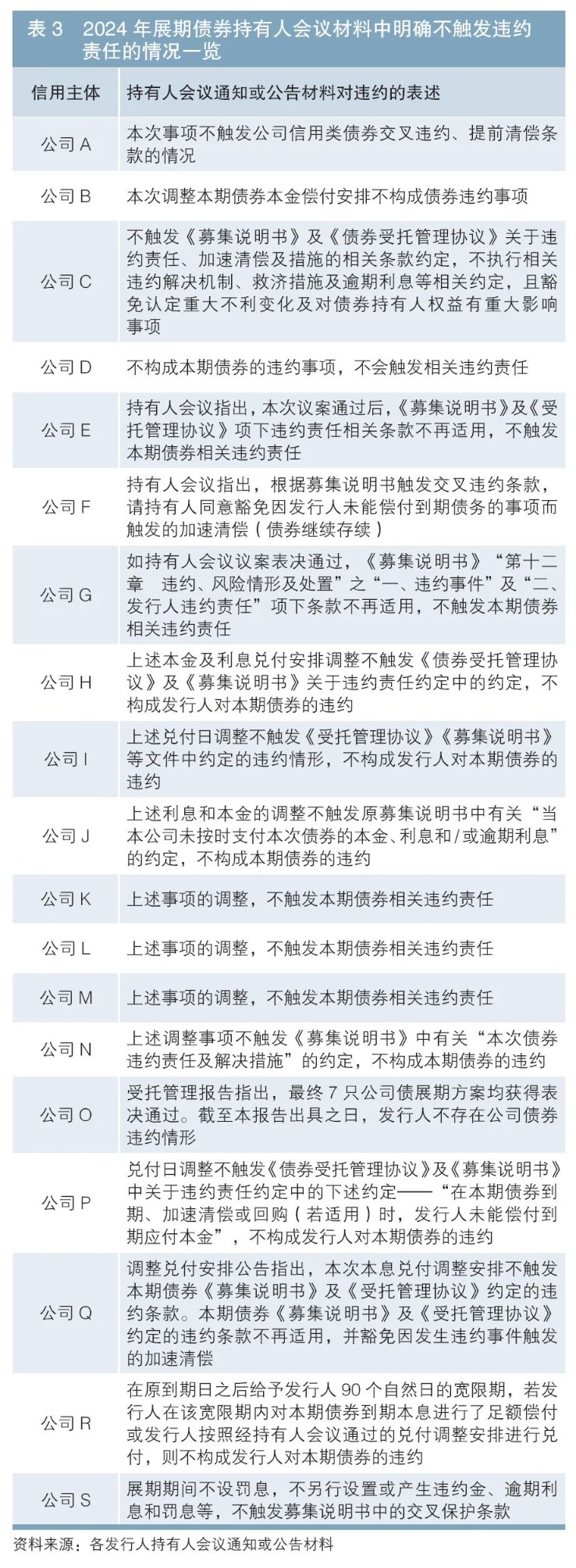

业务实践中,目前境内多数债券已在合同层面明确,展期不构成违约。从合同具体约定看,虽然债券募集说明书一般规定,在约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日,发行人未能足额偿付约定本金或利息的为违约事件,重组或变更登记要素等债券违约处置措施属于发行人预计出现偿付风险或违约事件时应采取的应急预案内容,但多数债券持有人会议通知书或公告材料明确,议定的展期事宜不触发相关债券的违约。2024年,共有19个发行人在持有人会议或公告材料中明确债券展期不构成违约。未有上述表述的,仅涉及此前已发生实质债券违约、信贷违约或债券展期的主体,以及个别直接进入退市重组或清产核资程序的主体(见表3)。

关于债券展期的信用事件属性

信用事件属性的认定,对于债权人主张获得相应赔付具有重要支持意义。根据交易商协会2022年发布的《中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用规则(2022年版)》(以下简称“2022年版规则”)规定,信用事件是指约定触发信用保护卖方向保护买方赔付的事件,包括但不限于破产、支付违约、债务重组等,也即债券展期是否属于信用事件,将决定信用保护买方是否能够主张获得信用保护卖方的赔付。

从境内债券展期的原因看,多数展期系发行人资信或财务恶化所致,具备信用事件特征。从财务指标看,展期企业在事发前偿债能力和流动性均较弱。2022年以来,四分之三展期企业事发前一财务报告期的资产负债率超过70%,经营性现金流净值对流动负债的覆盖倍数低于0.1的展期企业占比为72.84%。从市场价格看,2022年以来多数债券在展期日前,其市场价格已明显走弱,其中信用利差较展期前一年大幅走阔100个基点(BP)以上的债券占比为75.21%。从评级看,2022年以来的展期债券中,展期前半年中债隐含评级低于A-的债券占比达92%。从行业看,近年来展期债券多集中于房地产行业,2022年至今的597只展期债券中,涉及房地产行业的有454只,占比为76.05%。整体来看,2022年以来展期债券大多在展期到期后仍无法兑付。可见,即使债券展期在境内不被直接认定为违约,多数展期行为的信用事件特征也很明显。

从我国政策文件的相关定义看,展期系推迟本金偿付的行为,属于债务重组,符合信用事件基本定义。根据财政部2019年发布的《企业会计准则第12号——债务重组》规定,债务重组是指在不改变交易对手方的情况下,经债权人和债务人协定或法院裁定,就清偿债务的时间、金额或方式等重新达成协议的交易。根据交易商协会2022年版规则,债务重组指因本金、利息、费用的下调或推迟或提前支付等原因对债务的重组而导致的信用损失事件,包括但不限于“提前或推迟本金、利息或溢价的偿付日期,或推迟应计利息的起息”等情形。实践中,我国的信用债券展期推迟了对本金的偿付,部分展期还伴随调降应付利率水平等其他不利于投资者的做法。因此,从上述一般定义和债券展期的行为表现看,展期属于债务重组的范畴,是我国信用风险缓释工具约定中可以触发赔付的信用事件之一。

展期不构成信用事件的例外情形

需注意的是,并非所有的债务重组都构成信用事件。2022年版规则还明确了例外条款:“参考实体在正常经营过程中因监管、财会、税务调整或依据相关债务文件在签订时载明的参考实体既有权利采取上述债务偿付方面的重组,或该等变更不是因为参考实体的资信或财务状况恶化而采取的,则不构成债务重组。”该说明并未进一步明确具体的例外情形,对于何为正常经营过程中的“监管、财会或税务调整”,以及如何判断该等变更是否源于参考实体的资信或财务状况恶化,“应依赖具体事实情况加以判断”。此外,规则还补充,“主管部门主持或指导参考实体与其债务的全体债权人自愿达成协议或安排,不视为构成债务重组的信用事件。”

截至目前,我国的信用风险缓释工具业务中,尚未发生标的债券展期等债务重组事件,因此尚没有因触发例外条款而不被视为信用事件的案例。在国际信用衍生品市场上,债务重组是最具争议性的信用事件之一。较为著名的是阿根廷政府于2001年宣布对其1320亿美元的债券进行债务重组,将高利率债券替换为低利率债券,并推迟了偿付日期。这是否触发信用衍生品交易所约定的信用事件,曾在国际上产生争议。事实上,2001年阿根廷债务集中到期,在政府宣布债务重组前,国内已然出现金融危机。急剧恶化的经济形势下,阿根廷政府已不具备债务偿付能力,因此通过向债权人施压达成债务重组。信用保护买方认为,阿根廷政府对本地银行施压,才能达成债务重组,且导致本息支付的减少和兑付日的推迟,已构成违约,属于信用事件,应触发信用保护卖方的赔付。但信用保护卖方认为,阿根廷政府进行债务重组的同时通过税收收入弥补了债权人,属于自愿重组行为,并不构成违约,不属于信用衍生品交易双方约定的信用事件,因此拒绝赔付。

在此背景下,出台指导性案例具有积极意义。国际上,信用衍生品业务的开展并不仅受某一国家法律或监管规定的管辖,而且受到国际掉期与衍生工具协会(ISDA)制定的协议中明确的各方责任义务的制约。也正因如此,ISDA协议相关条款的解释和修订可能会受到来自国际各利益相关方的压力,导致对有争议事件的裁决难以高效达成。而我国的信用衍生品市场相对独立,参与者也均是境内机构,受国内法律法规统一管理,对有争议事件的判断或相对容易达成一致。因此,虽然上述规则的例外说明或导致信用保护买卖双方对于展期是否属于信用事件产生争议,且目前境内也尚未有信用衍生品业务项下的债务重组事件触发赔付主张的相关案例发生,但在统一的监管环境下,有关机构如能出台有针对性的案例指导,或将在很大程度上帮助市场参与者减少摩擦成本。

相关建议

近年来,由于在公开市场直接宣告违约引发的影响巨大,发债企业往往通过债券展期来争取时间。但如上所述,我国债券展期是否属于违约,是否属于可以触发信用保护赔付的信用事件均存在一定争议。在经济承压的背景下,债券展期和违约行为或将频现,如投资者自身权益仍面临诸多不确定性,可能对市场需求和债市的健康发展产生不利影响。基于以上分析,本文提出以下建议:

一是可出台相关政策进一步限制债务人过度使用展期。《证券法》规定,“对已公开发行的公司债券或其他债务有违约或延迟支付本息的事实,仍处于继续状态,不得再次公开发行公司债券”。交易商协会于2020年、2023年先后发布《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程(2020年)》《非金融企业债务融资工具注册工作规程(2023版)》,规程中均明确,企业存在债务融资工具等公司信用类债券违约或者延迟支付本息的事实且仍处于继续状态的,不得再次公开发行银行间市场债务融资工具。建议进一步结合我国债券展期的实际情况,对展期期限、次数等设置前置条件;同时对于“展期不构成违约”的认定设置前提,比如要求全体债权人须自愿与债务人达成展期协议,或对不同意展期协议的债权人予以其他补偿方案。

二是作为市场主要债权人,商业银行要注意防范债务人滥用展期,并积极采取具体行动维护债权人合理权益。对于一般贷款,商业银行内部通常有展期次数和展期期限的规定。但对于债券,由于债权人众多,通常需要通过召开持有人会议商讨债券展期事宜。以银行间市场非金融企业债务融资工具为例,在持有人会议的实际表决中,债券展期及约定展期不构成违约的事项,并不需要所有债券持有人同意。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》,债券持有份额3/4以上的投资者参加表决,且其中2/3以上同意,展期事项可以通过。因此,单一或少数大型投资者是否参与表决,是否同意展期,将对展期事项是否通过起到关键作用。因此,为维护自身权益,建议债权人积极参与债券持有人会议(及债委会等),仔细阅读拟议事项,及时行使表决权利。

三是建议将债务重组纳入信用事件范畴,明确触发赔付情形。四类信用风险缓释工具中,信用风险缓释工具(CRMW)的创设说明书是公开信息。根据说明书披露,绝大多数信用事件范围只有破产和支付违约,债务重组鲜有被包括在内。但根据以上分析,信用债的展期在境内或不被认定为违约,是否属于信用事件中的债务重组仍有一定讨论空间。此外,根据《商业银行资本管理办法》,当债项重组不作为信用事件时,信用衍生品的资本缓释功能须折扣处理。因此,在信用保护买方有一定话语权的信用衍生品约定中,建议尽量将债务重组纳入信用事件的范围。如有可能,建议在约定中进一步明确何种情况下的债券展期行为被视为信用事件,可以触发信用保护买方主张赔付。

四是有关机构可发布债券展期信用保护赔付指导案例。2023年,交易商协会发布《中国银行间市场信用风险缓释工具交易信用事项决定规程》,成立了信用事项决定小组和复议小组。对于信用保护买卖双方有争议的信用事件,可以提交由信用风险缓释工具核心交易商和一般交易商组成的决定小组审议,经80%及以上机构表决通过确定结果;未能经80%及以上机构通过的,提交复议会议终审。这为市场参与者提供了由独立第三方快速对信用事件进行议定的机制,是我国信用衍生品市场的进步。但由于此前市场上未有相关裁决案例,信用保护买卖双方均面临较大不确定性,既不利于信用衍生品的定价,也不利于信用衍生品有效发挥信用风险缓释作用。建议考虑结合实际展期案例,对特定类型的债券展期行为予以属性认定,并公开发布案例指导,帮助市场参与者打消顾虑。

(作者:中国农业银行金融市场部陈路晗、岳子健、谢晋字,本文原载《债券》2025年6月刊)