7月10日-15日,2025新京报贝壳财经年会在北京和上海举行,今年的主题为“中国经济:开放与韧性共生长”。7月15日,“新京报贝壳财经年会·2025年轻人在想什么”分论坛上,复旦大学教授、商务部消费大数据实验室主任张伊娜发布《2025年轻人生活方式报告》(以下简称《报告》),调研覆盖1018位18至35岁的青年群体,从十大生活方式趋势切入,描摹出这代年轻人关于“有用、好用、爱用”的三重价值坐标。

年轻人正在重新定义“有用”。传统印象中,“有用”强调功能性,但现在,情绪价值、本地文化认同、社交潜力也都成为了“有用”的一部分。年轻人追求的是功能与情绪的复合效用。在他们眼中,“有用”不再等同于冷冰冰的性价比,而是一种更柔软的价值维度:是情绪的安抚,是陪伴的实感,是对自我生活节奏的掌控感。

在这一洞察下,《报告》进一步提炼出年轻人对“有用”的全新理解方式,分别为:情绪价值拉满——年轻人的消费坐标,正从“功能满足”转向“情绪共振”,消费也是在快节奏生活中寻找锚点的方式;按需交心、模块化社交——年轻人;生活高手——面对生活的不确定性,年轻人偏爱微小而可控的支点。

情绪价值拉满: 2025年受访者情绪消费占比向6%-30%集中

千金难买我乐意,为我乐意散千金

2025年,消费者的注意力正在悄然迁移,消费观也随之发生深刻变化。性价比不再是唯一判断标准,情绪价值成为越来越多人下单的核心动因。对越来越忙碌的一代来说,消费早已不仅是获取功能,更是一种情绪调节,是在快节奏生活中寻找锚点的方式。

年轻人的消费坐标,正从“功能满足”转向“情绪共振”。在他们看来,商品的“痛点”早已司空见惯,真正稀缺的是“情动点”——那些能瞬间击中内心的小雀跃、小治愈、小骄傲。爱、尊严、陪伴感、存在感,这些曾被视为附加值的体验,正逐渐成为新的决策权重。

从泡泡玛特的盲盒到解压玩具,再到写着“下班别找我”的手机壳,年轻人正用钱包填补精神缺口,用消费标注情绪坐标。有机构预测,到2025年,中国情绪消费市场将突破2万亿元。

“刚需”的定义正在重塑。传统意义上的实用,被更具个体情感投射的消费替代:你眼中的“智商税”,也许正是我手里的“心头好”。父母不理解孩子为何为一只“塑料玩具”Labubu买单,孩子也难以共情父母为刀郎演唱会付出的溢价——这正是一场典型的情绪消费代沟:逻辑相同,触点不同。

谁能提供情绪价值,谁就拥有超越成本的定价权。在一个越发讲求“感受值”的时代,真正抓住人心的,不是产品的功能,而是它是否能说出消费者没说出口的情绪。

于是我们看到,很多人主动缩减衣食住行上的传统开支,却在兴趣消费上毫不手软。他们将爱好视为“刚需”,将购买过程视为“疗愈”,无论是哪种消费观,几乎所有人都曾为自己热爱的东西买过单。

比如相比昂贵且有门槛的实物消费,一款游戏皮肤、一个直播间的弹幕互动,反而成为年轻人“低成本获得情绪价值”的最短路径。

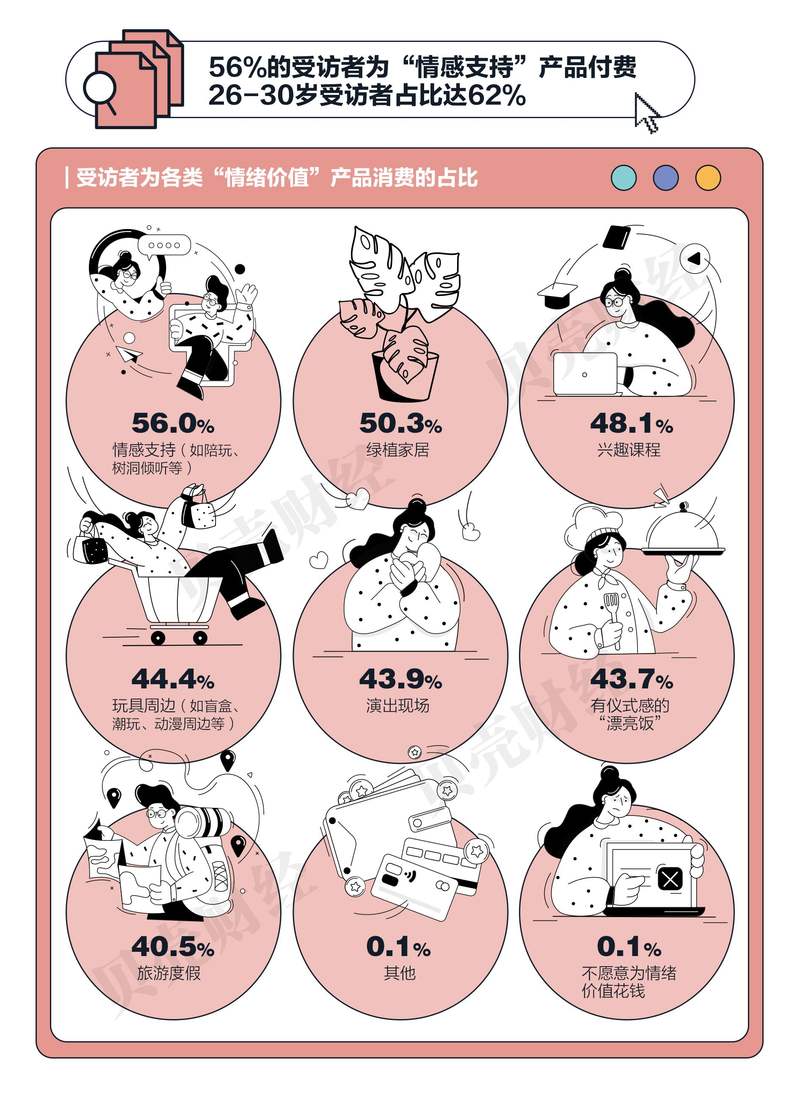

新京报贝壳财经发起的调研结果显示,99.9%的受访者均会为情绪价值付费。在情绪价值消费所列的选项中,所有的勾选占比都超过了40%,情绪价值消费正在成为主流消费动机之一。

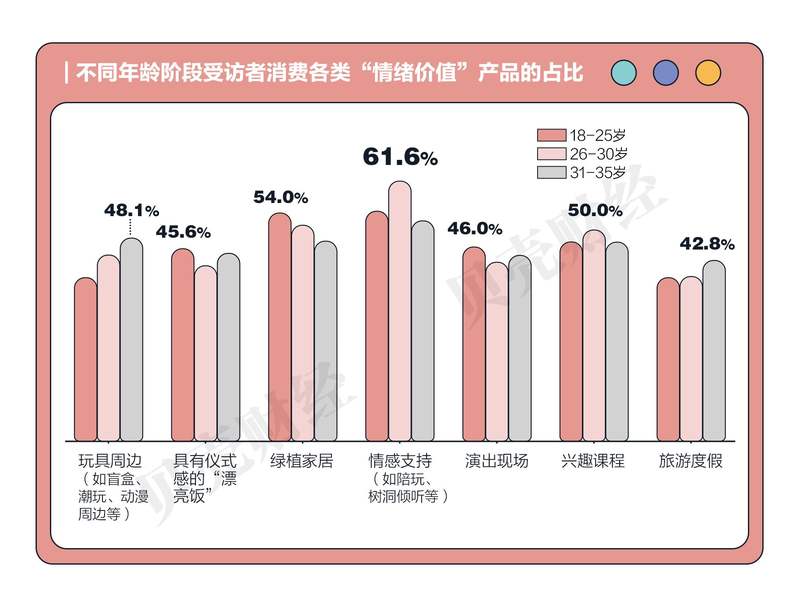

年轻群体正在将情绪调节视为生活的刚需,约56%的受访者愿意为“情感支持”买单,如陪玩服务、树洞倾听等。分年龄段看,26-30岁的受访者对“情感支持类”产品表现出最大的消费兴趣,61.6%都选择此类产品作为情绪价值的消费之一。

绿植家居与兴趣课程紧随其后,选择二者的受访者占比分别为50.29%与48.13%,看似“非必需品”的消费,满足了人们对安稳氛围、自我成长和情绪疗愈的需求。多项研究表明,植物有助于缓解压力,减轻抑郁、焦虑,增强专注力、认知与幸福感。调查显示,受访人群越年轻,对绿植家居的消费偏好越高,18-25岁人群占比约54%。26-30岁的受访者相对最爱“兴趣课程”,占比达到50%。

此外,年轻人还希望生活中的情绪消费“可被看见”,潮玩、盲盒等玩具周边,演出现场和“漂亮饭”等都是相关的仪式感消费。18-25岁的受访者对“演出现场”和吃“漂亮饭”的偏好相对最高;31-35岁年龄段的人群,在“玩具周边”和“旅游度假”方面占比最高。

由于“旅游度假”的成本相对较高,选择该选项的人数占比最低,约40.47%。在生活中有多重情绪消费类型的情况下,人们的相关消费从“远方”回归“日常”,更重视随时随地的小满足、小确幸。

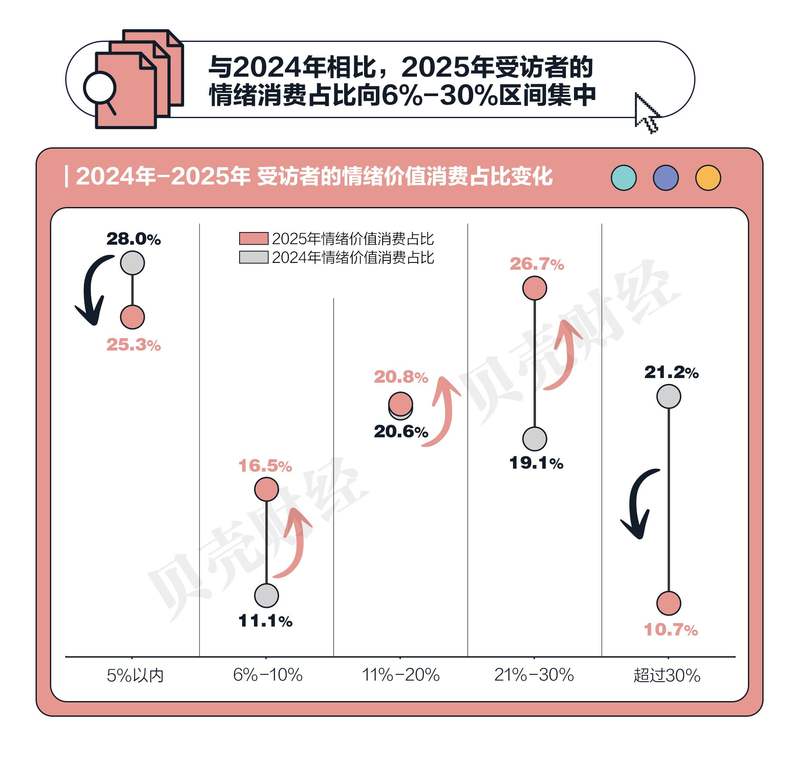

调查显示,与去年相比,今年的情绪价值类消费在总体支出中的占比结构发生了显著变化。今年受访者的情绪消费占总支出比重向“中间地带”集中,呈现普遍化的趋势。

去年情绪消费占比的前两位分别为最低区间(5%以内)和最高区间(超过30%),分别为28%和21.22%。今年这两个占比分别下降至25.25%和10.71%。一方面,“完全不花或极少花”的人群在减少;另一方面,随着理性消费意识回归,高强度的情绪消费人群比例也在收缩。

今年,对应前两位的区间为21%-30%和5%以内,分别为26.72%和25.25%。

与去年相比,情绪消费“中等占比”的层级(6%-10%、11%-20%、21%-30%)均明显增长。选择“6%-10%”占比的人上升了5.4个百分点至16.50%,更多人开始将情绪支出纳入预算,并愿意增加相应投入。将情绪支出控制在“21%-30%”之间的受访者占比,从去年的19.06%提升至26.72%,增长近8个百分点,是今年占比提升最明显的区间。一部分消费者正从“偶尔慰藉”向“定期投入”转变,把情绪消费作为稳定的结构性支出。

多数消费者趋于在10%-30%的合理支出区间内寻求情绪支持与生活调节。

各大品牌挖掘出了自己独特的情绪价值提供方式:茶百道在2025年5月28日于成都宽窄巷子开设了全球首家手作门店“茶百道·探川觅饮”,推出“日茶夜酒”的独特消费模式。店内融入竹编、蜀绣、功夫茶等川味非遗元素,为年轻人提供“日茶夜酒”的微醺氛围感和在都市里“上房揭瓦”的成都式松弛感。

2025年六一儿童节期间,茶百道与《玩具总动员》IP合作推出了限定活动。活动上线首日,有门店单日销量接近翻倍,“草莓熊靴靴包”“三眼仔发声应援棒”等周边产品大受成年消费者欢迎。此次活动周边的“幼稚小玩具”能够出圈爆火,源自其帮助消费者缓解压力、找回童真的情绪安抚作用。除了“玩物”带来的情感共鸣,旅行度假也正成为年轻人情绪价值版图中的重要拼图。从另一个维度填补情绪缺口,旅途中获得的治愈与松弛,正在替代过往的观光与打卡,成为他们与自我和解、与世界重连的方式。

在“千金难买我乐意,为我乐意散千金”的消费趋势里,年轻人正在把情绪价值推向更大的舞台——旅行。

从“打卡”到“疗愈”,旅行正被重新定义为疲惫生活中的情绪补给。调研中发现很多30岁以上的年轻爸妈及城市白领,都默契地把“休闲”放在旅行需求首位。传统意义上的观光打卡或买买买,已难以完成情绪回血,回程必须带着被“重启”的心情才算值回票价。

情绪型旅行的火热让大家发掘出更多特色旅行目的地,秦皇岛北戴河新区「如是海度假村」成了低密度休闲的松弛新去处。

度假村主打低密度休闲体验,既能实现“走步就到海”的半私人领域,也配备海上游艇、帆船、滑板场、泵道、桨板、皮划艇等多样运动场景......你既能跟随海风踏上网红建筑——红桥码头见证“橘子海日出”,也能在漫步森林中唤醒感官,在海岛疗愈、湖畔露营等在地文化活动中体验一场完整的精神充电。

今年,如是海度假村还增加了全新艺术IP:沙滩公共艺术季。结合原生海岸地貌,持续打造出一系列常设沙滩艺术雕塑、装置,实现了“人文共享滨海聚场”愿景的重要一步。

这些场景的加入为度假生活注入了更多人文与想象力,也进一步践行了如是海度假村“艺术赋能度假生活”的度假理念。

按需交心,模块化社交:61.5%受访者选择“工作中发展”活动“搭子”

边找搭子边交心

对于“朋友”这件事,年轻人早已不再拘泥于传统定义。

比起把所有情绪和生活塞进几个“固定好友”里,当代青年更倾向于“按需交心”、模块化组队。社交关系被拆解成不同的功能场景,边找搭子边交心,灵活组局、各取所需。

场景化、兴趣驱动、去情感负担的“搭子关系”,正在成为当代青年的主流社交模式。《人民论坛》2024年发布的研究称,“搭子”是以趣缘为基础,借助网络的跨时空平台,因共同的爱好和兴趣而“搭班”并形成具有一定契合度的“社交共同体”。

在现代社会,年轻人不一定有“无话不谈”的闺蜜或兄弟,却大概率拥有几个随时响应的“情绪接口”——健身搭子、奶茶搭子、追剧搭子,甚至下班后不需要寒暄就能一起沉默放空的“安静搭子”。

这种社交趋势的本质,是年轻人对高效情绪支持与个性边界的双重追求:

一方面,他们希望在喜欢的活动中找到共鸣者,享受沉浸其中的陪伴;另一方面,他们也不再苛求“一个朋友走遍天下”,而是愿意为每一个生活切片匹配合适的社交角色。

“搭子文化”的核心,是碎片化、低成本、快进快出的社交结构——时间要对得上,地点要方便,互动形式要简单直接,情绪投入要刚刚好。这种轻盈又不失温度的连接方式,正成为年轻人偏爱的“点到为止”的新型关系。

在新京报贝壳财经的调研中,当代年轻人的社交呈现出去中心化、去负担、重场景、重感受的特点。“有社交边界的团建活动”成为受访者最偏爱的社交方式,占比达到58.8%,大多数年轻人更倾向参与有时间限制、目标明确、可随时退出的社交活动。

其次是“1对1深度沟通”和“私域熟人圈”,占比分别为52.36%、49.12%。这表明,尽管年轻人倾向轻量社交,但依然渴望在亲密关系中获得情绪共鸣与安全感。

此外,“因兴趣结缘的搭子关系”占比达45.38%。这种松散的关系,恰好契合社会学中的“趣缘”概念。“趣缘”指的是基于共同兴趣、认知偏好或生活方式而形成的松散社群关系。

通过这样的“功能型社交”,年轻人得以在运动、追剧、吃饭等具体场景中实现快速配对、共同达成某个目标,却彼此保留生活边界。“搭子”关系结构轻、情感浅、协作强,不追求长期深交,而是以低成本的社交模块满足具体需求,极大契合了现代生活的快节奏与碎片化特征:有的骑行搭子一年下来仍未交换真名,就连办公室搭子离职,也足以让人感叹“像一场小型分手”。

休闲、出游、运动等活动正在成为“交朋友”的新入口,人们无需“从头认识”,而是在共同行动中自然破冰,构成了一种典型的“趣缘型连接”。

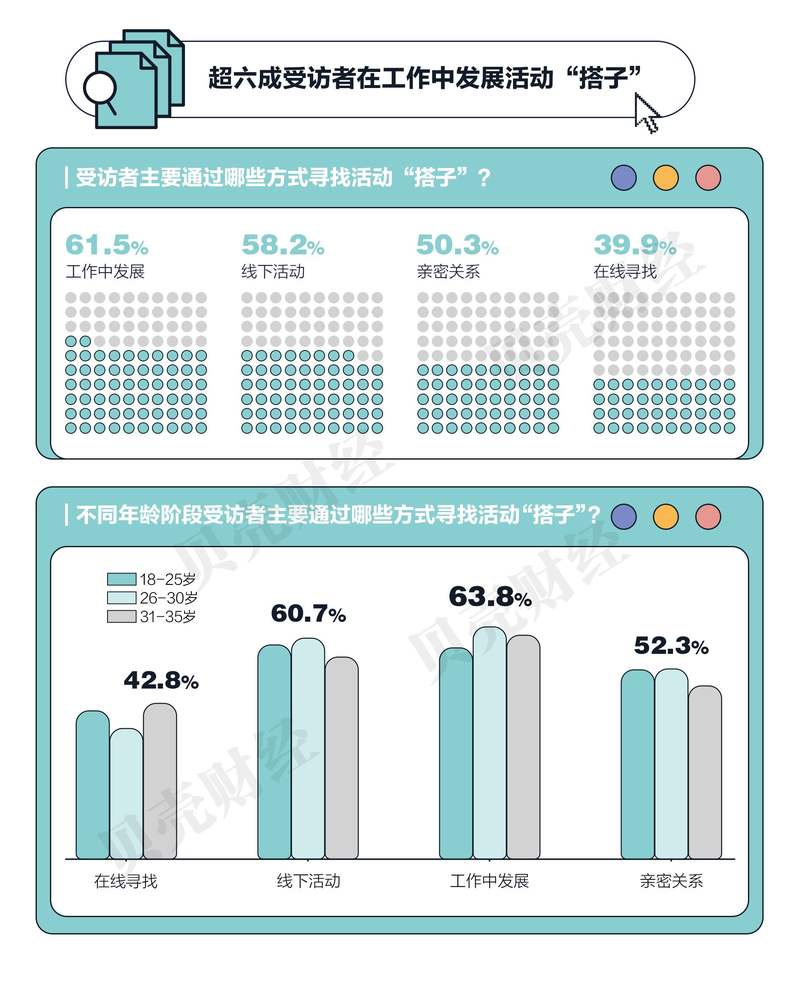

搭子关系并非全然虚拟组队,而是从真实互动与生活节奏中自然生长出来,当代年轻人找搭子的路径呈现出“线下真实互动为主、线上补充探索为辅”的结构。

根据新京报贝壳财经的调查,约有61.5%的受访者会选择“工作中发展”活动“搭子”,这也是最主流的方式;“线下活动”发展“搭子”居第二位,占比约为58.2%。“兼顾功能与情绪”的社交方式,既满足社交需求,也避开深度人际关系的高投入。“亲密关系”在搭子形成中占比50.29%,部分搭子关系可能与恋人、朋友等更紧密关系有所重叠,兼具陪伴和日常协同的角色。

分年龄段看,18-25岁的受访者是各类方式中最平均的年龄群。26-30岁的受访者在“工作”与“线下活动”两项上均居各年龄段之首,占比分别为63.84%和60.73%,显示他们正处于工作与社交的交汇期,倾向于在高频互动中筛选生活伙伴。他们“在线寻找”搭子的比例相对最低,仅占35.88%。

而31-35岁受访者则是“在线寻找”搭子比例相对最高的人群,占比达到42.79%。这个阶段的人群生活半径趋于固化,但他们主动拓展社交边界的动力依旧存在。

调查结果表明,工作与兴趣成为当代年轻人找寻“搭子”最主要的连接媒介。“搭子”不仅仅是一种社交选择,更是一种生活效率与情绪陪伴之间的平衡策略。

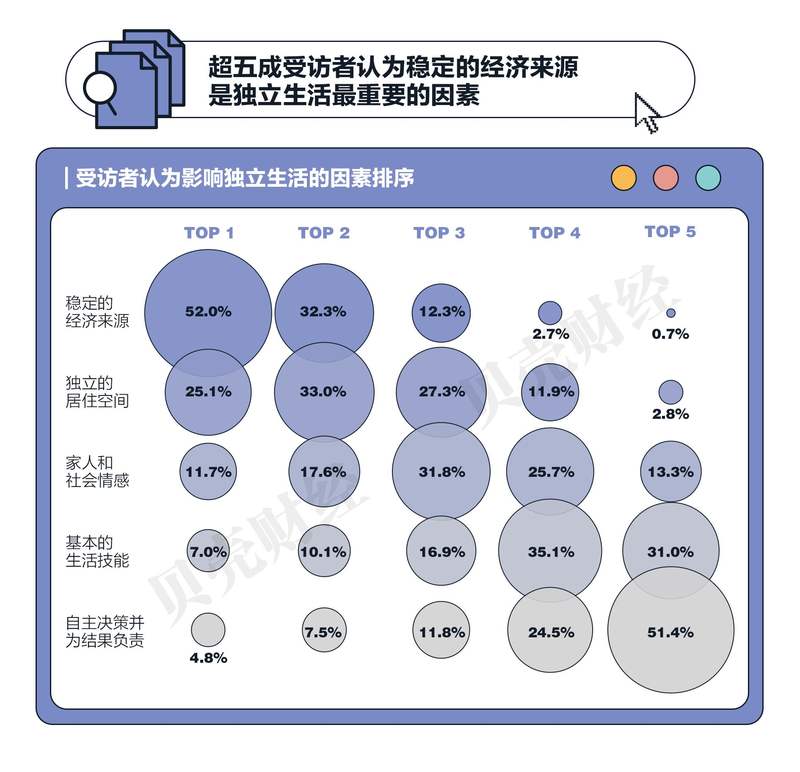

生活高手:超52%受访者将稳定经历来源排在独立生活因素首位

寻找人生支点,构建稳定内核

在“大计划”愈发不确定的当下,这届年轻人更偏爱微小而可控的支点。

有人拆掉茶几给瑜伽垫腾出地方,用运动和兴趣平衡生活中的压力。

有人把日常生活的附近都改成“菜园”——西红柿、辣椒是阳台上对抗焦虑的“情绪锚点”,水培荔枝、芒果为上班生活增添新的“盼头”。

很多年轻人开始把公共空间当作生活的第二客厅。

如果说上一代人习惯“下班就是回家”的两点一线,这一代年轻人则更偏爱下班后探索生活的“附近”——开发利用城市基础设施,在公园绿地、跑步绿道、社区图书馆、街头健身器之间“收集能量”、放松心情。

另一方面,年轻人独立生活占比逐年增长,也已成为显著的社会趋势。

国家统计局数据显示,2023年全国“一人户”占比达17.8%,较2010年(6.68%)增长超10个百分点。相关预测表明,2030年独居人口将达1.5亿至2亿人,独居率突破30%,其中20-39岁占比近五成(约4000万—7000万人)。

稳定的经济来源,依然是独立生活最重要的前提。超52%受访者将其排在独立生活因素首位,遥遥领先其他选项。

收入稳定的年轻人,可以建立独立的居住空间。调查显示,有25.07%的受访者将其列为第一重要因素,共有58%的受访者将“独立的居住空间”放在独立生活因素的前两位。

“基本的生活技能”被更多人放在第四、第五位,说明在现代生活中,技能重要但不是决定性因素;而“家人和社会情感”的重要性也相对靠后,仅有11.67%的受访者将其排在第一,说明当代年轻人更强调独立自主和资源保障,情感支持则退居其次。

分年龄段看,18-25岁的年轻人相对最重视独立居住空间,超过30%该年龄段受访者将该因素排在独立生活首位;随着年龄的上升,独立的居住空间在独立生活中的重要性逐渐下降。

31-35岁的受访者相对更重视“家人和社会情感”,将其排在独立生活要素前两位的人数占比约31%,18-25岁、26-30岁对应占比分别为28.8%和25.2%。