2025世界人工智能大会开幕前夕,上海人工智能实验室上线了“书生”科学发现平台(Intern-Discovery),邀请物理、化学、材料、生物、地球等各个学科的科研人员试用,实现科学研究与人工智能的双向奔赴。

“我们希望通过体系化的AI赋能,为科学研究提供‘革命的工具’,推动科研范式变革。”上海人工智能实验室青年科学家白磊说。

这个平台采用“通专融合”开发思路,以“书生”大模型为通用基座,搭载了200多个用于专业领域研究的智能体。科研人员可调用各个智能体,让这些AI助手从科学大数据中识别潜在科学规律,开展跨学科的知识发现和技术创新研究。近日,临港实验室借助这个平台的多智能体系统,发现了肝癌和结直肠癌治疗新靶点。

“三元论”推动科研范式变革

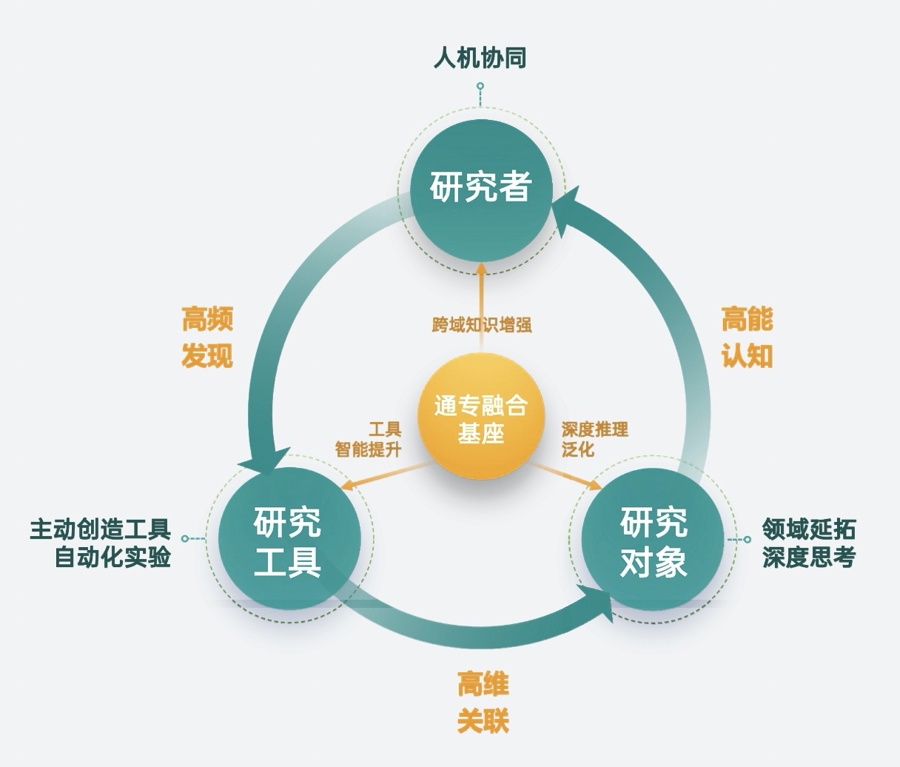

随着深度学习和大模型兴起,科学界已发生“工具的革命”,人工智能在多个领域推动了单点突破。如何在此基础上,实现科学发现的群体智能涌现?上海人工智能实验室主任、首席科学家周伯文提出了“三元论”理念:科学研究是研究者、研究工具和研究对象三大要素的总和,三者构成动态系统,而非孤立节点。通过人工智能促进三者相互作用、协同演进和螺旋式上升,将创造出“革命的工具”,推动科研范式变革。

科学研究“三元论”示意图。

基于这个理念,白磊博士带领团队,在“书生”科学发现平台上系统性整合了科学数据、智能体、算力和实验设备,让平台覆盖“数据分析—假设提出—实验设计—实验验证”这一完整的科研流程,助力研究者、研究工具和研究对象三者能力的全面提升、协同演进。

打开平台网站,记者看到一个“科研问答”对话框。科研人员输入各种问题后,都会得到专业解答,降低了跨领域研究的门槛。除了问答,用户可选择“论文元分析”,用来解读科研论文;也可调用 “化学科研助手”“虚拟生物实验室”“地球科学家”等众多智能体,它们都是某个领域的专业AI助手。

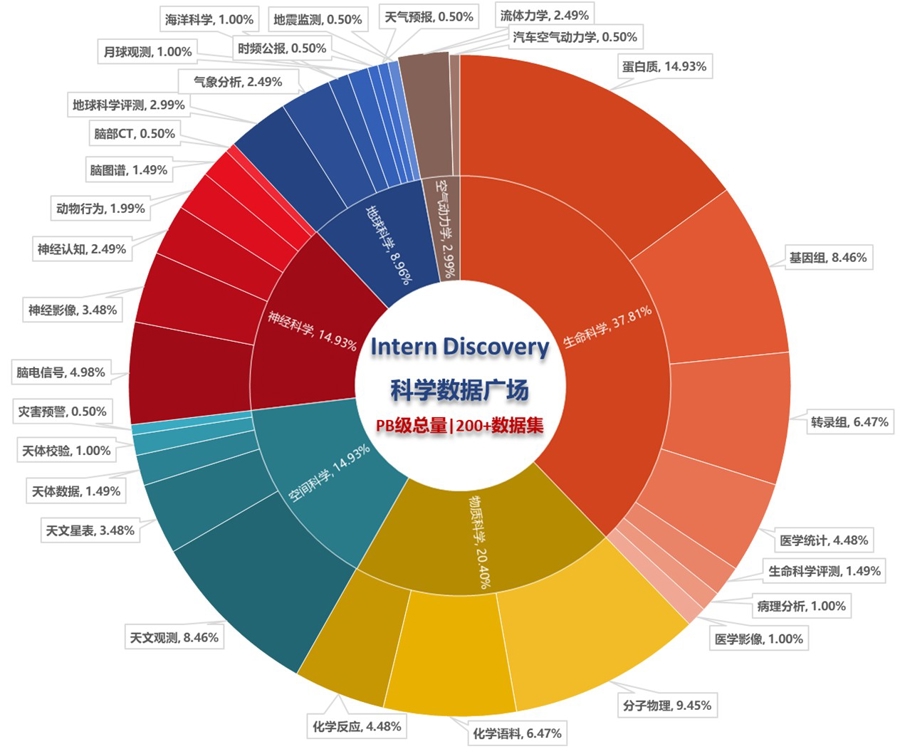

对科学智能来说,大数据是不可或缺的原料。在平台网站的“科学数据广场”,用户无须下载,就能使用200多个专业数据集,数据总量达PB级。它们均精选自各学科高频使用的权威资源,如生命科学的PDB数据库、AlphaFold蛋白数据库、地球科学的ERA5数据集等。

为了让AI赋能完整的科研流程,上海人工智能实验室还将复旦大学、上海交通大学、清华大学等高校院所的实验设备连接到平台上。为此,他们开发了科学智能上下文协议,已接入百余种厂商设备标准接口,覆盖生物、化学、材料等学科。“科学发现平台用户可远程调用第三方机构的实验设备,并通过智能体自动调度实验流程并分析结果,获得的实验数据会实时反馈给大模型,实现科研资源的共享和任务协同。”白磊告诉记者。

“科学数据广场”开放了200多个专业数据集。

“元生”能自主发现新药靶点

目前,平台搭载的多智能体框架已助力科研团队取得了创新成果。凭借这个框架的深度研究能力,上海人工智能实验室与临港实验室、上海交通大学、复旦大学等机构紧密协作,构建了多智能体虚拟疾病生物学家系统“元生”(OriGene)。它可协调多个专业智能体,对多组学信息、临床数据和文献专利证据等多模态数据进行推理,从而系统性、大规模地识别疾病治疗新靶点。

靶点发现是药物研发的源头活水,其治疗潜力和可转化性在很大程度上决定了后续漫长研发的成败。近年来,全球超过90%的候选药物在临床试验中折戟,其中近半数失败可追溯至靶点选择的初始缺陷,或生物学机制证据不足,或成药路径存在瓶颈。

可否让AI助手提高靶点的质量?上海两大实验室联手高水平大学,以疾病生物学家的思维模式和分析方法为设计理念,构建了一个多智能体协同决策架构。它包含任务协调器、策略规划器、科学推理器和批判验证器等多个智能体,可自主完成“靶点假设生成—临床转化评估”这一闭环决策。

近日,“元生”研发团队与复旦大学附属中山医院合作,围绕肝癌、结直肠癌两种疾病类型,测试了它寻找原创靶点的能力。

在肝癌治疗研究中,“元生”系统通过多组学数据智能挖掘,锁定G蛋白偶联受体GPR160为关键靶标,随后自主完成了全链条验证:临床数据分析显示,GPR160在肝癌组织的表达量较正常肝组织提升,且高表达患者无复发生存率显著降低;验证实验显示,这个靶点的小分子抑制剂对Huh-7细胞系具有强效抑制作用;实验还显示,该靶点阻断可激活T细胞免疫应答,具有“直接杀伤+免疫调节”双效机制,为肝癌精准治疗开辟了新路径。目前,研究团队已在3例患者来源肿瘤片段模型、12例患者来源类器官中观察到显著的抑瘤效果。

针对结直肠癌,“元生”从多个竞争靶点中优选出精氨酸酶ARG2,并完成了从分子机制到临床模型的自主验证,在4例转移性患者来源类器官模型中观察到强效的抑瘤响应。

这两项研究表明,“元生”系统已具备发现原创靶点的能力。在其他科研领域,“书生”科学发现平台搭载的智能体也崭露头角。比如在超导材料领域,中国科学院物理研究所与上海人工智能实验室合作,用智能体优化了高温超导材料制备工艺,使材料的稳定性和电流密度显著提高。可以预见,随着平台用户增加和智能体技术迭代,“书生”将帮助科学家收获越来越多的创新成果。