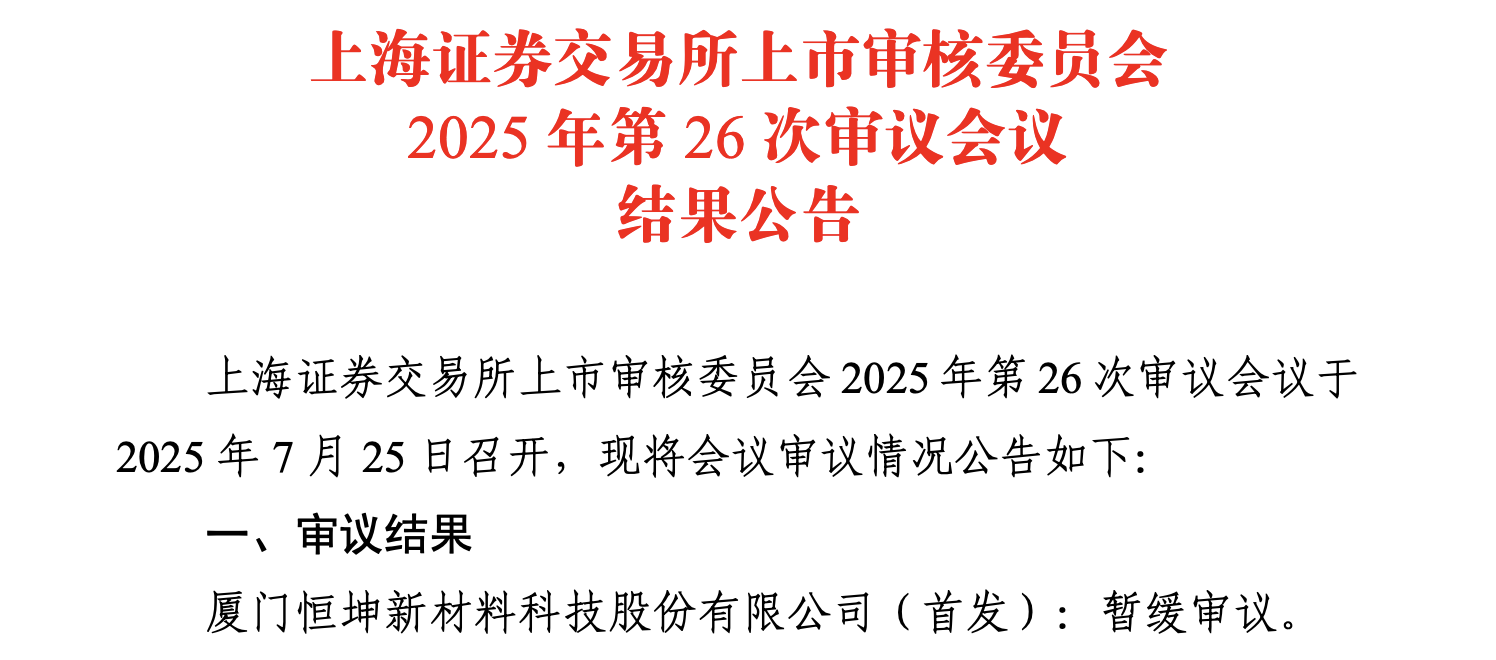

7月25日,上海证券交易所科创板上市委员会2025年第26次审议会议现场,厦门恒坤新材料科技股份有限公司(下称“恒坤新材”)的科创板IPO申请遭遇“暂缓审议”。这家专注于半导体光刻材料与前驱体材料的企业,从2024年12月26日开启科创板IPO之路以来,历时整整七个月走到上会阶段,却在最后一刻遭遇挫折,被暂时挡在了大门外。

早在7月24日,也就是上会的前一天,《财中社》就曾发文《恒坤新材:产能利用不足仍扩产,前重要股东吕俊钦因涉赌被捕》,揭示了在招股书和两次问询函回复中恒坤新材所暴露的经营问题,包括:增收不增利、技术依赖度高、募投项目不合理和前股东涉赌导致资金来源不明确等问题。

而此次上市委在会上抛出的三个问题,直指恒坤新材的知识产权风险、收入确认合规性与资金管理合理性,与此前《财中社》的分析不谋而合,并进一步突出了公司当前经营的核心风险,精准剖开了这家曾被寄予厚望的国产半导体材料企业的秘密。

技术困境:来源不清,效率低下

作为一家冲刺科创板的半导体材料企业,技术自主性是恒坤新材无法回避的核心问题。公司自称自己的发展路径为 “引进-消化-吸收-再创新” ,但从实际表现和成果来看,恒坤新材“再创新”环节的成效非常有限,上市委也因此要求其说明自产光刻材料和前驱体产品的初始技术来源、研发方式和知识产权风险。

然而,招股书显示,公司光刻材料成本占比30%-50%的树脂仍依赖日韩进口,自研树脂尚处于合作开发阶段。恒坤新材与供应商G联合开发8款光刻胶树脂,涉及3款SOC和5款i-Line光刻胶。这种委托研发模式反映了公司当前技术独立性的不足。而在核心设备方面,光刻机、缺陷扫描仪等关键设备组件更是需要海外采购,“卡脖子”困境尚未解决。

公司的专利储备同样相当薄弱,截至目前,恒坤新材拥有36项发明专利,但一半以上是2021年后突击申请的,正值IPO准备阶段,公司这一举动难免有“临时抱佛脚”之嫌。

而为公司所称道的高端产品研发进程实际上相当缓慢,ArF浸没式光刻胶虽已“通过验证并小规模销售”,但尚未实现大规模量产。更先进的SiARC(含硅抗反射涂层)开发项目更是在最新的招股书募投计划中消失。

在自主性困境之外,自产产品的盈利能力更暴露了技术转化率低下的问题,2022年至2024年间,公司自产光刻材料毛利率分别为33.52%、30.29%和28.97%,持续下滑。而自产前驱体材料(TEOS)更是连续三年毛利率均为负值(2022年为329.59%,2023年为19.91%,2024年为1.56%),2024年产能利用率仅46.47%。

这无疑成为恒坤新材申请科创板IPO进程中的巨大隐患。

收入确认:计算方式的“巧妙变身”

《财中社》注意到,收入确认方式的转变,成为恒坤新材IPO之路上最显眼的“红灯”。

恒坤新材的引进业务模式,是根据客户需求向境外供应商采购成品,并由境外供应商直接发货至客户仓库。2022至2024年报告期内,公司对这部分业务采用了“净额法”确认收入,即只计算自己赚取的差价部分。针对这样的计算方式,公司及保荐机构中信建投解释说,这符合会计准则中对于“代理人”角色的定位。

可问题在于,上市委发现,恒坤新材在报告期以前年度并未对引进业务采用净额法确认收入。而这种变化所带来的效果显而易见,在采用净额法后,自产产品收入占比从2021年的28.22%升至2024年的63.77%,这使得从报表上看来,自产产品成为了恒坤新材的主要收入来源,也让公司更像一家以自主研发为主的高科技企业,这对于计划冲刺科创板的恒坤新材来说,好处不言而喻。

然而,在这一操作之下,是公司65%以上的毛利仍依赖引进业务。2021年至2024年间,自产产品对主营业务毛利的贡献仅从0.70%上涨至34.14%,引进产品的毛利贡献却高达65.86%。

通过收入确认方式的转变来掩盖公司对引进业务的实质性依赖,成为其科创板IPO之路的“红灯”。

财务迷局:“存贷双高”的悖论

在恒坤新材的财务报表中,呈现出令人费解的 “存贷双高”现象。截至2024年末,公司银行存款7.46亿元(包括货币资金中的银行存款2.5亿元、“一年内到期的非流动资产”中的长期定期存款1.07亿元、其他非流动资产中的“长期定期存款”3.89亿元),同时借款也达到6.33亿元,这种异常引发关注。上市委也因此要求公司“结合资金需求及存贷款利息差异,分析同时存在借款和大额存款的原因及合理性”。

公司解释称,采取 “存贷并行”资金策略,通过配置收益率较高的长期定期存款(利率3.10%-3.55%)与适度借款相结合,既保持与银行的良好合作关系,又能实现资金成本与收益的优化平衡。

可是,公司借款规模从2022年的1.01亿元猛增至2024年的6.33亿元,而存款收益却无法覆盖借款成本。若存款收益真实存在,企业理应优先减少借款以降低财务费用。

更值得关注的是,利息收入竟然成为公司利润的重要支柱。2022-2024年,公司利息收入分别为207万元、1693万元和2129万元,占利润比例从2023年的18.9%升至2024年的21.9%。对于一家定位“高新技术材料研发”的企业来说,利息收入占比如此之高实属罕见。

在此之外,政府补助构成另一重利润支撑。2021年至2024年6月,公司获得政府补助分别为3055万元、1912万元、1676万元和832万元。2021年补助占利润总额比例高达100.78%,意味着剔除补助后公司实际经营已出现亏损,这样的收入结构显然不符合其科创板定位。

“国产替代”:靠情怀还能走多久?

恒坤新材的IPO困境,也折射出中国半导体材料企业的集体挑战。当前半导体材料国产化面临三重矛盾,分别是技术转化周期漫长与资本期待短期回报的矛盾;高研发投入与低盈利能力的矛盾;政策扶持与市场竞争的矛盾。虽然近年来,恒坤新材的自产产品业务已经取得明显进步,但在科创板IPO的要求下,“国产替代”的情怀无法掩盖其经营基本面的缺陷,国产替代从 “可替代”走向“必须替代”的关键节点,恒坤新材的IPO暂缓,为整个半导体材料行业敲响了警钟。

在这条国产化的长征路上,恒坤新材的困境不是第一个,也不会是最后一个。光刻胶易制,但打破对技术引进的依赖,填补创新鸿沟,还有更长的路要走。