“十年体检未提示患癌风险,确诊已是晚期”——北京律师张女士对爱康国宾漏诊误诊的质疑尚未得澄清,昨天,事件又因爱康国宾创始人、董事长兼CEO张黎刚在媒体发布会上的一番发言引来第二波高潮。

舆情事件:事件本身发展可分为三个阶段。

第一阶段:此前,张女士在社交网站上声称自己在爱康国宾持续十年体检未查出癌症,在2024年换了家机构体检却被确诊肾癌晚期,因此质疑爱康国宾体检漏诊误诊。

第二阶段:爱康国宾就事件召开媒体说明会,重申对张女士的体检“无漏诊、无误诊”,并已以“虚构事实、散布谣言”为由向法院正式起诉。

爱康国宾创始人、董事长兼CEO张黎刚在媒体会上表示“当你指望说,一个几百块钱的体检能帮你什么病都查出来,而要查单一的病,多花几千几万块钱的时候,你认为这样的情况存在吗?”。此话一出引发更大争议,负面舆情进一步发酵。

第三阶段:30日晚间,爱康国宾发布声明,称部分媒体“断章取义”,严重歪曲原意,公司将保留追责权利。

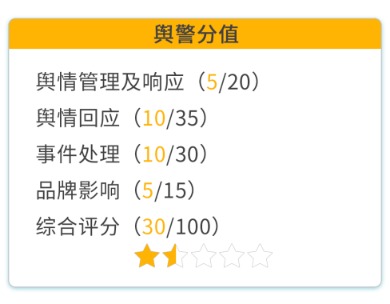

舆警分值:舆情管理及响应(5/20) 舆情回应(10/35) 事件处理(10/30) 品牌影响(5/15) 综合评分(30/100)

企业回应概述:2025年2月张女士国外确诊肾癌骨转移(晚期),质疑爱康国宾漏检误导;2025年7月,爱康国宾声明称内部核查及外部专家评估“无责”,愿接受第三方鉴定;在7月30日,爱康还起诉了张女士“造谣”,称其言论伤害行业公信力。

南财点评:

客观来说,召开媒体发布这一沟通方式展现了企业愿意与外界保持沟通的积极姿态。但是,企业的具体沟通内容却没有起到“安抚”消费者情绪的作用。反而,发布会上爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚一番“任性”发言,又对舆情发展起到了极大的副作用。

在类似事件中,企业的危机公关到底需要做什么?

首先要理清核心事实,用证据讲道理,这一点爱康国宾做到了。在发布会上,在30日的发布会上,爱康国宾华北区医疗管理及运营副总经理李秀池表示,张女士2023年的体检报告中清楚提示“双肾超声检查结论左肾错构瘤可能、右肾有钙化灶”,并就钙化灶提出了“定期复查肾脏超声和肾功能检查,必要时请专科诊治”的建议。若此证据属实,确实可以得出爱康国宾“没有漏诊或误诊”的结论。

其次要安抚消费者情绪,回应社会关切,爱康国宾就是在第二步上走偏的。试想,作为爱康国宾的顾客们,他们更希望听到的会是企业打算如何进一步提高体检套餐质量、如何提升体检结果的准确性、如何加强与广大消费者的沟通,而不是自顾自地一再否认。

具体来看,这场发布会的后期走偏,是因为踩了以下两个雷:

1、没有与公众站在同一立场

据报道,张黎刚的原话为:“当你指望说,一个几百块钱的体检能帮你什么病都查出来,而要查单一的病,多花几千几万块钱的时候,你认为这样的情况存在吗?至于这样的模糊的原因,就是因为我们公众对于体检与看病,没有明确的边界,导致公众对体检有很多误解。”

这段话背后隐含的意味是,公众对体检存在误解,所以才引发了对爱康国宾的讨伐。这显然与公众站位相背离。

2、观点不明确

客观上来说,张黎刚表达的内容没问题,但核心观点并不明确,所以容易引起争议。在进行危机公关时,对公众的每一句话都应该提纲挈领、简明扼要,语言组织应呈现出明确的观点,而避免用结构复杂的语言去展现。

同时也要看到,部分媒体针对此事的报道已经脱离了事件核心。爱康国宾体检事件的核心争议在于其向李女士出示的体检报告是否起到了重大疾病筛查的作用,爱康医生是否尽到了将病情告知李女士的义务。把这个事情的核心事实搞清楚,足以影响整个行业,从而回应公众真正关切。

目前,爱康国宾和李女士还处在各执一词的论证阶段,许多核心事实尚未得出准确定论。这时不能够把主要矛盾抛之不顾,而把舆论引导到“董事长说了什么”这个次要矛盾上来。流量至上的时代,舆论是一场风暴,形成时间快、破坏威力强。但如何引导舆论向正确的方向发展,还需要企业和媒体合力完成。