近年来,学术界开始重新关注居民部门资产层面的变化,并搭建存量—流量一致模型。其中,存量分析对应居民部门的资产负债表(主要看地产和存款),流量分析对应居民部门的现金流量表(主要看收入)。结合国家统计局和中国人民银行数据,截至2024年末,我国居民持有房地产资产规模约为220万亿元,居民存款约为150万亿元,居民年收入约为80万亿元。对于经济分析而言,存量资产的变化和流量的多寡同等重要。本文尝试在此基础上讨论居民存款转移(搬家)对货币政策的影响。

居民存款搬家的背景分析

(一)“钱在哪”的问题:居民存款越多,经济循环效率可能越低

传统货币研究通常关注“钱去哪”的问题,也就是传统债务周期的问题,即加杠杆的主体是哪个部门。而“钱在哪”的问题同样至关重要。在经济循环的过程中,若银行还在扩张资产、贷款仍在继续增加,钱不会从实体经济中减少,也不会消失,只是在居民、企业、政府、非银金融机构(以下简称“非银机构”)等部门之间转移。

资金留在不同部门,对宏观经济影响不一样。

一是资金留在居民部门。居民本质上是盈余部门,居民盈余越多,意味着居民投资消费行为越弱。当资金淤积在银行账户形成居民存款,可认为宏观经济流动性被冻结。

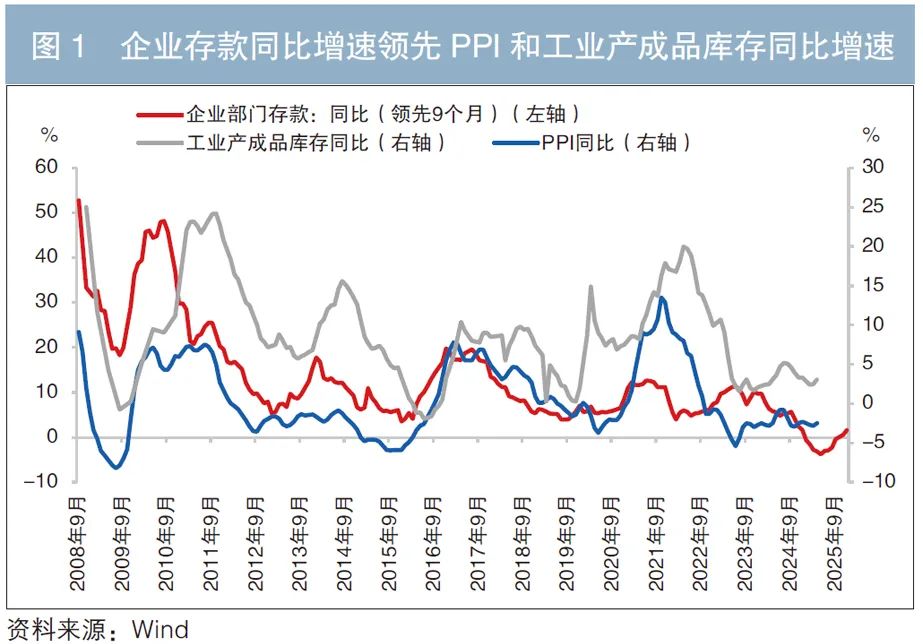

二是资金留在企业部门。企业作为生产部门,其生产补库行为将影响商品价格趋势。数据显示,企业存款同比增速大致领先工业品出厂价格指数(PPI)和工业产成品库存同比增速9个月左右(见图1)。

三是资金留在政府部门。政府行为决定财政对资金再分配的能力。

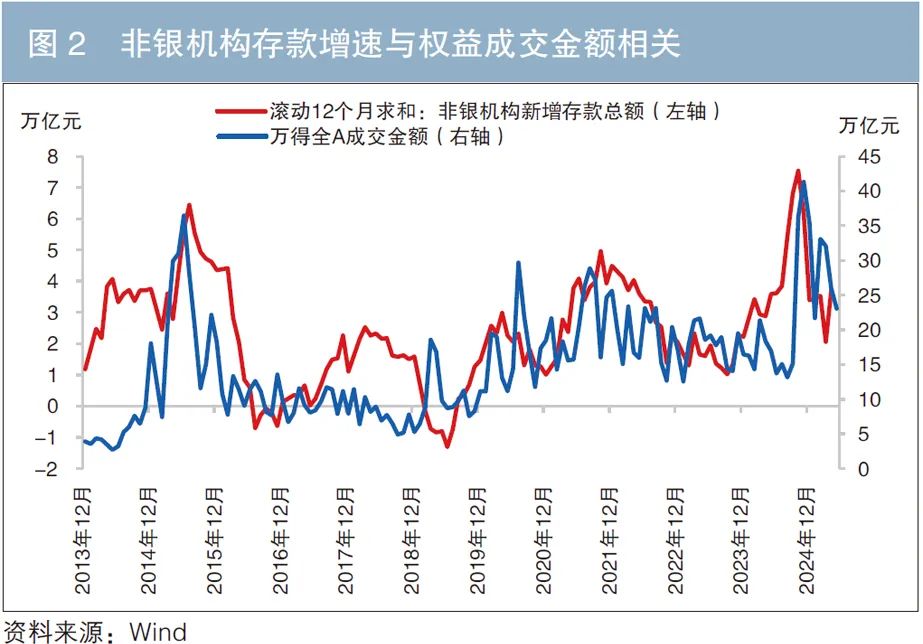

四是资金流向非银机构。非银机构运营决定资本市场欠配资金多寡。数据显示,非银机构新增存款总额与权益市场成交金额变动趋势一致(见图2)。

由此可见,居民存款越多,经济的循环效率可能越低。实体经济循环主要发生在企业和居民之间,企业向居民发放工资,居民用该收入投资消费,钱回流企业。因此企业和居民货币多寡的边际变化——企业、居民存款同比增速的剪刀差便是刻画经济循环的有效指标(见图3)。如果该指标回升,则意味着居民投资消费意愿较为旺盛(如2017年、2020—2021年),经济周期运行向上;但如果该指标回落,则意味着居民储蓄意愿增强(如2018年、2022—2023年),经济预期自然偏弱。在此过程中,政府部门和非银机构通过再分配和金融资源配置的方式,将居民的存款转化为企业部门的存款。

(二)居民预防性存款:规模及成因

1.居民预防性存款的规模

预防性存款是指居民超越基于历史平均值推算的正常流动性储备以外的存款。预计当前我国居民持有约29万亿元预防性存款,规模较大。推算过程如下:对于理性经济人来讲,存款存量占其支出的比例应该相对稳定。2010—2019年,居民存款年末存量与全年国内生产总值(GDP)比值的均值为78%,最高值为82%,2021年上升为87%。我国居民存款2024年末存量(约151万亿元)与全年GDP(约135万亿元)比值高达112%。按照正常比值为90%计算,对应居民正常存款规模约为122万亿元,超过此部分的预防性存款约为29万亿元。

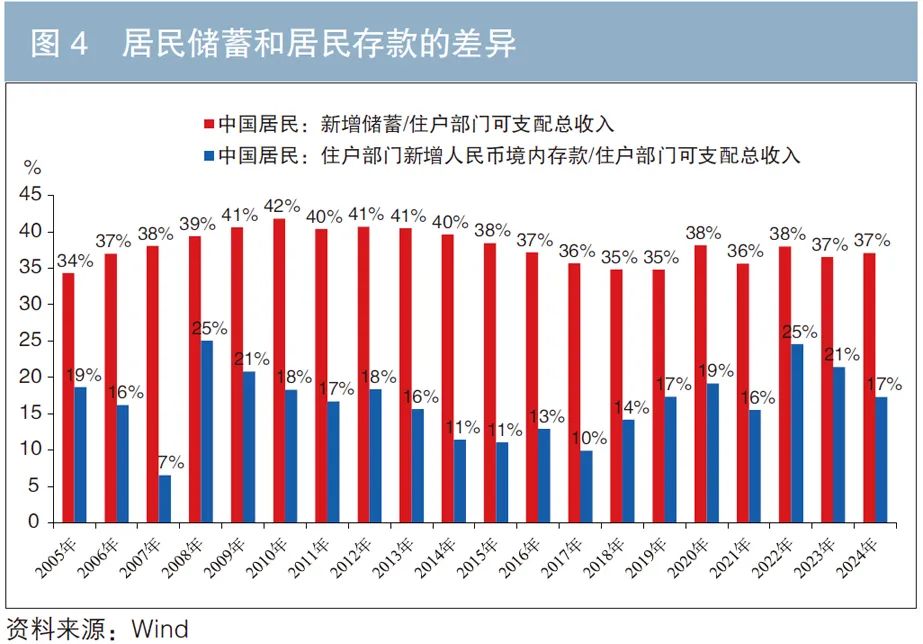

值得注意的是,居民预防性存款不等于居民拥有的超额储蓄。根据国家统计局定义,居民储蓄率=住户部门总储蓄/可支配收入,其中总储蓄=住户部门可支配收入-最终消费。而中国人民银行定义的存款仅指各类主体对银行的债权。因此,居民存款只是居民储蓄的组成部分之一。

2022—2024年,本文测算居民储蓄占收入比重约为36%,相较于2018—2019年(约为35%),相差不大。但从存款占收入比重来看,2022—2024年,我国居民存款和现金占收入比重约为21%,相较于2018—2019年(约为 16%),明显升高(见图4)。储蓄占收入的比重平稳,但是存款占收入的比重提升,说明当居民的预防性存款增加时,居民在资产配置上更加注重现金为王的策略。

2.居民预防性存款的成因

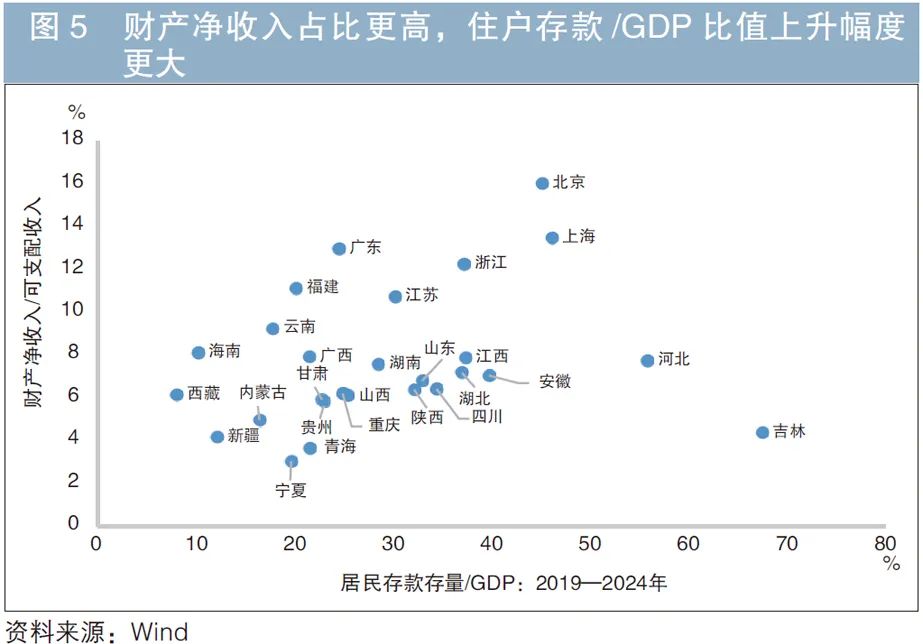

居民形成大量预防性存款或与近年来资产投资回报较低相关。资产价格的全面回落导致居民每个月形成的储蓄能配置的资产相对有限,这或许是居民在没有超额储蓄的背景下形成大量预防性存款的主因。相关数据也能验证这一观点,财产净收入1占比相对更高的省份,其居民存款/GDP比值上升的幅度可能相对更大(见图5)。

(三)居民预防性存款的发展趋势

1.预防性存款是否搬家

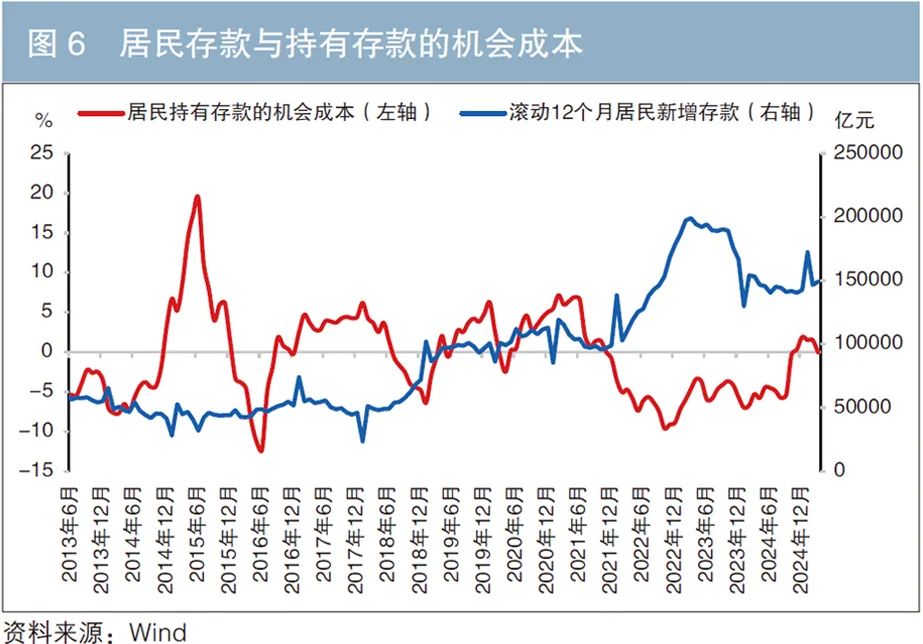

随着稳定房市股市的预期增强,居民预防性存款存在搬家的可能。居民持有预防性存款存在机会成本,这一机会成本可简化为居民投资回报与存款利率的利差。本文构建居民投资回报率为70大中城市二手房价指数、沪深300指数、中债综合指数、PPI同比增速的平均值。居民存款利率参照国有大行5年期整存整取利率。2025年居民持有存款的机会成本大概率上升:一方面楼市股市有稳定的趋势;另一方面在化债置换商业银行高收益资产背景下,商业银行净息差或有回落压力,为稳定息差,居民存款利率或将进一步下行。据测算,2022—2023年,居民持有预防性存款的机会成本约为-7.3%;截至2025年一季度末,这一机会成本上升至0左右(见图6)

2.预防性存款搬向哪里

考虑到居民消费倾向(1-居民储蓄/可支配收入)较疫情前变动幅度较小,且消费倾向受到长期人口结构、收入分配、养老保障等多重因素影响,目前居民存款难以大规模流向消费,大概率仍是作为资产配置。

储蓄视角下,居民存款搬家方向无非是固定资产投资(主要为买房)或金融资产投资。当下房地产市场的供给或不足以承接大量的居民存款搬家。房地产市场的景气程度需要区分一手房、二手房市场。如果一手房市场转好,则意味着居民存款向企业转移,有助于居民资产配置;但如果是二手房市场转好,这只是居民之间财富的交换。当下房地产的困境在于,2014—2021年住宅新开工面积高于商品房住宅期房销售面积,对应期房整体处于累库状态。而2022年以来,住宅新开工面积持续低于商品房住宅期房销售面积,对应期房处于去库状态。新房可以理解为房企的优质供给,在房企的优质供给越来越少的背景下,房地产市场的交易或更多活跃在二手房市场,而非一手房市场。在新房供给潜力受限、二手房交易可能为主导的市场结构下,居民存款通过购房途径(尤其是一手房)实现向企业部门转移的规模可能受限。在此背景下,金融资产投资可能成为吸收居民转移存款的一个重要方向。

居民存款搬家对货币政策影响分析

(一)居民存款搬家方向不同则影响不同

居民固定资产投资(买房)的过程是居民存款向企业转移。企业有钱可以带动企业的补库能力及商品价格,进一步带动实体经济改善。例如,房地产产业带动钢铁煤炭等上游行业,以及家居建材等下游行业,是国内经济运转的重要引擎。

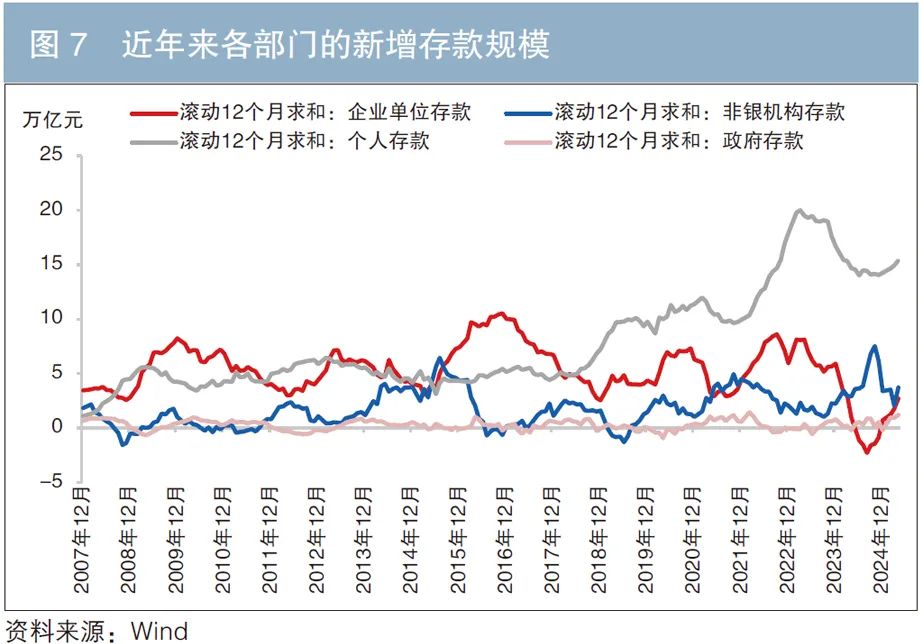

但居民金融投资则有所不同,居民的金融投资是将居民存款转化成非银机构存款。非银机构存款的多寡影响的是金融市场的交易行为,对实体经济的带动相对有限。事实上,从货币分布上来看,2024年我国出现了较为罕见的非银机构存款新增规模持续高于企业存款的状况,资金似乎存在“脱实向虚”的困境(见图7)。

(二)居民存款搬家或将影响货币政策

居民存款的新增规模或对货币政策产生影响。在居民存款积累形成预防性存款期间(见图8中蓝线回落),货币政策或将偏宽松;在居民存款搬家释放预防性存款期间(见图8中蓝线上升),且资金流向非银机构期间,货币政策或将偏紧。

1.居民存款积累期

在居民预防性存款积累期间,居民收入更多转化为居民预防性存款,更少转化为跨期消费投资。如果居民消费投资规模较小,企业的利润和融资规模势必减少,由此影响企业投资采买行为,进而拖累经济增速。在此情境下,为了稳定经济增速,央行投放货币的必要性增强。货币政策取向或将适度宽松,通过降低政策利率刺激贷款的方式带动企业融资,进而支撑实体经济,稳定金融资产价格(见图9)。

2.居民存款释放期

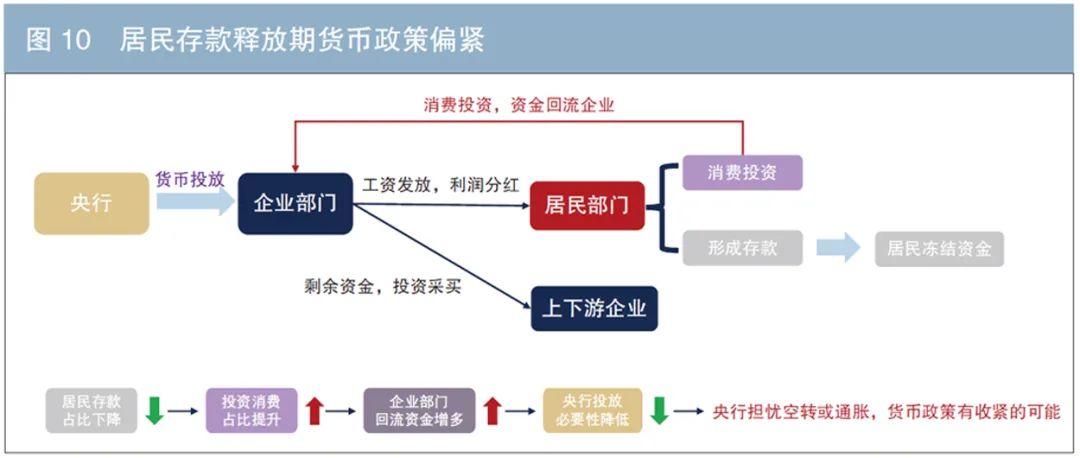

在居民预防性存款释放期间,居民收入更少转化为居民存款,更多转化为其跨期的消费投资。此时居民加大消费投资,企业的利润和融资规模自然增加,利润驱动下其投资采买行为的活跃度提升,经济增速加快,物价有上升的可能。在此情境下,通胀和防范空转成了央行短期的重要考量。特别是如果居民存款搬家的资金过度流向非银机构,则资金空转较为严重,容易积累系统性风险。此时货币政策或将趋紧,以此抑制金融空转带来的系统性风险(见图10)。

(三)近期货币政策观察

2024年下半年以来,随着居民存款开始搬家,货币政策已经相应进行了调整。银行间利率持续高于政策利率,货币政策似乎维持紧平衡态势。

货币政策展望及建议

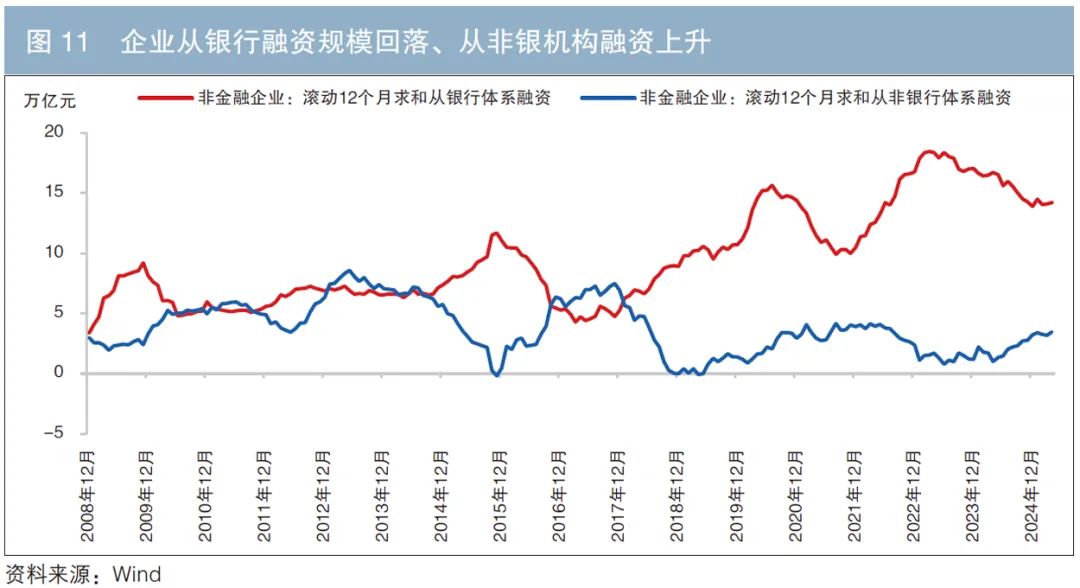

当居民存款大规模流向非银机构时,由于这部分资金可能滞留金融体系空转,此时货币政策有可能维持紧平衡。在此情形下,疏通直接融资渠道可能比纯扩大货币总量更重要。2024年全年,非金融企业从非银机构获得的融资3.2万亿元,同比增加2万亿元;从银行部门获得融资13.9万亿元,同比减少3.1万亿元(见图11),印证融资结构向直接融资转变的趋势。

综上,近年来,我国货币政策相对宽松的背景源自居民预防性存款的持续积累。2024年以来,随着稳定股市等预期的逐步确立,居民存款有望从积累转化为释放,货币政策宽松的必要性还需加强观察。值得注意的是,如果在经济循环偏弱的情况下居民存款快速搬家至非银机构,容易引起较高的资金空转与资产炒作风险。需高度关注金融机构存款的变化,以便及时掌握空转风险与资产价格异动风险,并适时调整货币政策。