基础研究占研发经费比重达11%的上海,在全国层面率先制定政策,进一步支持企业加强对基础研究的投入以强化企业科技创新主体地位。

8月4日,上海市公开了《上海市支持企业加强基础研究增强高质量发展新动能的若干措施》(下称《措施》),从三个方面共九条内容强化企业科技创新主体地位。根据《措施》,上海将进一步推进“探索者计划”,鼓励和引导有条件的企业等市场主体投入基础研究,并对具有较强科技创新实力、有较大基础研究投入的企业,每年按标准给予总额不超过1000万元的一次性财政补助。

“企业作为科技创新的主体和重要战略力量,要在以科技创新引领新质生产力发展、建设现代化产业体系过程中发挥更大作用,就不能仅仅关注成果应用,而是要参与基础研究、技术创新、成果转化的全过程,推动以企业为主导的产学研深度融合,进一步打通从科技强到企业强、产业强、经济强的通道。”上海市科委副主任屈炜在4日的《措施》通气会上表示。

他说,《措施》起草的由来,源自企业科技创新过程中反映的实际问题,致力于解决当前上海市存在的基础研究投入结构性问题,在制度层面提出鼓励引导的措施,为解决上海问题做出探索,“让听得见炮声的人参与决策”。

企业基础研究投入仍有提升空间

党的二十届三中全会提出“强化企业科技创新主体地位”,对企业参与科技活动有了更高要求。

去年10月公布的《2023年全国科技经费投入统计公报》显示,企业占全社会研究与试验发展(R&D)经费的比重为77.7%,比2022年提高0.1个百分点,创新主体地位进一步巩固。企业对R&D经费增长的贡献率达到79.4%,是拉动R&D经费增长的主要力量。虽然我国企业的研发投入经费逐年增长,但在基础研究方面还待加强。上述公报显示,高等学校和政府属研究机构是我国开展基础研究活动的主力军,2023年对基础研究经费增长的贡献率分别达到60.2%和31.6%。

《中国研发经费报告》系列撰写者、大连理工大学教授孙玉涛告诉第一财经记者,目前还有不少企业没有意识到基础研究投入的重要性,在他历年的研发经费研究报告中,从各执行主体经费来源看,企业仍聚焦试验发展,“现在企业基础研究投入还是不够,投入强度也有待加强”。

作为全国三大国际科创中心之一,上海2024年基础研究投入占全社会研发经费支出比重达11%左右,高于全国6.91%的平均水平,但相比国际水平,还有提升空间。

屈炜介绍,对标国际创新型城市,上海市基础研究水平仍有待提升,特别是企业支持基础研究、牵头组建创新联合体的能力依然较弱,创新能级有待进一步提升。《措施》以优化基础研究多元投入结构为目标,通过政府引导和服务保障,助力科技企业持续提升创新发展的深度和厚度,为增强国际科创中心科技创新策源功能和高端产业引领功能提供坚实支撑。

新一轮探索者计划

《措施》具体内容包括,支持企业参与基础研究决策咨询。提高市级科技计划项目专家库中企业专家的比例,对于面向产业发展的应用基础研究项目,更多采纳企业评价。支持企业与政府深入实施“探索者计划”。充分发挥政府引导作用,吸纳更多科技领军企业加入。

这里的“探索者计划”,始于2021年,主要目的是引导企业凝练技术难题背后的科学问题,并通过向社会发布项目指南,邀科研人员申报,立项后由企业与上海市科委共同出资、管理这些基础研究项目。目前,“探索者计划”合作企业已从最初的2家拓展到22家,覆盖了集成电路、生物医药、信息、航空、先进材料等多个领域。

就在同一天,《上海市基础研究“探索者计划”管理办法》也对外发布,进一步细化明确了“探索者计划”的定位目标、合作对象、实施方式等内容。

“探索者计划”的参与者之一——上海核工程研究设计院作为上海市科技服务业营收排名前三的企业,近三年基础研究投入占研发投入20%以上。

上海核工程研究设计院有限公司董事长颜岩告诉第一财经, 通过“探索者计划”,他们聚焦研发关键问题,并提出需求,由央地共同出资,引导本地优秀科研团队开展目标导向的基础研究,从而让基础研究更有“方向感”,让技术需求尽早实现落地。

他举例道,作为“国和一号”现代产业链联盟的技术牵头单位,上海核工院与成员单位一起建立了高效的成果转化机制,打通了“基础研究—技术开发—工程应用—产业升级”创新链、价值链。“这就是‘需求牵引、企业主导、协同攻关’这一模式有效促进了地方科研优势向服务国家战略的转化”。

曦智科技也是“探索者计划”的参与者,公司创始人兼首席执行官沈亦晨表示,他们在研究方向上会联合学校,研究探讨五年以后产品所需要的技术问题,“学校教科研的老师,比较愿意接受相对不是很成熟,但比较先进的一个技术和产品,并且基于这样的产品去做应用的开发,这块也是我们‘探索者计划’里比较重要的内容”。

全国国资首个基础研究公益基金会

基础研究投入大、周期长、风险高,曾让很多企业“望而却步”。从国际情况来看,支持基础研究的资金渠道来自政府、企业和社会等多个方面,更为多元。

“上海市的渠道来源相对单一,尤其是企业在投入和参与基础研究方面还有较大提升空间。”屈炜表示,希望能通过财政补助、经费配套、税收优惠等方面,强化基础研究保障,向企业“授之以鱼”。与此同时,也通过赋予企业更大的基础研究决策权、支持企业使用科学仪器设施共享服务、支持企业完善考核评价体系等举措,进一步向企业“授之以渔”,鼓励企业立足长远、心无旁骛投身创新创业,全力夯实高质量发展新动能的根基。

从《措施》的工具箱来看,除了上海市科委持续推进的“探索者计划”,上海市教委深化设立的“协调创新中心”、上海市国资委发起成立的“启源公益基金会”等,均对企业研发活动提供支持,各部门也正在强化政策统筹。

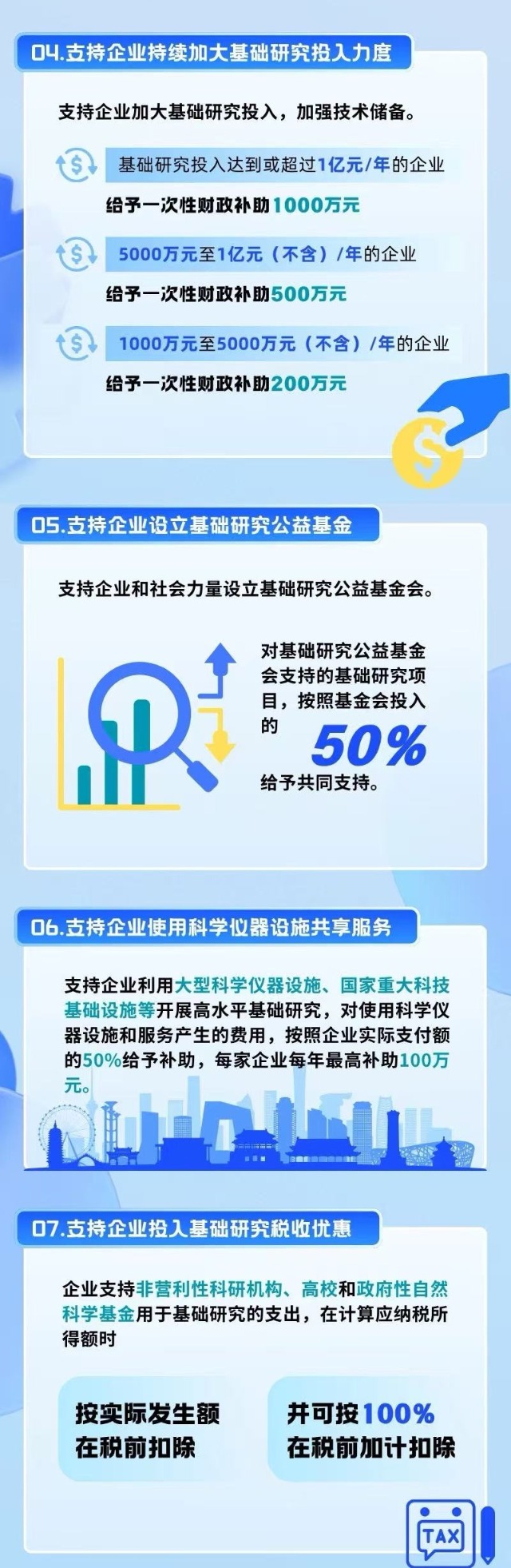

在着力引导和支持企业加大基础研究投入方面,《措施》提出,支持企业持续提升基础研究投入力度,对具有较强科技创新实力、有较大基础研究投入的企业,根据每年企业基础研究的投入情况,按标准给予相应额度的一次性财政补助,最高每年1000万元。此外,《措施》支持企业设立或捐赠基础研究公益基金,对企业、社会力量设立的基础研究公益基金会在沪支持的基础研究项目,按照基金会投入的50%给予共同支持。

(图片来源:上海市科委)

对于《措施》中提到的公益基金会,上海市国有资产监督委员会副主任陈东对第一财经介绍,为引导企业提升科技创新0-1阶段布局、孵化能力,打破基础研究与产业应用隔阂,加强前沿技术、高风险项目多路径探索,加大交叉融合和颠覆性技术供给,他们筹建了上海启源国资创新策源公益基金会。

作为全国国资首个基础研究公益基金会,由上海市国资委作为业务主管单位,16家市属国企共同捐赠发起。7月30日,基金会正式成立。基金会通过产学研联动、跨资源整合、揭榜挂帅等方式,聚焦四方面重点,紧盯国家战略需求和上海三大先导产业;聚焦量子科技、可控核聚变、脑科学等前沿基础学科、交叉融合领域;连接创新场景、孵化器、产业基金等各类资源;重点支持最具创新活力的青年人才。

“在这次基金会成立大会上,我们对外发布第一批20个上海国资国企基础研究‘揭榜挂帅’需求清单,这些需求均是企业在未来科技布局和研发活动中面临的实际问题,对于成功揭榜的项目,基金会将按程序评审后,择优予以捐赠支持,同时在后续的成果转化、投资孵化方面,也将加强与系统企业的联动对接。”陈东表示。

除了资金的支持,校企联手解决基础研究问题,也是本次《措施》的重点。

上海市教育委员会副主任赵震对记者介绍,每年上海高校科技经费投入中有近20%源于企业投入,校企已联合共建了近千个联合研究平台,其中有不少就是支持校企科研团队联合开展基础研究,“上海市教委一直非常重视校企产学研合作,持续在推进校企联合创新计划”。

“前期,聚焦商用发动机、重型燃机等关键领域,协同龙头企业实施联合创新计划,这个模式的典型特征是一家企业对多所高校,由企业围绕研发技术路线图,提出3~5年可持续发展的研究任务,对研究任务细分后,负责组织校企联合创新中心协同实施,并对项目进行全过程管理,当高校研发的技术成熟度达到一定程度后将转入企业的研发产线中进行后续研发。”赵震表示,近期正谋划新一轮校企联合创新计划,这一轮计划将更加聚焦上海重点产业和未来产业发展、更加聚焦应用导向的基础研究、更加强调政企校多方共同投入。