由于强制赎回频频“扫货”,可转债的存量规模也越来越少。

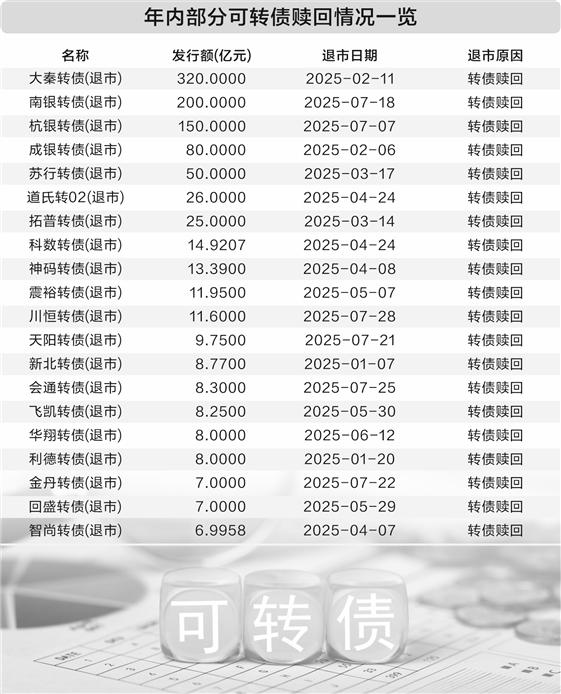

Wind数据显示,截至8月5日,年内已有71只可转债从交易所退市,其中51只的退市原因是赎回。受此影响,年内可转债总存量规模下降805.64亿元至6530.58亿元。

有分析人士认为,权益市场回暖叠加新增融资成本下行,加速了可转债的强赎退市。在新上市资源有限的背景下,可转债市场供不应求的局面或持续加剧。

强赎加速存量变少

8月5日,齐鲁银行发布关于实施“齐鲁转债”赎回暨摘牌的第十七次提示性公告,8月13日为“齐鲁转债”最后一个转股日。本次提前赎回完成后,“齐鲁转债”将自2025年8月14日起在上海证券交易所摘牌。投资者所持“齐鲁转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按5.00元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以人民币100.7068元/张的价格被强制赎回。

可转债兼具债券和股票的特点,但发行规则与股、债有较大区别。为了推动投资者转股,一般情况下,可转债会设置强制赎回条款。在转股期内,当满足特定条件时,发行方有权按约定价格赎回未转股的可转债。

今年以来,可转债投资者目睹了太多的强赎。Wind数据显示,截至8月5日,年内已有71只可转债从交易所退市,其中51只的退市原因就是赎回。

“今年权益市场震荡上行,尤其是小微盘股不断创下新高,带动转债市场触发强赎条件的转债数量明显增加。”东方金诚研究发展部分析师翟恬甜对证券时报记者表示,与此同时,近年来转债市场“老龄化”问题进一步显现——触发强赎条件的转债平均剩余期限不断缩短。考虑到后续促转股时间有限,触发强赎后发行人选择强赎方式退出的意愿整体提升。

中证鹏元研究发展部研发高级董事、资深研究员史晓姗则认为,发行人财务成本降低也是重要因素。在再融资环境收紧的背景下,上市公司通过强赎将债务转为股权,可降低财务成本并改善资产负债结构,为未来融资预留空间。

由于大量可转债赎回,年内可转债总存量规模已降至6530.58亿元,下降了805.64亿元。

供给增量有限

在存量可转债摘牌不断增多的情况下,新发可转债的增量却非常有限。

Wind数据显示,年内上市的新发可转债仅26只,合计发行规模405.79亿元。这一数据虽然较2024年有所提升,但是和2022年等高峰期年份相比仍有较大差距。

“上市公司的发行意愿,是制约可转债市场规模的主要因素。”国金资管固定收益投资部助理总经理崔婧表示,受前期市场低迷的影响,企业业务拓展有限,资金需求较低。

史晓姗则表示,除了融资意愿,当前政策、市场环境等也导致可转债新增规模有限。

2023年,证监会发布“再融资新规”。随后,沪深交易所发布了优化再融资的具体措施,对上市公司再融资提出了更加严格的要求。比如,限制破发、破净情形上市公司再融资,把控连续亏损企业融资间隔期等。“再融资新规”发布之后,可转债市场发行节奏大幅放缓,2024年仅发行42只可转债,规模387.6亿元,同比下降约70%。

此外,2024年上半年权益市场下行,跌破面值的可转债数量大幅增长,虽然“9·24”新政后权益市场回暖,但可转债的投资逻辑已发生改变,投资者对低资质可转债的避险情绪升温,令部分公司难以发行可转债。

“按可转债发行节奏来看,从受理到上市委通过仍需252天,上市委通过至同意注册也需57天,因此下半年同意注册和上市委通过的可转债规模预计小于200亿元。同时,年内仍有超400亿元可转债将到期,考虑到当前具备强赎条件的可转债数量较多,预计年内可转债余额持续下降的趋势依然难改。”崔婧表示。

稀缺性有望维持

从市场现实来看,可转债的需求仍然维持高位。

多位机构人士向证券时报记者表示,青睐“固收+”产品的机构资金仍然把可转债当作一个重要的交易品种。

“可转债整体的可替代性较低。无论是公募REITs,还是高股息的红利股,都不可能像可转债一样在风险和收益之间取得比较好的平衡。”上海一家机构的自营人士对证券时报记者表示。

不过,随着可转债市场存量减少,投资者也得面对强赎等事件带来的新考验。

翟恬甜认为,可转债因强赎而退出的数量和比例明显提升,一方面会令投资者更加谨慎地规避强赎风险;另一方面存量可转债加速退出也将压缩投资者的择券空间,放大高切低的交易需求,这将进一步提升可转债市场的整体流动性。

与此同时,随着可转债市场强赎风险的上升和择券空间的压缩,投资者择券与择时止盈的难度也随之上升,这也将增强部分投资者通过转债ETF被动配置转债资产的动力,进而带动可转债市场的流动性进一步提升。

“当前市场环境下,‘固收+’策略对于可转债的配置需求较大。不过,可转债市场的存量规模却在缓慢下降,在此背景下,转债溢价率或维持高位运行。”崔婧说。