夏日炎炎,在苏州太仓的一家制冰厂,9台制冰机接连不断地工作,每天能够生产出45吨食用冰块。这些冰块被冷链车运输到长三角各地,进入便利店、奶茶店、酒吧、餐厅,成为夏季解暑的选择。

每年的6—9月,都是制冰厂最忙碌的时候,直到人们喝完“秋天的第一杯奶茶”,制冰厂的订单才开始慢慢减少。“现在几乎每天都供不应求。”制冰厂老板把10吨左右的冰块装上冷链车,对记者如是说。尽管卖冰块的生意如此火热,与之相伴的却是成本的提高、行业的内卷,以及来自农夫山泉等食品饮料大厂加入战局带来的激烈竞争。这几年,食用冰市场到底发展得如何?卖冰块真的是门好生意吗?

制冰厂迎来新风口

将饮用水凝固而成的、约160g的小冰块封装进塑料杯中,却能够卖出3—5元的高价。今年夏天,小小的冰杯占据着各大便利店冰柜中的“C位”,成了不折不扣的明星产品。

《2025中国都市消费行为白皮书》显示,冰杯品类的销量已连续两年保持300%以上增速,一线城市人均年消费达48杯。《即时零售冰品冰饮消费趋势白皮书》预测,到2026年,中国冰品与冰饮即时零售市场规模将突破630亿元。

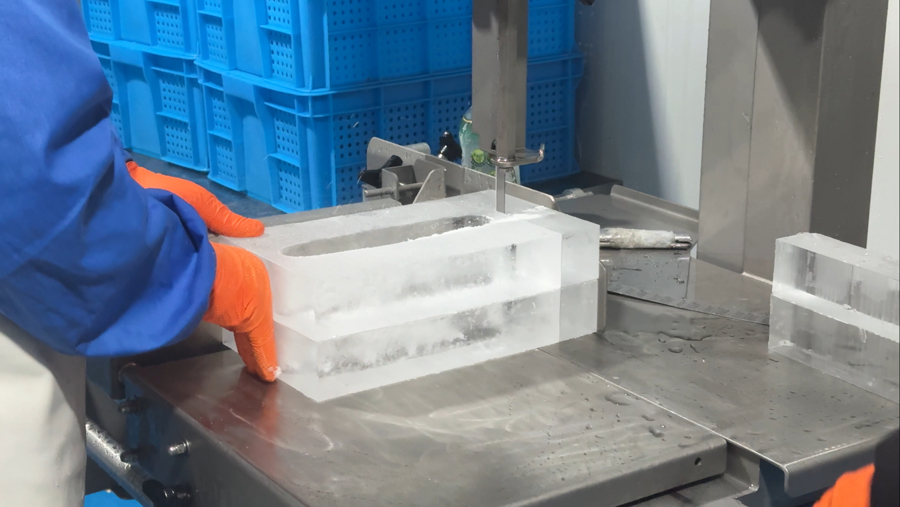

工人在切割冰块,于量摄

因此,众多传统制冰厂也开始纷纷瞄准了这个新风口。

苏州冰之语食品科技有限公司的负责人徐亮告诉记者,今年,他的工厂新增加了一条冰杯生产线。此前,该工厂主营业务一直是5公斤的袋装食用冰和高透明无气泡、融化慢的酒吧冰球。之所以开始做冰杯生意,也是因为看好这个市场。

“在日本,冰杯的年销量能达到25亿杯,但我们国内冰杯年销量目前才2亿杯左右。在经历用户培育以后,国内冰杯销售的增长一定是可观的。”徐亮表示。

据上海寒江雪食品有限公司销售总监宫成观察,冰杯的火热在前年略有苗头,去年上半年才真正爆发。“原因主要有两点,一是‘即时零售’作为一种新兴业态的蓬勃发展,二是自己用冰杯调制饮品能够充分满足年轻人的社交属性。”宫成说。

冰杯的品类也在逐渐丰富。“不少食用冰企业选择将制冰工厂落地在长三角区域:一是物流优势;二是为了能够了解第一手信息,及时做市场调整。”宫成补充道。毕竟,行业变化特别快,而消费市场则集中在上海、杭州等一线城市。去年还仅仅是流行最普通的冰杯,今年水果冰杯就已经十分受欢迎,香橙柠檬冰杯更是成为上海市场当之无愧的顶流,冰杯中放上一片柠檬、一片香橙、一片金橘,零售价能够达到9.9元一杯。

“最近一个客户找我们工厂订了2000箱香橙柠檬冰杯,有4—5万杯,要投放在上海市场。”宫成说。还有不少客户向他咨询,是否可以把茶饮、盐汽水等冻成冰块,希望研发更多新产品。但宫成表示,这样的特殊需求很难做到量产,成本会大幅度上升。

对于制冰厂来说,冰杯产品本身的利润并不高,重点在于薄利多销。据了解,冰杯产品的生产制造和包材成本在0.6—0.7元一杯,批发价格在1元出头,再扣除人工和运输成本,利润大约在0.1元。“我们工厂目前50万杯起订,不然很难盈利。”徐亮说。

这几年,制冰厂用工成本也在上升。另一方面,尽管制冰机已经实现国产化,但冰杯封口机等机器在生产效率上与日韩还有一定差距,限制了一部分产能。

大厂来了,洗牌在即

2004年,徐亮第一次涉足食用冰生意。那时候,国内食用冰市场刚刚兴起。销路倒好找,连锁餐饮品牌和新兴的奶茶品牌对食用冰需求都很大,5公斤装的食用冰,批发价在每吨1000元左右,一个夏天,徐亮靠卖冰块就能赚上数万元。

随着生意越做越大,2018年,徐亮在苏州太仓租赁了一个700平方米的厂房,想要扩大生产,但他渐渐发现,生意没有当年那么好做了。

制冰厂冷库,于量摄

对于制冰厂来说,大约2吨自来水能净化出约1.5吨纯净水,再冻出约1.2吨食用冰块。水的成本并不高,真正昂贵的是包装、仓储和冷链运输成本。

如今,客户对包装的要求变高,5公斤袋装冰需要3—4包打成一箱。为了令食用冰品相更加精美,有的制冰厂甚至将酒吧冰单球单独包装一袋,赠送冰托,不仅如此,不少制冰厂还愿意主动提供物流配送。“以前是客户来厂里自提,现在是我们给他送到‘家门口’。”徐亮解释。

卖冰块生意火了,入局者也变多了。

7月初,山姆会员店上架的“农夫山泉纯透食用冰”冲上了热搜。这款2公斤装的食用冰售价达到了22.8元,着实算不上便宜,却依然受到了大量消费者的追捧。

越来越多的食品饮料大厂开始跻身食用冰市场。

“对农夫山泉这样的大厂来说,做食用冰生意无非就是多加一条生产线,成本和风险都不高。”徐亮说。同时,农夫山泉食用冰产品还能够放大其天然水源地优势,对品牌塑造产生良好的影响。为了更好地铺货,在部分零售渠道,农夫山泉走起了“搭售”策略,比如顾客在便利店中购农夫山泉旗下果汁、茶饮、咖啡等产品多加1元便可以换购农夫山泉冰杯。

“品牌和渠道我们都比不过人家。”一位传统制冰行业业内人士向记者透露,自己最近有不少客户流失,转投大厂拿货。一些大厂本身有雪糕线,在冷链运输上有显著优势,能够大大节约物流成本。

传统制冰厂的辉煌似乎一去不复返。在徐亮办公室的白板上,粗粗写着和长三角其他制冰厂合作的打算。“我在推动长三角中型制冰厂的抱团、联合,大家可以互相调货,节省一些运费。”他判断,食用冰行业即将迎来一次洗牌,“最终保留几家头部企业,小企业很可能面临淘汰”。