在世界人工智能大会(WAIC)迎来人形机器人最大规模的集体亮相后,上海再发新政,为具身智能产业发展“加把火”。

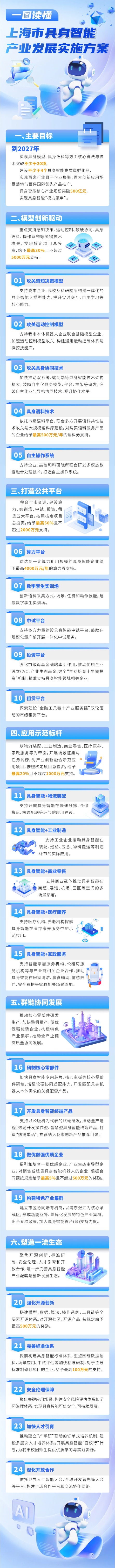

8月6日公布的《上海市具身智能产业发展实施方案》(下称《方案》)提出,到2027年,实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项;建设不少于4个具身智能高质量孵化器,实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广,具身智能核心产业规模突破500亿元。

实现上述“3个100”“500亿核心产业规模”等目标,上海有哪些底气?

布局从“大脑”到“手”

具身智能是将人工智能融入机器人等物理实体,赋予其像人一样感知、学习及与环境动态交互能力的技术范式。其核心特征在于智能与物理实体的结合,通过物理身体与环境的交互,使人工智能获得理解因果、发展常识的能力。

《方案》从“大脑”到“手”都做了具体布局。

在“大脑”层面,坚持模型驱动,强化智脑赋能,加快构建具身智能全链条技术自主创新体系,重点支持感知决策、运动控制、具身语料、操作系统等关键技术攻关,按照核定项目总投资,给予最高30%且不超过5000万元支持。支持高校及科研院所构建一体化的具身智能大模型能力。

上海市经信委解读《方案》称,具身智能产业发展需要通过统筹布局,群链协同,构建完整产业链,形成产业聚集。具体在以下几个方面推动产业能力提升:推动核心零部件研制、打造热销终端产品、招引一批优质企业、构建产业集群。

例如,人形机器人需要规模化量产,需要提升精密的电机、减速器、行星滚珠丝杠、灵巧手、传感器等等关键零部件的产业能力,加快自主研发的算力芯片,核心主板研发和性能提升。

在产业生态建设方面,聚焦“五大公共服务平台”打造和开源体系、标准法规、人才培养等生态塑造。五大公共服务平台分别是算力、数字孪生实训、中试、投资、租赁平台,对产业创新服务平台建设项目,给予最高50%且不超过2000万元支持。

2025WAIC 金叶子/摄

应用场景落地也是《方案》的一个重点,上海将以物流装配、工业制造、商业零售、医疗康养、家政服务等领域为牵引,开展场景征集与任务揭榜,探索具身智能应用新业态,对产业创新融合示范应用项目,按照核定项目总投资,给予最高20%且不超过1000万元支持。

有关今年WAIC上人形机器人大规模集中亮相,国地中心首席科学家江磊告诉第一财经,虽然今年这些人形机器人还是简单分拣物料,但它背后的技术原理与一年前两年前完全不同。“过去是以小模型驱动的技术,现在我们换成以规模化数据集然后计算智能驱动,今年我们的机器人已经能够完成厘米级的作业了。虽然还进不了工厂,但是能给无人超市售货。接下去,数据收集的过程一旦打通,就要深化高精度的传感器。”

人形机器人集结背后

在刚闭幕的2025WAIC上,国内人形机器人有史以来最大规模集体亮相。

国家地方共建人形机器人创新中心(下称“国地中心”)、上海智元机器人、北京人形机器人创新中心、北京银河通用机器人、宇树、傅利叶等多家企业、机构展出了各自的亮点产品,并进行各类技能的互动和展示。

上述多个产品为上海本土企业研发。此外,在具身智能领域率先布局的上海也诞生了全球首个规模破百万量级的异构机器人数据集、全球首个百万真机数据集开源项目AgiBot World、国内首家实现千台以上通用具身机器人量产的企业等。

作为机器人从专用到通用场景的升级,机器人产业基础是具身智能快速发展的关键因素。

作为一个重要衡量指标,规上工业企业机器人密度反映出一个国家或地区的自动化生产程度。上海除了拥有领先的机器人密度,在企业层面,国际工业机器人“四大家族”(发那科、ABB、安川和库卡)均在上海有所布局。本土机器人领先企业新时达、节卡、新松等也在上海扩大产业布局。

前不久刚在上海发布三款全新机器人系列的ABB,把全球最大的机器人工厂放在了上海。

ABB集团高级副总裁、机器人中国区总裁韩晨告诉第一财经,过去10来年,中国工业机器人在全球市场的占比达到了53%,随着中国在工业机器人的市场份额越来越高,在设计产品的时候自然而然会考虑中国市场因素,下一步他们要做到中国优先。“目前大概能够达到全球95%的产品在中国生产,在中国销售的产品90%都可以由上海超级工厂生产。”

他提到的ABB上海超级工厂于2022年12月投产,投资1.5亿美元。“今年中国国内供应商的比例会达到80%左右,基本上可以在中国供应链内实现闭环。”韩晨说。

产业集聚

作为全国具身智能发展领先区域,浦东新区已吸引集聚了智元、傅利叶、开普勒等具身智能产业链企业70多家。

根据《方案》,将建立市区协同培育机制,以浦东张江为核心承载区,加速具身智能全产业链布局,协同具身智能相关重点区域,形成功能互补、差异化发展的特色产业集群。出台专项政策,加大具身智能首台(套)支持力度。

WAIC开幕前夕把国际总部落到张江模力社区的联汇科技(Om AI),近日发布全球首个万物具身智能体平台OmAgent,并在WAIC闭幕式上作为浦东新区重点企业代表入选上海市人工智能市级重点项目签约名单。

联汇科技CEO兼首席科学家赵天成告诉第一财经,虽然当初是在杭州创业,但公司发展到一定阶段后也需要更高的产业集聚度。“浦东也是人形机器人的产业高地,产业集聚度会更高,特别是一些国家级的部署都在这儿。”

在他看来,把国际总部落到浦东也能更好地整合国内外研发资源、推动技术攻关与产业落地。

同处于浦东的国地中心,是全国首个国家级人形机器人制造业创新中心。就在今年的WAIC上,国地中心青龙人形机器人产品矩阵全体亮相,涵盖双足人形机器人与轮臂人形机器人两大技术路线。同时,国地中心、上海人工智能实验室、百度智能云、华为云等七家核心单位签署合作协议,共同构建人形机器人“训练场”合作生态,让“训练场”模式向全国拓展。

上述这个“训练场”是指今年1月由国地中心牵头的全国首个异构人形机器人训练场,智元和傅利叶等企业都参与其中。

江磊对记者介绍,“训练场”其实就是一个数据生产的工厂,未来能产生更多数据提供给具身智能大模型的企业去使用,来帮助行业加速发展。今年国地中心自己的“训练场”会完成高质量实体数据集,成为国际上最大的一个数据聚集地。同时他们还联合了企业和省市一级的创新中心联合打造出将近2500万条的数据来发展更智能的大模型。

图片来源:上海经信委