又一公募宣布大手笔自购。8月10日,南方基金表示,拟以不少于2.3亿元固有资金于近期陆续投资旗下权益基金,并承诺持有1年以上,这也是年内第二家单轮自购超亿元的公募。近期,公募“自购潮”再起,除南方基金外,工银瑞信基金、方正富邦基金、华商基金等均有类似自购操作。拉长时间至年初以来,公募自购火热,其中建信基金拟自购金额也超过了1亿元。有业内人士表示,公募基金自购,既能通过利益绑定机制增强投资者信任,更向市场清晰传递出对中国资本市场的坚定信心。未来,公募接连自购权益类基金将成为趋势,形成规模化效应。

南方基金拟出手2.3亿元自购

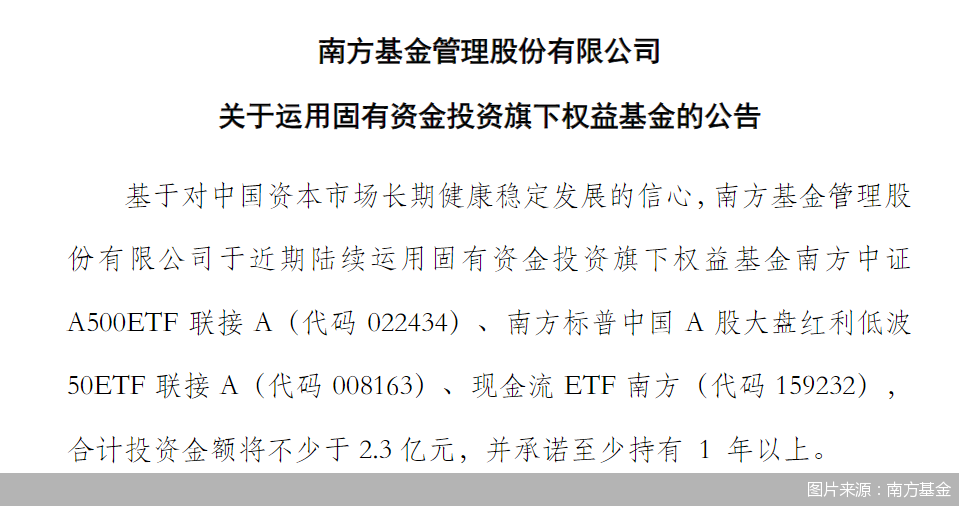

8月10日,南方基金发布公告表示,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,南方基金于近期陆续运用固有资金投资旗下权益基金南方中证A500ETF联接A、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A、现金流ETF南方,合计投资金额将不少于2.3亿元,并承诺持有1年以上。

据了解,南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A、南方中证A500ETF联接A分别成立于2020年1月、2024年11月,截至2025年二季度末规模分别达81.37亿元、41.8亿元。而在2025年4月成立的现金流ETF南方规模则为5.34亿元。从业绩表现看,3只产品在年内均取得正收益,收益率依次为3.78%、6.78%、11.46%。

中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英指出,南方基金出资2.3亿元自购在行业内或属于标杆性的举动。一般看来,公募自购金额较多在千万元级别,相比之下,南方基金自购金额较大,显示了其对旗下权益类基金的信心。

在南方基金看来,中国经济的强大活力与韧性,是支撑资本市场长期向好的基石。同时,我国超大规模的市场、完整的产业链体系以及丰富的人才资源,共同构筑起中国经济强大的增长韧性和可持续竞争优势,为资本市场提供了坚实的基本面支撑。从估值角度看,中国股市当前的投资性价比优势尤为突出。综合来看,中国股市处于全球市场的“估值洼地”,为长期投资者提供了布局良机。

值得注意的是,近期,多家公募接连宣布自购。8月8日,工银瑞信基金宣布公司、高管、拟任基金经理将以不低于1000万元认购工银瑞信臻选回报混合。8月7日,泰康基金也公布已于8月5日运用固有资金155万元申购旗下泰康港股通中证香港银行投资指数型发起C。

下半年来,还有方正富邦基金、华商基金、大成基金宣布利用公司固有资金自购旗下权益产品。若拉长时间至年初以来,据记者不完全统计,共计有兴华基金、交银施罗德基金、宏利基金等20余家公募宣布自购,多数产品为主动权益类基金,单次自购金额较多集中在155万—5400万元间。

值得注意的是,除南方基金大手笔自购外,建信基金年内自购金额也超1亿元。具体来看,建信基金在4月发布公告表示,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,拟运用固有资金不少于1.8亿元投资旗下权益类公募产品。另外,公司自2024年四季度至2025年一季度已陆续运用固有资金1.73亿元投资旗下权益类公募产品,自购资金持有周期均不少于一年。

接连自购有望形成规模化效应

整体来看,Wind数据显示,截至8月11日,今年以来公募机构自购主动权益类基金的净申购金额达15.79亿元。原因方面,多家公募指出,自购旗下主动权益类基金是基于对中国资本市场高质量发展和公司投资管理能力的信心,除自购存量产品外,伴随新型浮动费率基金相继发行成立,多家公募也拿出“真金白银”组团自购。

有业内人士表示,作为资本市场的重要参与力量,公募基金以固有资金参与自购,既能通过利益绑定机制增强投资者信任,更向市场清晰传递出对中国资本市场的坚定信心。

王红英认为,公募基金组团自购权益类基金,显示出基金经理、基金公司对自身产品的信心。另一方面也与相关政策的引导有关。

正如上述观点所言,回顾1月23日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况。中国证监会主席吴清表示,引导基金公司将每年利润的一定比例自购旗下权益类基金。5月7日,《推动公募基金高质量发展行动方案》出炉,强调对于公募的长周期考核。将自购旗下权益类基金规模等指标的加分幅度在现有基础上提升50%。

王红英展望道,在上述监管背景下,未来公募接连自购权益类基金将成为趋势,有望形成规模化效应,促使整个市场结构愈加稳定。