10.54万亿元,这是2024年我国海洋经济的总规模。

下一个10万亿元还会远吗?根据自然资源部近日发布数据,初步核算,上半年海洋生产总值5.1万亿元,目标完成过半;同比增长5.8%,比国内生产总值增速高出0.5个百分点。

从发展前景的角度出发,海洋经济的爆发期其实才刚刚开始。不久前举行的中央财经委员会第六次会议提出,“推动海洋经济高质量发展”,强调加强顶层设计、加大政策支持;加强海湾经济发展规划研究。

据统计,在我国长达3.2万公里的海岸线上,面积大于10平方千米的海湾有150多个。发展海湾经济,全国多地正在进行新的探索尝试。在第三届深圳产业科技创新论坛现场,不少专家提出,规划建设大湾区全球海洋城市群。

一直以来,全球海洋中心城市被认为是海洋经济的塔尖城市。自2017年以来,已有深圳、上海、广州、天津、宁波、舟山、大连、厦门、青岛等多座城市相继提出这一目标。但单一的海洋中心城市经济总量毕竟有限,整合周边海洋城市,才能创造更大的可能。

“抱团”发展的,不只是大湾区。在此之前,山东、浙江等沿海大省均有所布局。

争相“抱团”

“海洋城市群是以港口群为纽带,以海洋经济为核心,通过多城市协同形成的城市集群。基本要素包括,分工协作的港口群、全链条的海洋产业链、全联通的海洋朋友圈。”

根据论坛现场发布的由上海交通大学安泰经管学院、深圳行业研究院联合编撰的相关报告,全球约60%的经济总量集中于港口海湾及其毗邻区域,75%的大城市和70%的工业资本分布在海岸带100公里范围内。

以“旧金山湾区”“东京湾区”“粤港澳大湾区”等为代表的海洋城市群,在其核心城市的引领带动下,已成为全球经济版图的重要组成部分,并在科技创新、产业发展、航运贸易、国际合作等方面位于世界领先地位。

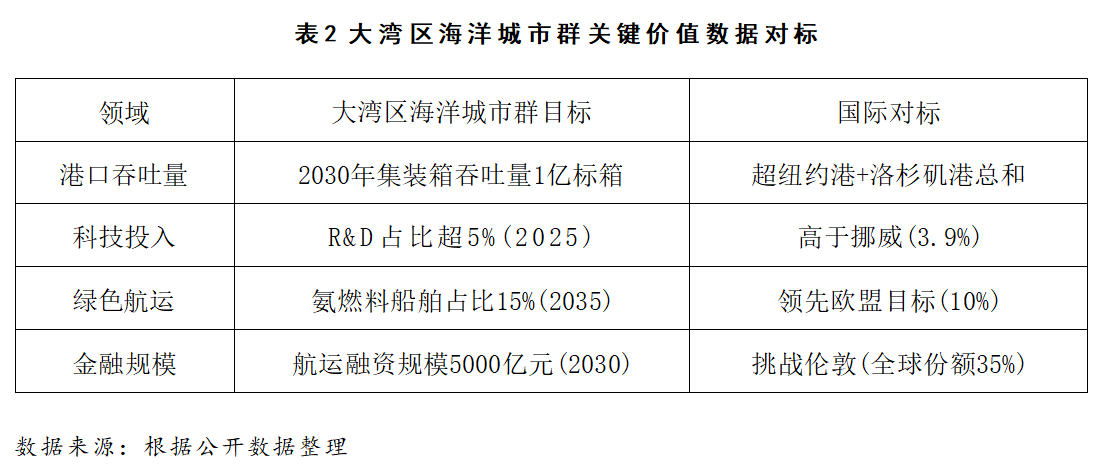

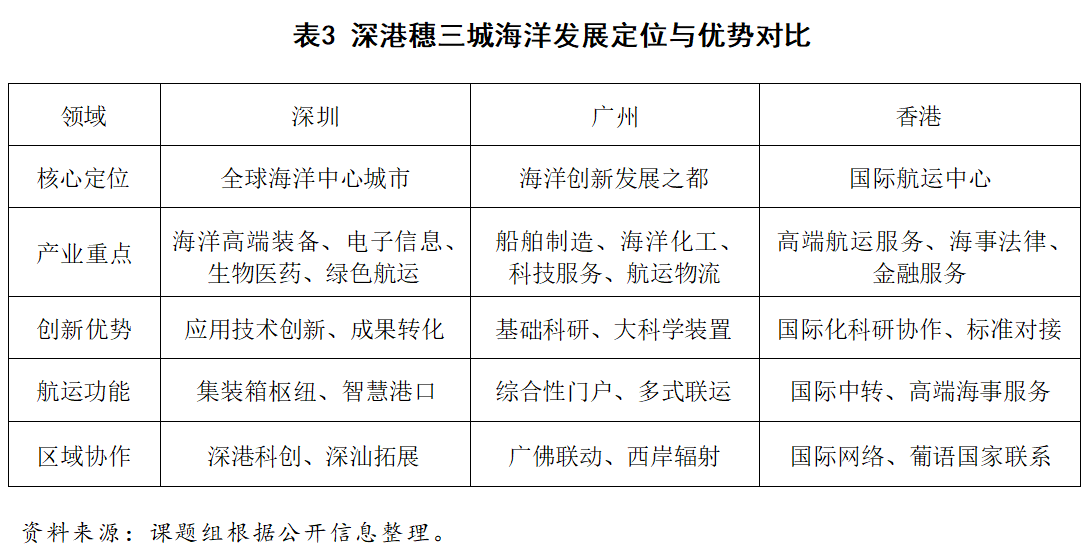

论坛现场,专家详细拆解了大湾区海洋城市群的抱团模式,即通过香港、深圳、广州三座中心城市构成的“黄金三角”,形成全球独特的多中心协同发展格局:

香港依托维多利亚港与北部都会区,打造国际航运金融中心、海事法律仲裁枢纽及离岸贸易总部基地,辐射东南亚航线并对接国际标准;

深圳以前海、海洋新城和大鹏湾为载体,建设海洋科技研发中试基地、智能装备总装中心及LNG加注枢纽,成为衔接香港高端服务与珠西先进制造的产业化桥梁;

广州以南沙港和龙穴岛为核心,布局冷泉大科学装置等基础科研平台、江海联运枢纽及汽车滚装母港,联动珠江西岸装备制造带激活内陆腹地市场。

更重要的是,三地直线距离均不足100公里,通过深中通道、广深港高铁实现“1小时产业闭环”,使海洋科技研发—高端装备制造—国际航运服务的响应速度较单核城市提升50%,显著提高了资源配置效率与全球竞争力。

事实上,“抱团”发展的想法并非大湾区独有。不久前,《青岛日报》理论周刊刊登了一篇名为“国际海洋城市群发展对青岛引领型现代海洋城市建设的启示”的文章,探究青岛建设引领型现代海洋城市的发展路径;此次报告中也提到,以青岛为中心的海洋城市群所构建的全产业链,即青岛聚焦海洋前沿技术研发,烟台承接海工装备制造,威海发展“海上粮仓”。

更早的是浙江,2023年便提出“推动宁波舟山共建海洋中心城市”。彼时多座沿海强市已经提出建设海洋中心城市。与这些城市相比,宁波、舟山各有特色和优势,但在港口支撑发展、临港产业能级、科技创新实力等方面显然还有差距。

推动共建,两地已签订《宁波市舟山市打造海洋中心城市共推高质量一体化发展合作框架协议》,目前甬舟铁路正在加速建设中。

“突围”需要

“抱团”发展的一大客观因素在于单一的海洋中心城市经济总量有限,整合周边海洋城市,可以形成海洋城市群能够扩大经济规模,形成规模经济和范围经济优势。

从全国海洋大市来看,“海洋经济第一城”仍是上海。早在2019年,上海成为全国第一座海洋经济破万亿的城市。到2024年,上海海洋生产总值攀升到11387亿元,创历史新高。紧随其后的是天津(5659.5亿元)、青岛(5513.2亿元),深圳以5409亿元的成绩排名第四。

在报告课题组首席专家、上海交通大学安泰经济与管理学院教授、上海交通大学深圳行业研究院研究员陈宪看来,大湾区海洋城市群的“抱团”,确实基于一些现实需要,也就是深圳、香港、广州都存在短板,单座城市的综合性不及上海和新加坡。

细分全球海洋中心城市的基本要素,包括航运基础雄厚,港口物流高效;海洋产业发达,资源要素集聚;海洋科创引领,产业体系完整;海洋治理枢纽,营商环境优良。但从深圳、香港和广州各自的实际情况看,都没有同时具备上述要素。

比如航运物流。20年前,香港曾是全球集装箱第一大港口,现在已跌出前十位。尽管深圳的集装箱港口业务呈现出较高水平,曾长期位居国内集装箱港口的榜眼,近年来也逐渐被宁波舟山港和青岛港超越。仅有广州港进入全球前10,深圳、香港分别排在全球第22、第41位。

但总部位于深圳的震兑工业智能科技有限公司董事长、总经理邱照沣向城市进化论表示,如果把香港、深圳、广州视作一个整体,一年超7000万TEU的吞吐量,在全世界罕有。

以水运新兴物流体系连接城市群,面向广阔海域进行海洋资源开发、新型海上渔业建设,这些既符合国家海洋强国战略,同时又符合粤港澳海洋城市群建设的方向。

更进一步分工,广深可以结合自身禀赋特点在海洋科技创新、海事技术研发、营商便利度、政策制度等方面持续发力。香港则可以借助在海事金融与法律方面的资源与制度优势,成为三地协同发展的关键动力。

如陈宪所说,海洋城市群具备产业协同效应,城市群中各城市充分发挥差异化优势,可以形成产业联动和协同。此外,通过海上或陆上联通网络参与国际科技、产业生态等方面的合作,可以成为代表国家参与全球经济科技竞争合作的重要行动者。

放大“边际”

在深圳、香港、广州的“抱团”之外,大湾区海洋城市群还有更大的想象空间。

珠海、东莞、惠州可以成为城市群的二级节点,打造专业制造与物流枢纽,重点建设船舶配套基地与冷链物流中心;

中山、江门、肇庆是三级节点,承载特色产业,聚焦风电安装船制造与海缆生产;

澳门、汕尾、阳江是四级节点,承担功能补充与战略储备任务,布局葡语国家贸易平台与深海养殖基地。

在陈宪看来,这种节点网络使90%涉海企业可在1小时内抵达配套港口或实验室,较传统分散布局模式效率提升50%以上,显著增强了海洋产业要素集聚与协同发展能力。

城市间的协同,首先考验的是城市内外联通的交通基建。去年6月通车的深中通道,将深圳海洋装备研发中心与中山制造基地的通勤时间从2小时压缩至30分钟,促进了研发与制造无缝衔接。规划中的深珠高铁,将直连深圳海洋新城与珠海万山深海养殖试验区,未来有望打通又一条海洋科研与产业化的快速通道。

不过相比硬联通,软实力更能影响海洋城市群未来的发展。首先是科技创新。企业创新是深圳的强项,但创新还有另一大源头,那就是基于海洋相关高校和科研院所的基础创新。

一个典型的例子是上海,其能够登顶“海洋经济第一城”,除了近2万家涉海企业的托举,背后还有12家科研院所、13所涉海院校、20余家市级创新平台等隐形支柱。

还有青岛,之所以海洋经济总额领先于深圳,很大程度也得益于青岛拥有唯一“国字号”的中国海洋大学,还有中科院海洋研究所、自然资源部第一海洋研究所,成为青岛发力海洋经济的先手棋。

目前深圳也在积极筹建专业的海洋大学。海洋大学(一期)项目部分工程将于2026年竣工,办学规模为全日制在校生约8000人。此外,南方科技大学也增设了相关专业。

其次是制度创新。哈尔滨工业大学(深圳)智能海洋工程研究院法学教授赵劲松表示,深圳一方面要与香港深度融合,一方面还要创造内地的与海洋发展相关的法律制度。陈宪亦表示,大湾区作为“一国两制”下海洋治理创新的试验场,完全可以通过制度创新探索形成具有示范意义的海洋治理新模式。

近年来,最高人民法院两次发文,支持深圳国际仲裁院海事仲裁中心建设,打造多元化国际海事法律服务中心和国际海事纠纷争议解决优选地。自然资源部也在近期发文,鼓励深圳依托深国仲,积极争取建设国际海事仲裁中心。