8月9日至11日,2025世界机器人大会主论坛在北京北人亦创国际会展中心举办。

大会主论坛现场

本次论坛设置“产业发展”“创新应用”“技术融合”三大篇章,汇聚了超400位国内外顶尖科学家、国际组织代表、院士和企业家,聚焦机器人领域前沿技术风向、产业趋势、应用实践、创新成果,通过主旨演讲、高端对话、实物展示等丰富的形式展开深入探讨,为机器人技术的未来发展描绘了宏伟蓝图。

人形机器人:技术突破与产业应用并进

全国政协常委、中国电子学会理事长徐晓兰在主旨报告中指出,人形机器人是人工智能与机器人深度融合的高阶形态,已成为全球主要经济体的布局重点。她强调,中国在人形机器人领域已取得显著进展,产业规模实现突破,并呼吁全球共同筑牢“机器人向善”的伦理根基,推动技术可持续发展。

国际机器人联合会主席Takayuki Ito分享了全球机器人产业的五大趋势,包括AI与机器人深度融合、具身智能的探索、可持续性发展需求升级、新兴客户群体拓展和劳动力短缺的挑战。他特别提到,协作型机器人、移动机械手等的灵活应用将成为应对劳动力短缺的有效解决方案。

具身智能:迈向通用人工智能的关键路径

NVIDIA Omniverse和仿真技术副总裁Rev Lebaredian提出,实体经济的数字化转型是智能革命的主战场。当智能机器人连接计算机技术与百万亿美元规模的实体产业时,生产力的飞跃将创造前所未有的价值。

宇树科技创始人王兴兴则指出,当前具身智能的瓶颈在于模型架构而非数据问题,通过视频生成模型驱动机器人可能成为新的技术突破口。

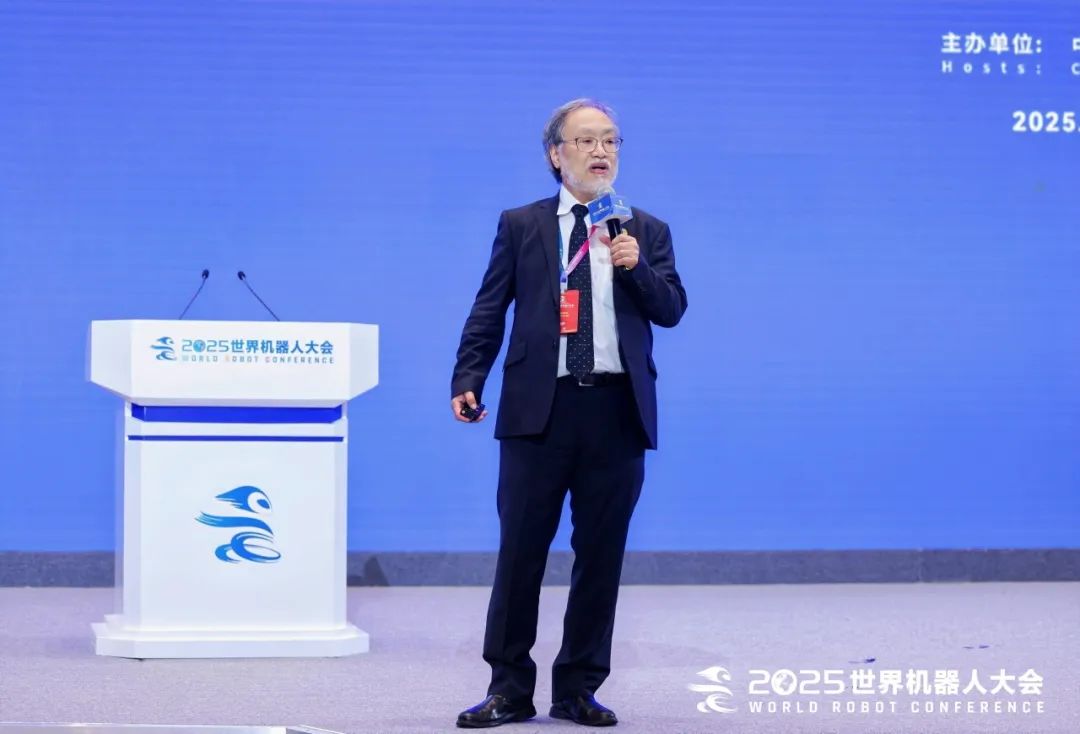

中国科学院外籍院士Toshio Fukuda介绍了日本在“人机共生”理念下的具身智能发展,其核心是构建具有环境认知与自主决策能力的分布式智能系统,重点聚焦医疗护理、灾难救援和科研协作三大领域,最终目标是建立“人类假设-AI验证”的科研新范式,通过具身智能推动社会可持续发展。

全球合作:共筑机器人产业生态

联合国工业发展组织副总干事Ciyong Zou强调,机器人产业需通过国际合作实现共赢,呼吁各国摒弃地缘政治竞争思维,共同构建包容性发展平台。欧洲机器人协会副主席Juha Roening提出,欧洲需借鉴中国经验,推动一体化战略目标和统一标准。

阿联酋、沙特、卡塔尔等国家代表分享了各自的机器人产业发展战略,展现了新兴市场在智能转型中的雄心。东盟智慧产业联盟主席Chee-Fai Tan则介绍了东南亚国家对机器人在制造业、农业、服务业等主要经济行业中的迫切需求。

技术创新与场景落地

北京市经济和信息化局局长姜广智发布了《北京市机器人“双百工程”成果》,展示了北京在机器人技术创新和应用示范方面的领先地位;北京经济技术开发区管委会主任王磊宣布启动“具身智能社会实验计划”,开放真实场景数据,推动机器人产业化发展。

京东集团高级副总裁何晓冬分享了京东在具身智能领域的完整生态布局,计划投入超百亿资源,助力智能机器人走进千家万户;傅利叶智能科技创始人顾捷则强调“以人为本”的理念,推出新一代人形机器人GR-3,专注于交互陪伴功能。

论坛最后,与会专家一致认为,机器人技术将在应对全球性挑战中发挥关键作用,包括老龄化社会、劳动力短缺、环境保护等。世界工程组织联合会候任主席Seng Chuan Tan指出,工程师需从传统技术执行者向具备多元融合能力的创新者转型,以适应机器人时代的多元需求。