8月最新的美银调查显示,基金管理者对中国经济增长预期的乐观情绪净值上升至11%,预计中国经济将更加强劲,而这一数值7月份仅为2%,11%也是自2025年3月以来的最高水平。

7月末,IMF(国际货币基金组织)在《世界经济展望》更新中,将中国2025年的经济增速预测值上调至4.8%,比4月的预测上调了0.8个百分点。

不仅如此,5月以来,多家外资金融机构上调了对中国全年经济增速的预测。其中,高盛上调0.6个百分点,摩根大通上调0.7个百分点,摩根士丹利上调0.3个百分点,野村上调0.5个百分点。

哪些因素支撑了外资金融机构对中国经济增长信心上扬?上半年,消费、出口、产业转型对经济增长的支撑作用是短期性的,还是具有趋势性的?近期出台的政策安排对支撑中国经济增长有哪些促进作用?

针对上述问题,《每日经济新闻》记者(以下简称每经记者)采访了业内专家。

外资机构上调中国经济预期,为什么?

IMF在最新报告中指出,中国的实际GDP增长折年率为6.0%,超出预期,并将GDP增速超预期的主要原因归结为出口及财政措施为消费提供了支持。报告提出,中国对世界其他地方的强劲出口抵消并超过了其对美国出口的下降。

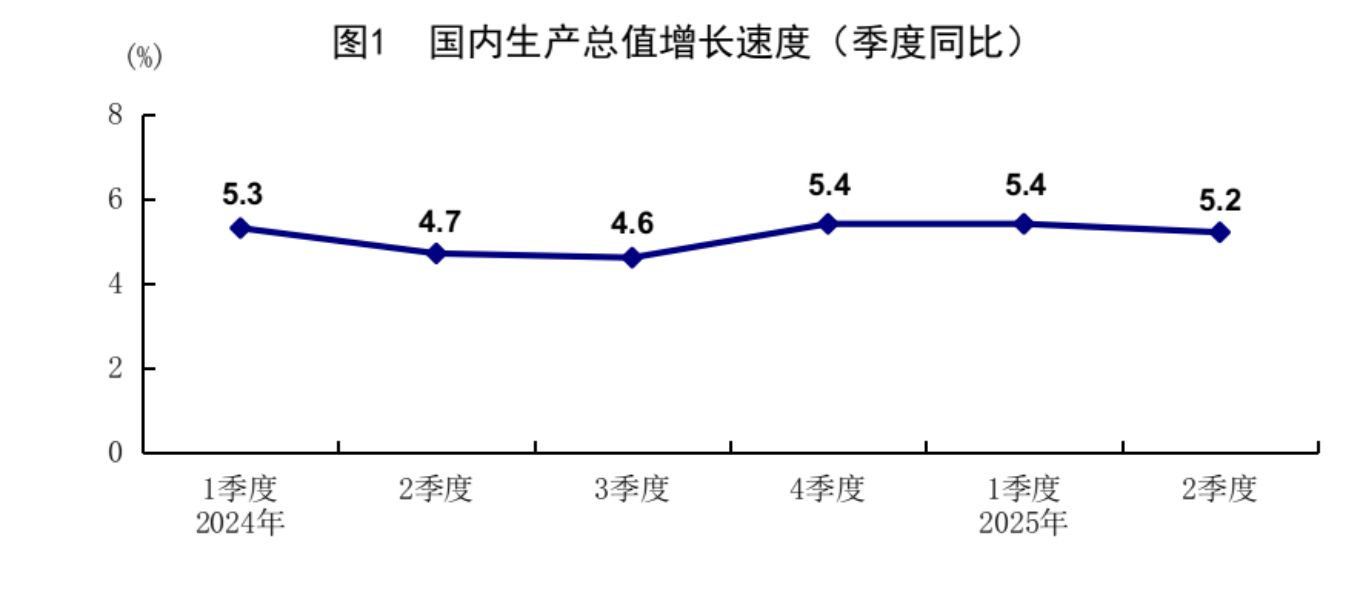

二季度我国GDP增长5.2%,图片来源:国家统计局

北京师范大学教授、一带一路学院研究员万喆在接受每经记者电话采访时,将外资机构上调对中国全年经济增速预期的核心原因归纳为四个方面。

首先是经济韧性超预期。家电以旧换新、汽车消费补贴等政策对耐用品消费形成明显拉动;新能源、人工智能、机器人等高技术产业表现亮眼,进一步巩固了增长动能。与此同时,尽管外部环境复杂,4月后中国出口仍展现出较强韧性,贸易规模稳步扩张。

其次是政策协同效应持续显现。财政政策与货币政策紧密配合,促消费、化解地方债务、优化营商环境、支持民营企业、治理“反内卷”等措施同步推进,有效提振内需和市场信心,政策红利将在下半年继续释放并对经济增长形成托举。

再次是产业竞争力与技术突破呈现长期趋势。中国制造业依托全产业链优势加速高端化转型,“新三样”(新能源汽车、光伏产品、锂电池)及机器人、3D打印机等新兴产业在全球市场的份额快速提升。高技术制造业增加值增速已多月高于整体制造业,显示技术密集型产业的强劲动能正成为经济增长的重要支撑。

第四,外部环境边际改善,短期贸易紧张局势有所缓和。同时,新兴市场对中国商品的需求扩张,部分对冲了发达经济体需求放缓带来的压力,进一步增强了我国在全球供应链重构中的灵活性与韧性。

中国建银投资有限责任公司投资研究院研究员李浩在接受每经记者微信采访时也表示,近期外资金融机构及国际投行密集上调对中国经济增长的预测,主要源于中国经济展现出的强大韧性与积极变化。

他表示,从经济数据上看,上半年中国GDP同比增长5.3%,高于此前国际预期,其中内需贡献率升至68.8%,成为拉动经济的关键引擎。出口在贸易摩擦下继续维持韧性,货物贸易规模再创新高。

政策层面,自去年9月以来一系列宏观增量政策协同发力显效,叠加制度型开放深化,为外资提供了稳定预期。

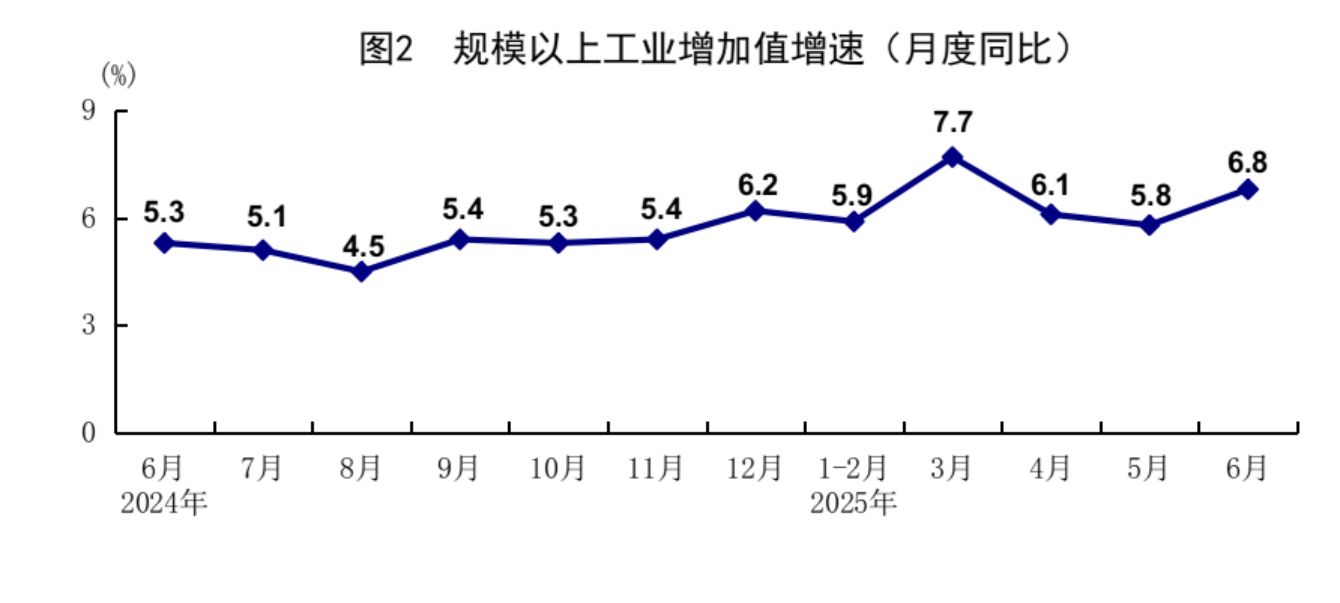

产业层面,上半年我国高技术制造业增加值同比增速达9.5%,高于工业整体,特别是人工智能、高端制造等新质生产力领域取得显著突破,印证了创新链与产业链的深度融合。这些都让外资机构对中国经济前景更有信心。

中国经济韧性足,凭什么?

今年上半年,我国最终消费支出对经济增长贡献率达到52%;对新兴市场出口增长强劲;规模以上高技术制造业增加值增长9.5%,3D打印设备、新能源汽车、工业机器人产品产量同比分别增长43.1%、36.2%、35.6%。

消费、出口、产业转型对经济增长的支撑作用是短期性的,还是具有趋势性?

李浩认为,消费、出口、产业转型对中国经济增长的支撑并非短期现象,而是具备显著的趋势性基础。

他表示,从消费层面看,我国居民收入增长与消费升级趋势延续,最终消费支出贡献率多年超50%,内需作为经济增长主引擎地位日益稳固。

从外贸层面看,我国出口市场多元化稳步推进,“中国制造”国际竞争力不断提升,正在通过技术升级、产能合作重塑全球分工,新兴市场红利有望加速释放。

从产业层面看,我国高技术制造业蓬勃发展,新质生产力在政策扶持下加速形成,未来产业不断催生,产业结构持续优化,有望推动经济行稳致远。

6月规模以上工业增加值同比增长6.8%,图片来源:国家统计局

万喆持相同观点。她指出,消费方面,国内促消费政策持续推进,叠加结构性升级,为经济中长期增长注入动力。2024年居民人均可支配收入增速保持在5%以上。今年上半年,农村居民收入增速高于城镇,城乡收入差距持续缩小。此外,生育补贴、社保户籍限制放宽等措施陆续落地,进一步释放消费潜力。

服务消费也正在成为新的增长引擎。教育、文化、娱乐支出快速扩张,文旅、康养等新业态蓬勃发展。中央明确提出培育服务消费新增长点,预计服务消费将成为未来经济拉动的新引擎。

出口方面,新兴市场对中国技术升级相关的需求持续增长。上半年,我国对共建“一带一路”国家进出口占进出口总值超过50%,合作基础稳固且具有可持续性,技术密集型产品的竞争力凸显。

与此同时,新能源、高端装备等领域的技术突破重塑了全球贸易格局。光伏、电池、半导体等关键产品的国产化率显著提高,推动出口结构由低附加值向高附加值转变,这一进程具有长期性和不可逆性。

产业转型方面,政策层面的引导非常明确。“十四五”规划已将高技术制造业列为核心方向。中央财政将研发加计扣除比例进一步提高,央行通过专项再贷款定向支持“卡脖子”领域,为产业升级提供长期保障。

市场层面,“反内卷”推动产能治理,技术迭代加速,也说明产业转型是长期趋势。

未来发展怎么走?

近期召开的中央政治局会议提出推进重点行业产能治理、培育服务消费新增长点等。此外,国家还密集出台生育补贴、全面取消在就业地参保户籍限制等惠民生举措。

这些安排对支撑中国经济增长有哪些促进作用?

万喆表示,破除内卷,通过提高行业标准推动兼并重组、淘汰落后产能,能够释放优质产能的市场空间,重塑竞争秩序,使行业利润率回归合理状态。在产能治理过程中,政策强调与“碳中和”目标深度融合,绿色转型与创新驱动同步推进,未来将持续推动氢能、储能等新兴产业的规模化发展。

在民生领域,生育补贴、社保改革等举措将激活消费潜力。此外,建设全国统一大市场,破除地方壁垒,促进要素跨区域流动,也将进一步扩大内需。

2025年,预算内投资重点投向新基建和保障性住房,通过拉动内需对冲外部风险。同时,加快培育服务消费,农村消费升级、家电下乡等政策延续实施,与上述措施形成有效互补。

综合来看,万喆认为,中国经济增长既具备内生性支撑,又叠加转型升级带来的长期动力,内外因素共振将显著提升市场预期。

李浩表示,中央政治局会议对下半年经济工作的部署体现了多重政策工具的协同发力。推进重点行业产能治理,有助于缓解“内卷式”竞争,提升行业盈利能力和资源配置效率。培育服务消费新增长点则通过激发消费潜力,进一步增强内需对经济增长的支撑作用。

此外,生育补贴和取消就业地社保户籍限制等惠民生举措,不仅直接刺激家庭消费能力,也有助于稳定劳动力供给,增强社会信心。这些政策组合拳将从供需两端发力,推动经济结构优化、增长动力转换,为中国经济实现高质量发展奠定坚实基础。