编者按:近日,长三角41市半年报陆续出炉。作为占全国近1/4经济总量的区域,长三角一直是中国经济的风向标,每半年21世纪经济报道都会对区域内41市进行全面梳理和观察,以期寻找长三角经济持续增长的秘诀,助力新质生产力活力不断涌现。

本篇是长三角41市半年瞰的第二篇:

刚刚过去的半年经济报,长三角三省一市保持了极强的韧性。

全国而言,上半年GDP同比增长5.3%。上海GDP同比增幅稍弱,为5.10%,江苏、浙江、安徽都高于全国水平,分别为5.70%、5.80%、5.60%。

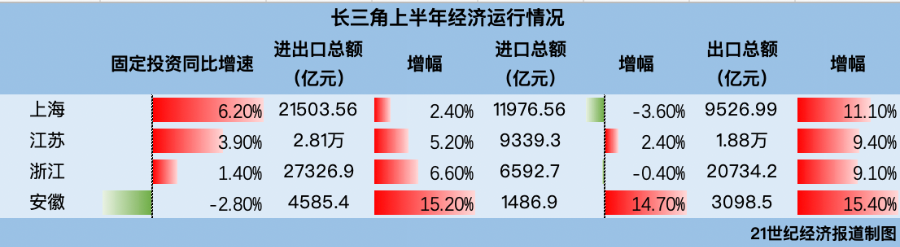

从具体的经济运行情况来看,长三角三省一市表现亮眼,比如进出口稳中有增,出口更是几乎都保持两位数增长。汽车制造业也保持迅猛增势,其中安徽汽车制造业规上工业增加值同比高达19.90%。不过从上半年固定资产投资来看,长三角41市中,增速为负的城市占了一半左右,地产低迷构成主因。

进出口同比稳定增长

虽然有关税战的扰动,但长三角三省一市进出口总额保持相当的韧性,外贸表现强劲。

从数据上看,上半年进出口总额,上海、江苏、浙江、安徽增幅分别为2.40%、5.20%、6.60%、15.20%。其中出口表现尤其优异,上海、江苏、浙江、安徽出口增幅分别为11.10%、9.40%、9.10%、15.40%,达到0.95亿元、1.88万亿元、2.07万亿元、0.31万亿元。

华东师范大学城市发展研究院院长曾刚对记者表示,“在全球经济不确定性增加的背景下,长三角地区通过产业协同、政策支持和市场多元化策略实现了逆势增长。”

在曾刚看来,长三角区域保持韧性的原因主要有三,首先,实施市场多元化战略,积极拓展东盟、拉美、东欧和非洲等市场。2025年上半年,苏州工业园区对东盟、拉美和非洲的出口分别增长92.8%、55.5%和18.6%。

其次,优化出口结构,增加高附加值产品和中间品出口。机电产品出口占比超60%,集成电路、新能源汽车、光伏产品等“新三样”出口增长迅猛。

最后,合作制度创新与技术进步并举,降低成本。通过长三角地区自贸试验区联动、通关便利化等措施降低企业成本,上海港、宁波舟山港等枢纽优化物流体系,降低企业运输成本。

不过,目前中美仍在洽谈关税问题,外贸的不确定性依然较大。

对此,曾刚认为,长三角各地应进一步密切对外经贸与技术合作关系,拓展“一带一路”等新兴市场,适当扩大从主要贸易伙伴国的进口。

值得一提的是,与出口高增相对,长三角多地上半年固定资产投资降幅较大。

据记者统计,长三角41市中,固定资产投资增速为负的城市占了一半左右,且集中在江苏和安徽,以安徽为例,其中宿州、淮北、滁州增速都跌破10%。省会城市中,南京、合肥固定资产投资增速分别为-5.50%、-4.90%。

曾刚表示,长三角地区固定资产投资下滑主要受多种因素影响。第一,宏观经济环境严峻。全球需求疲软,加上全球地缘经济博弈加剧,影响了内外投资热情;第二,地方政府财政约束。很多城市土地出让收入减少,房地产行业低迷导致地方政府土地财政缩水,制约基建投资能力。加上中央对地方隐性债务的严格监管,限制地方政府举债,压缩投资空间;第三,房企风险出清未完成。尽管房地产调控政策逐步优化,但部分房企债务问题仍未完全解决,加上生育率下降,购房意愿不足,导致开发投资低迷,拖累整体固定资产投资。

为此,曾刚建议出台新的刺激消费政策,加大应用场景建设,扩大内需市场,为民营企业投资创造更加有利的营商环境。

机器人、汽车增长迅猛

机器人凭借万亿市场的想象空间,成为各地前瞻布局的重要产业。

而由于人形机器人与新能源汽车的供应链重合度较高,而中国在智能电动车转型的优势,正在机器人产业实现复利。

在机器人的城市经济地理中,长三角是最重要的一极。过去的一年,三省一市密集提出发展规划,在未来的三年内,实现规模化量产,拉动千亿产值。

据记者统计,在今年上半年长三角各地城市公开披露的经济运行情况中,有不少城市单独公布了工业机器人情况。

其中,上海上半年工业机器人产量增长11.9%;杭州工业机器人产量增长125.4%;宁波工业机器人产量增长48.3%;绍兴工业机器人产品产量增长64.0%;芜湖工业机器人产品产量19.9 %;淮南工业机器人产量增长93.3%。

曾刚认为,上半年长三角地区机器人产业发展迅速,政策支持力度大,龙头企业表现突出,产业链布局完善,市场应用场景不断拓展。放眼未来,随着具身智能、人形机器人等新技术的突破,长三角有望进一步巩固其在全国机器人产业中的领先地位。

不过,在曾刚看来,长三角地区工业机器人产业发展仍面临以下挑战。第一,中美贸易摩擦可能影响机器人出口,要求国内政策进行较大幅度针对性调整;第二,高精度减速器、伺服系统等关键零部件仍依赖进口,核心技术仍需突破;第三,“AI+机械+自动化”高端复合型人才供给不足,制约产业发展。

此外,汽车制造业作为拉动GDP的重要产业,受到各地极大重视。

上半年,上海、江苏、浙江、安徽汽车制造业相关产值增速分别为10.20%、11.10%、17.60%、19.90%。

根据国家统计局更新各省(区、市)今年上半年汽车及新能源汽车产量数据,安徽汽车产量、新能源汽车产量分别达到149.95万辆、73.09万辆,均位居全国第一,实现历史性突破。

有媒体报道,今年以来,各地汽车产量数据变化较大或与统计局变更统计方法有关。此前以法人所在地报送数据,目前调整为经营属地原则。不过,长三角作为汽车制造重镇,汽车相关产值持续领先全国却是不争事实,其中安徽表现尤其亮眼。

曾刚认为,安徽通过《安徽省新能源汽车产业发展行动计划》等政策提供财税、土地、研发补贴等全方位支持。合肥市以“链长制”推动产业链协同,通过“政府引导基金+市场化运作”模式引入蔚来、比亚迪等龙头企业,引导了本土奇瑞持续创新、外来蔚来、大众、比亚迪投资安徽。

此外,重视跨地域产业合作。通过在上海设立蔚来全球研发中心、奇瑞研发中心等形式,承接上海研发溢出,接受江苏零部件配套,形成“研发在外、制造在皖”的互补格局。