国际化布局快马加鞭,IPO则裹足不前。作为大湾区重要的城商行,东莞银行再度引来注视。

8月11日,东莞银行在香港注册设立的全资子公司东莞银行(国际)有限公司开业。该行也成为中国首家在香港拥有子行的城商行。

东莞银行(国际)有限公司(图片来自网络)

迈出国际化关键一步,并不容易。早在2020年9月,原广东银保监局批复同意东莞银行投资设立香港子行。2021年8月,该行在港认缴10亿港元,全资设立了子公司莞银国际有限公司;2024年,广东省印发的《广东省关于支持东莞深化两岸创新发展合作的若干措施》中明确“支持东莞银行在香港设立子行”。去年10月获得香港金融管理局颁发的持牌银行牌照。2025年1月,更名为东莞银行(国际)有限公司。

记者留意到,按照东莞银行方面的说法,香港子行的开业是其国际化综合化战略重要举措,将立足香港本地市场,为香港中小企业和市民提供多元化综合金融服务。未来将依托香港分行、香港子行,加强境内外机构协同联动。

不过,此番国际化其实早有先例。早在2021年9月,东莞银行已开设首家境外分行——香港分行,定位于为内地与香港客户提供跨境金融服务。后续“子行分行”两家机构如何差异化或进一步资源整合,仍无明确声音。

当下,“国际化”落子的野心背后,东莞银行又有何隐忧?

程劲松(图片来自网络)

一季度营收降两成,传统利息收入占比达八成

以大湾区为腹地,东莞银行成立于1999年,截至目前拥有14家分行,包括东莞分行、广州分行、深圳分行、惠州分行、长沙分行、佛山分行、合肥分行、清远分行、珠海分行、韶关分行、中山分行等,员工人数达5600多人。截至今年一季度末,该行资产总额6638亿元,在全国城商行阵营处于中游。

作为这家城商行的掌舵人,东莞银行董事长程劲松是银行系统的“老兵”。从公开资料看,程劲松出生于1968年,毕业于江西财经大学。他在1992年进入建行系统,从营业部见习行员的基层岗位开始,先后担任过东莞市分行人事科办事员、科员、政工股股长、副行长等职。此后,他陆续担任建行广东省分行人力资源部副总经理、广州越秀支行负责人、广州东城支行负责人、韶关市分行行长。

2014年底,程劲松加入东莞银行,随后出任该行行长。9年磨剑,2023年10月,东莞银行官网公告显示,程劲松被选举为该行董事长,其任职资格在大约一个月后便迅速获批。

南都湾财社记者注意到,程劲松近年来的言论较少,主要聚焦在支持地方经济、城乡融合、服务小微、推动金融科技应用等维度。

不过,在程劲松“掌舵”这家地方法人金融机构之后,东莞银行的成绩单出现掉转。

2024年,东莞银行营收为102亿元,同比下降3.69%,是近8年来首次下滑。归母净利润37.3亿元,同比下降8.2%,是近9年来首次下滑。不良贷款率升至1.01%,同比有所上升;拨备覆盖率骤降42个百分点至212%左右。

2025年第一季度,业绩颓势或在加剧:实现营业收入20.34亿元,同比下降24.9%;归母净利润约8亿元,同比下降43.5%。记者注意到,今年一季度的营收结构中,利息收入占比高达八成,中间收入不足两成,呈现了对于传统营收模式的过度依赖。

拉长时间看,记者留意到,以净利润指标为代表,该行2021和2022年度净利润增速均在15%以上,2023年增速出现下滑苗头,录得仅6%的增长,去年则成为负增长。其中,净息差收窄和利息净收入下降成为重要因素。

IPO“长跑”17年仍无果,股权分散或成障碍之一

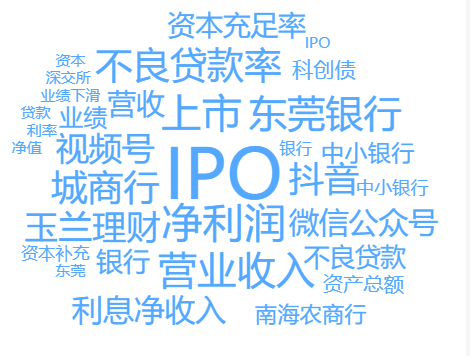

东莞银行的热词

对于程劲松而言,如果业绩数据是“硬指标”,上市IPO则是“软实力”。带领东莞银行完成A股上市,或是他的重中之重。

今年6月30日,深圳证券交易所披露了东莞银行更新招股书资料的相关信息,其首次公开募股(IPO)的审核状态由“中止”转变为“已受理”,上市之路又迎来曙光。

实际上,东莞银行筹谋IPO已经“长跑”了17年,但其间可谓一波三折,有外界称其“起了大早仍没赶上晚集”。

早在2008年,该行即向证监会递交上市申请。2012年初,证监会披露信息显示,该行IPO进入“落实反馈意见”阶段。2014年,该行因未完成预披露而被终止审查。2019年初,东莞银行重返A股IPO排队序列。2023年3月,该行“换道”注册制审核,申请状态更新为“新受理”。今年6月30日,因更新财务资料重新获得深交所IPO“已受理”审核状态。

按照深交所最新披露的信息,东莞银行拟通过发行不超过7.8亿股A股(占发行后总股本不超过25%),募集资金主要用于补充资本金,以提升资本充足率、增强综合竞争力。

东莞银行部分股东(来自公开资料)

不过,股权分散仍是其冲击资本市场的关键障碍之一。梳理其2024年年报看,东莞银行股东总数达5190户,其中机构股东79户,自然人股东5111户,自然人占比超98%,股权结构相对分散。记者注意到,目前该行直接持有5%以上股份的股东仅东莞市财政局一家,且持股超过21%。总体上看,前十大股东合计持股不足六成。而从持股结构看,截至去年底,该行国有股份持股比例为37.52%,社会法人股份为39.38%,自然人股份约23%。有分析认为,“无控股股东及实际控制人”的股权格局,可能成为监管审核的重点关注领域。

“城市强、银行弱”:规模体量与城市地位不匹配的“魔咒”

图片由AI生成

如果说上市IPO长路漫漫,存在历史渊源和客观因素,是一种显性之考。那么,东莞银行的体量规模与东莞城市经济地位不甚匹配,则是一种隐性之问,也是董事长程劲松需要直面之题。

作为新晋“万亿级俱乐部”城市,东莞2024年GDP达1.23万亿元,全国排名24位,其电子信息、智能制造的产业影响力在全球具有重要地位。

不过,东莞银行作为该市的主要法人银行,截至今年上半年,该行合并口径下资产总额并未超过6800亿元。放眼全国城市和城商行看,其资产规模不仅远低于北京银行、江苏银行、宁波银行、南京银行、杭州银行等第一梯队,也不敌成都银行、长沙银行、重庆银行、盛京银行等第二梯队,也略低于锦州银行、广州银行等机构。甚至在同城相比,也不敌东莞农商银行(去年底集团资产总额7459亿元)。

互为参照,按照中国银行业协会公布的“2024年中国银行业前100名单”,去年有56家城市商业银行入围,东莞银行全国排名52位。

“城市强、银行弱”的现象,背后到底有何多重因素影响?又该如何破解“魔咒”?

对此,有分析人士表示,从市场因素看,东莞作为制造业重镇,企业金融需求旺盛,但工、农、中、建等国有大行以及大湾区的股份行在东莞的分支机构更具品牌和资金优势,一定程度挤压了东莞银行的对公业务空间。

从自身观照看,东莞银行也存在发展瓶颈。比如资本补充依赖债务工具,制约规模扩张;长期未能上市导致股权融资受限,更多通过发债补充资本,导致资金成本较高。另外,数字化转型投入大但见效慢。

外部客观环境也不容忽视。分析人士指出,东莞经济是外向型制造业为主,企业融资需求以短期流动性为主,且金融需求相对分散,而外资企业则偏好国际金融机构。另外,城商行异地扩张受限的“掣肘”,同样显现在东莞银行身上。总体来看,东莞银行的规模与城市经济地位不匹配,是区域金融格局、银行自身战略及监管环境共同作用的结果。

重新回到眼下,对于程劲松而言,以香港为桥头堡拥抱国际化进程是一种突围姿态;但是,破局“城市强、银行弱”的现实困境,依然任重道远。