8月16日,由南方财经全媒体集团指导,21世纪经济报道联合东方证券主办、上海环境能源交易所战略支持的第三届21世纪“活力·ESG”创新论坛在上海隆重举办。

在论坛上,中央财经大学绿色金融学院首席经济学家刘锋发表“数据驱动力:ESG风险量化与科学转型”的主旨演讲,深入剖析ESG落地的数据化困境及破局之道,构建数据驱动的ESG基础设施,完成从数据到决策的科学转型,共筑ESG数据共同体。

他表示,ESG不是道德滤镜,而是风险管理的进化;转型不是成本负担,而是价值创造的重构。唯有将“可持续性”转化为“可计算性”,才能让每一分绿色投入闪耀出经济价值的光芒。

现实矛盾:ESG的繁荣与困局

“数据的重要性怎么强调都不为过,它在ESG中是非常底层的东西。”刘锋表示,如何将数据转化为资产也是一个重要课题,政府已专门成立机构推进相关工作。

他认为,ESG领域的复杂性主要体现在数据层面。由于ESG涉及的诸多信息并非直接可得,导致底层数据的结构设计与采集均存在难题。例如,在碳排放权问题上,企业实际排放量的验证及披露内容的准确性等,都面临一定挑战。

谈及ESG数据披露话题时,刘锋提到了一项研究成果——与财报相比,企业披露的可持续发展报告在美观性上远超前者,彩色图片等可视化内容占比高出30%。这表明此类报告篇幅虽长,却未充分纳入关键信息,如对金融机构而言至关重要的范围三碳排放披露。若缺乏这些关键数据,ESG评价便无从谈起,甚至可能扭曲评价结果,最终误导整个投资体系。

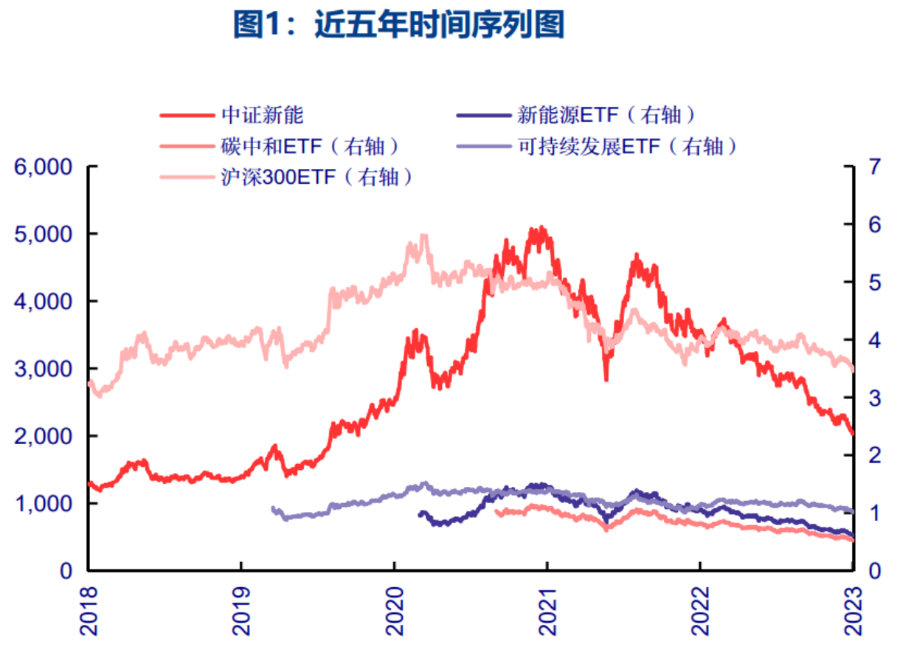

“ESG理念繁荣的背后,存在着实践层面的乏力。其实市场是很聪明的,已经在价格上有所反映。”刘锋指出,ESG在投资领域显得欣欣向荣,贷款、债券、基金、碳交易市场、REITs等均发展迅猛,全球ESG相关基金的数量持续增加。然而,ESG在实操环节,尤其是底层数据采集等方面,相关实践仍显乏力。

过去五年,全球ESG相关基金的表现普遍落后于基准指数,ESG投入尚未真正转化为企业价值,企业面临如何将ESG成本在财务报表中体现的难题。

图/碳中和、可持续发展指数的二级市场表现

对于ESG理念与实践的矛盾的解法,刘锋指出,环境与社会风险能否转化为“可量化、可定价、可管理”的决策依据,是解决ESG实践乏力的关键。

数据化困境:ESG落地的三大断层

在主旨演讲中,关于ESG的数据化困境,刘锋指出了其落地的三大断层——指标断层、机制断层及价值断层。

首先在指标断层方面,刘锋表示,目前ESG评价体系混乱,全球超6000种ESG评级体系各自为政,同一企业在不同评级中差异悬殊,导致数据缺乏可比性,影响决策依据的可靠性。国际标准相互之间亦有差异,约20%的中国绿色债券因标准差异未被国际认可,给企业的国际化发展带来阻碍。

关于此类问题的解法,刘锋表示“标准很重要”,要推动ESG评级体系的标准化和统一化,减少因标准差异带来的数据不一致问题。

其次,在机制断层方面,刘锋着重提及了信息披露不规范的问题。他指出,企业“刷绿”行为存在且较为普遍,相关ESG报告往往写得花哨,实际上可比性很差。同时,要打击“刷绿”行为,首先需要判断企业是否存在问题,但相应的判断标准也尚未统一。

最后,ESG落地的价值断层,主要是成本和收益不匹配,在财务价值上难以体现。这一问题的解决方向,是探索将ESG价值转化为财务价值的方法和模型,让企业看到践行ESG的经济效益。

ESG落地面临数据化困境,具体体现为三大断层,其破局之道何在?刘锋指出,企业要构建数据驱动的具备预测性、自主性、闭环性功能的ESG基础设施。

“这一方面需要专门的团队和一套系统为企业提供支撑。”刘锋表示,但建设系统投入规模巨大,投入后产生的效果能否体现在财务收益上,又是另一重问题。

另外,在搭建好相关系统后,企业可开展压力测试,模拟不同场景(如不同气候变化、社会冲突情况)对企业的影响及反应,从价值链角度将相关数据转化为成本、收益、风险因素,唯有如此,才能形成“可量化、可定价、可管理”的决策依据。

面对ESG在市场端价值可视化的“终极拷问”——如何将ESG表现转化为财务语言?刘锋给出了耐心资本与长期主义的答案。

他指出,市场对坏消息的反应往往更为敏感,对好消息的正向溢价反应则偏慢。因此,ESG相关的负面事件一旦发生,企业股价会立刻受到冲击。而真正具备长期韧性的价值,能够经受时间考,实现可持续发展。对于ESG领域长期价值的信心,恰恰考验着投资人的耐心与毅力。

“ESG不是道德滤镜,而是风险管理的进化,它是人类的进化方向,随着共识日益扩大,肯定会有好的结果,指日可待。”刘锋如是判断。