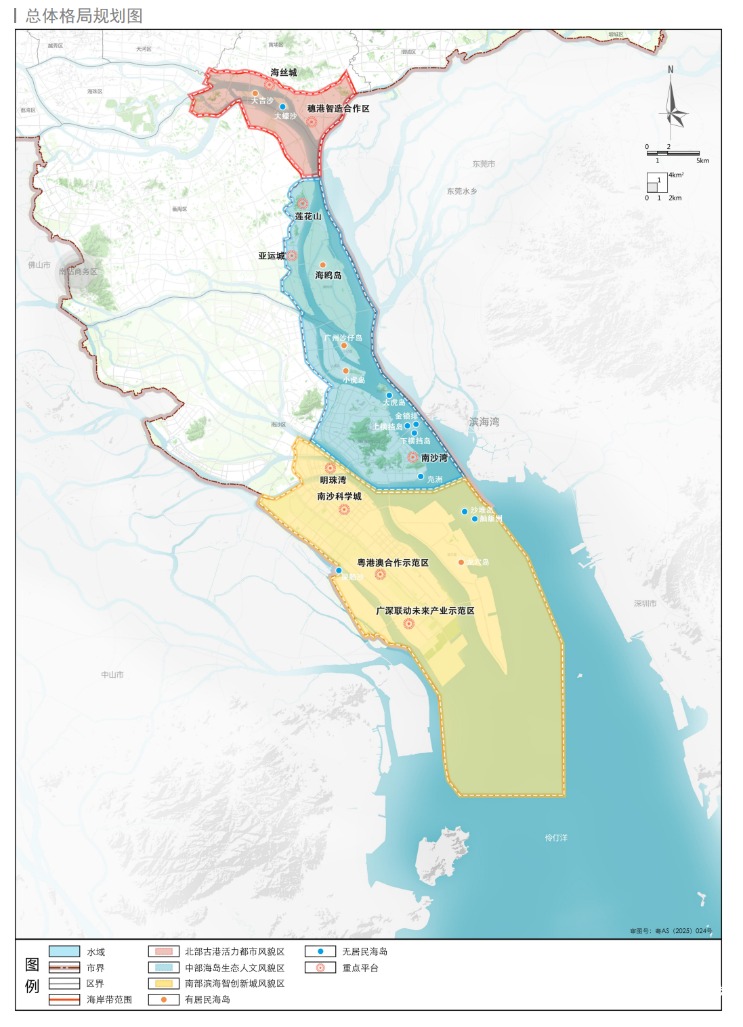

滔滔珠江水奔涌入海,广州的海岸线正被赋予新的使命。这座因海而兴的千年商都,在近日公示的《广州市海岸带及海洋空间规划(2021—2035年)》草案中,勾勒出一幅“蓝色经济”的宏图:798平方公里的海陆空间里,“一带三区、串珠成链”的布局,直指海洋科技创新高地的雄心。

2024年广州海洋生产总值已达4979亿元,占广东四分之一体量。规划以产业布局展现强烈进取心,提出六大产业组团与五大产业园区,从国际航运枢纽、海洋智能制造到现代渔业养殖,产业链条覆盖传统优势与新兴领域。占海域面积15.06%的“海洋预留区”,为未来战略产业预留宝贵空间,体现了布局的前瞻性。

“生态优先”是广州节约集约利用海岸带资源的首要原则,此时的生态保护非被动妥协。36.29%的海域被划为生态保护区,严格保护岸线占大陆岸线8.58%,更创新性引入海岸建筑退缩线机制——退缩区内采用“正面清单+分类管控”。这种“开发为保护让路”的思维,在滨海城市中实属制度性突破。

对14个海岛的差异化管控,显露了规划的精细度。广州现有无居民海岛9个,将实施清单式管理,其中8个适度利用发展类海岛,按功能划分为游憩、农林牧渔及特殊用途,避免了“一刀切”开发。相信在不久的将来,广州的市民游客将能体验多元化的海岛经济。

尽管规划视野宏阔,在这个未来珠江口“黄金内湾”的标志性区域里,依然有不少未竟之问:例如,特色产业的空间分布尚未形成清晰的联动机制,六大组团能否突破地理分隔实现资源融通?占比达80.22%的优化利用海岸线承载密集经济活动时,如何更好地防范风暴潮等自然灾害风险?要加强区域协同,共建世界一流港口群,又将如何处理好城市群的良性竞合关系?

广州向海图强的雄心,终需在珠江口的浪涛中接受检验。当“黄金内湾”从图纸走向现实,规划中那些精妙的平衡设计——退缩线的刚性约束、海岛清单的弹性管理、预留区的战略耐心,或将构建中国海岸带治理的新范式。这片奔涌了千年的入海口,正上演一场现代版的“向海而兴”。