专业更迭往往映射社会需求、产业结构的变化。随着我国低空经济市场规模快速扩大,一场围绕“高精尖”人才的卡位战已然打响。

近日,教育部发布《2025年度普通高等学校本科专业申报材料公示》,2025年度共申报239种专业,拟新增869个专业点,其中“低空技术与工程”拟新增专业点120个,是本次申报中拟新增专业点最多的专业,低空经济相关专业点更高达130个。

在此之前,教育部还通过相关专业设置即时响应“绿色通道”,指导北京航空航天大学、北京理工大学、北京邮电大学、南京航空航天大学、华南理工大学、西北工业大学等6所高校增设“低空技术与工程”专业。今年4月,这一本科专业正式进入最新的《普通高等学校本科专业目录(2025年)》。

算上首批6所高校,低空经济相关的136个专业点分布在全国28个省份、62个城市。这场事关未来的潜在人才竞争,哪些地方走在前面?又将如何影响低空经济区域格局?

“最火专业”

去年9月,在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上,教育部副部长吴岩指出,要提高本科专业建设与国家战略急需的适配度,聚焦科技前沿和国家关键战略领域,布局新兴专业,扩大急需紧缺专业布点。

在这样的优化调整思路下,也是在去年9月,教育部主动服务低空经济快速发展需求,指导北京航空航天大学等6所高校开展论证,超常增设低空技术与工程专业,并在今年启动招生。

不难发现,这六所高校在航空航天、通信技术等领域都有深厚积淀,也成为低空经济学科领域建设的“先头部队”。

沃飞长空首席市场官(CMO)费岚告诉城市进化论,我国航空工业起步很早,像北航、南航、西工大等传统航空院校都有非常完善的专业设置,但随着低空经济的发展,eVTOL及工业无人机等相关产业同步发展起来,也对航空类专业提出了更细分的要求。

比如,原来的航空器都是燃油动力,而现在要发展电推进系统,这可能就是一个交叉性的研究领域。

政策和市场的双重驱动,也使得低空经济相关专业备受追捧,俨然下一个“最火专业”。

“低空经济成为高校专业调整‘新宠’绝非偶然。作为新质生产力的典型代表和重要载体,低空经济契合经济转型升级需求,在物流配送、旅游观光、应急救援等领域应用前景广阔,市场对专业人才的需求激增。”湾区低空经济研究院院长朱克力对城市进化论分析,国家政策大力支持低空经济发展,高校增设相关专业也是响应政策号召,助力低空经济产业生态完善,形成人才培养与产业发展的良性互动。

每日经济新闻·每经智库、城市进化论联合火石创造发布的《城市低空经济“链接力”指数(2025)》显示,截至2024年末,全国低空经济企业数量达到14707家,同比增长19.8%,明显高于此前三年9.1%的年均增速。截至今年一季度,全国低空经济企业数量已增至16558家,正在迎来新一轮爆发。

据中国民航局预测,2025年我国低空经济的市场规模将达到1.5万亿元,到2035年更有望达到3.5万亿元。在行业快速发展过程中,人才供需矛盾也越发凸显。

国家发展改革委副主任李春临此前曾表示,“据有关部门测算,现在我国无人机操控员岗位的就业人才缺口高达100万人。”

北京航空航天大学申请材料则显示,经调研测算,低空技术与工程专业的直接就业方向有大约4000人/年的人才需求(本科及以上),在辐射就业方向有约23万人的人才缺口(本科及以上)。

“我们需要的远不只是航空器研发这类人才,只有当低空经济版图各个方向发展同步的时候,这个产业才能真正起来。”费岚说。

区域格局

从区域角度而言,低空经济的竞争是产业链的竞争,更是人才的竞争。如西南民族大学经济学院教授何雄浪所言,人才之于低空经济就像引擎之于飞机,优秀的专业人才将为低空经济腾飞提供强劲动力。

随着各地高校低空经济相关专业井喷式增加,又将如何影响低空经济的区域格局?

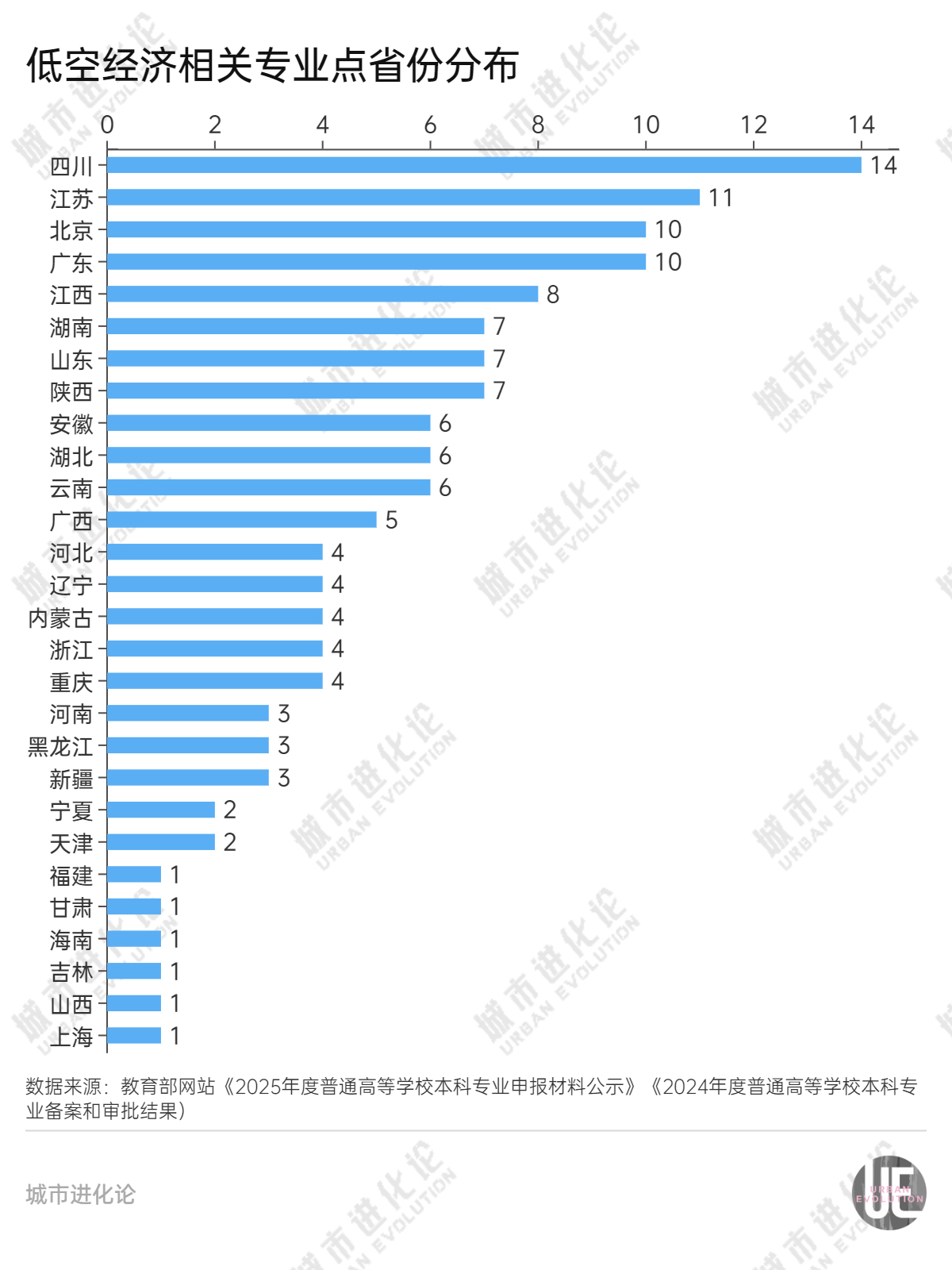

根据城市进化论梳理,除贵州、西藏、青海外,其余省份均有高校开设或拟开设低空经济相关专业,从中也侧面反映出各地争相竞逐低空经济的态势。其中,四川排名第一,低空经济相关专业点达到14个,紧随其后分别是江苏(11个)、北京(10个)及广东(10个)。

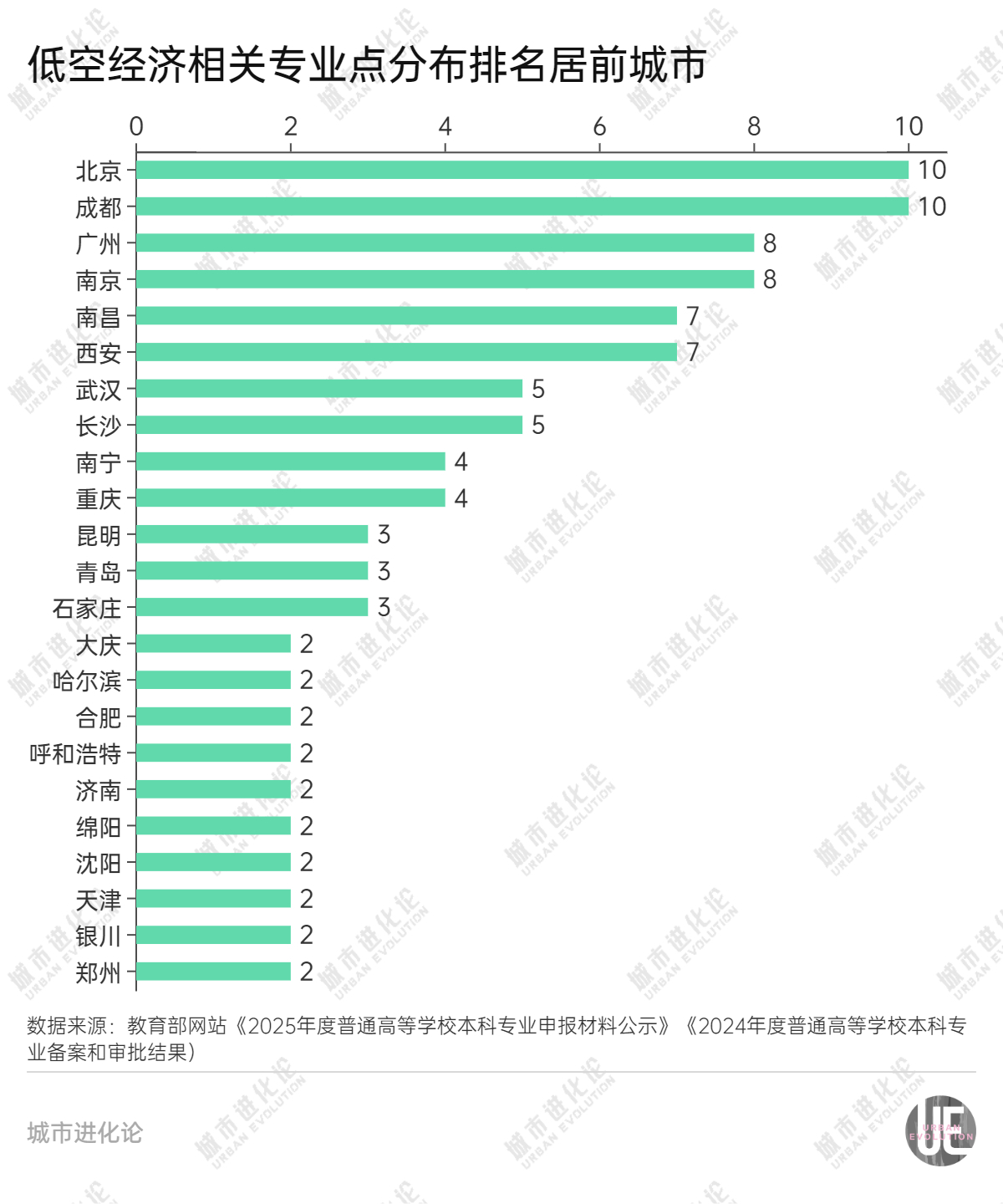

进一步聚焦至城市,136个专业点分布在62城,其中北京和成都均为10个,领跑全国。

“这一轮低空经济相关专业设置既广泛又集中。广泛体现在28个省份均有布局,集中则表现为北京、成都、广州等本身科教资源丰富、低空经济产业基础雄厚的城市表现突出。”朱克力认为,北京高校云集,科研力量强大,能培养出高素质专业人才,为本地低空经济企业提供技术支撑和创新动力。成都航空产业有一定基础,新增专业点可进一步吸引相关企业聚集,完善产业链。

在此前“抢跑”的首批6个低空技术与工程专业点中,北京独占3席,南京、广州、西安各有1所高校入围。而在本轮集中申报中,成都高校疯狂“上新”,电子科大、西南交大领衔拟新增10个专业点,低空经济相关专业点数量有望与北京并驾齐驱,跻身全国第一。

此外,广州、南京拟新增低空经济相关专业点均为8个,南昌、西安均为6个,武汉、长沙均为5个,南宁、重庆均为4个,也居全国前列。

其中,南京除首批开设的南京航空航天大学外,此次又有东南大学、南京邮电大学、南京理工大学、南京林业大学、南京工程学院、南京信息工程大学、南京航空航天大学金城学院7所高校积极布局相关专业。

早在2024年,南京航空航天大学就相继倡议发起全国首个低空经济创新发展联盟、全国首个由工信部支持设立的低空经济创新发展研究院,承担着长三角低空产业协同机制秘书处、低空产业联盟长三角分盟秘书处的“双秘书处”角色。

这也是高校低空经济相关专业建设与地方产业发展紧密互动的生动体现。“南京、广州等城市凭借自身优势,通过人才培养推动低空经济产业升级,促进产业规模扩大,不断提升城市在新兴产业领域的竞争力,带动区域经济发展。”朱克力说。

校企共建

“尽管我国已具备一定的人才基础,但人才短缺、难以适应新趋势新变化的问题仍然突出。低空经济高质量发展所需的人才将更加专业,人才结构也在向新兴、综合、跨界、创新等需求转变。”工信部装备工业发展中心副研究员金伟在《低空经济高质量发展的人才需求分析与培养建议》一文中指出。

这也对高校低空经济人才培养提出了新要求。一个值得注意的趋势是,今年以来,亿航智能、沃飞长空、北大荒通用航空等低空经济龙头企业纷纷宣布与高校合作,以“产业+教育”融合模式加速低空经济人才培养——

5月,御风未来与同济大学航空运输与低空经济研究院签署同济大学产教融合创新实践基地合作协议,围绕校企人才培养、科研协同攻关等方面展开合作;

6月,沃飞长空与西南交通大学签约打造低空经济产学研创新高地,围绕科技成果转化、科技创新协同平台以及科技人才合作与培养三大方向深化合作;

7月,亿航智能与清华大学宣布共建低空航空技术联合研究院,探索产学研协同育人的创新模式……

在低空经济相关专业加速“上新”过程中,学校与企业合作的版图也在持续扩大。

“我们跟北航、南航、西工大以及西南交大等高校都开启了一些研发项目的合作,不局限于飞行器研发本身,也会涉及城市端的运维系统等方面的业务。”费岚指出,低空经济发展需要前瞻性部署,未来城市空中出行、低空文旅、低空应急救援等领域也会诞生很多新的业态,需要专业院校、科研院所和企业协同发展。

而在朱克力看来,头部企业与高校开展科研合作、专业共建的模式值得肯定。企业了解市场需求,高校具备科研教学能力,双方合作能实现理论与实践的有机结合。同时,他提醒,相关高校也要注重课程体系构建,邀请行业专家参与课程设计,确保知识体系前沿性和实用性。

“低空经济作为一种全新的行业,高校也需要理性规划,避免一哄而上。”朱克力认为,高校申报低空经济相关专业需要根据自身学科优势和资源禀赋,不能盲目跟风。部分高校若缺乏相关技术学科支撑,强行开设可能难以保证培养质量。