量化私募“自己举报自己”,可谓是行业罕见,这是怎么一回事?

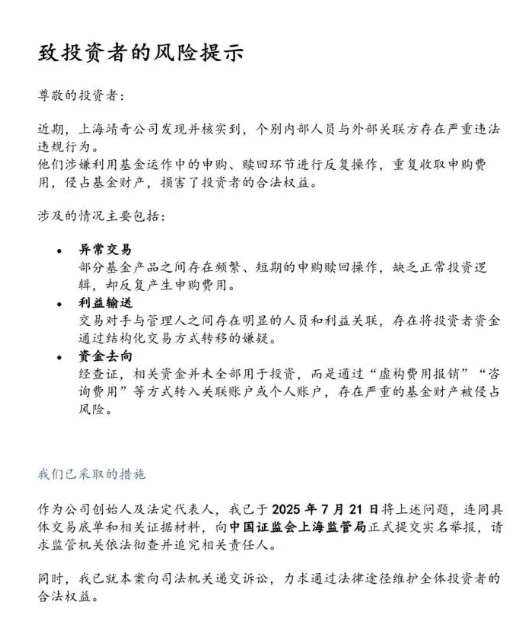

近日,量化私募靖奇投资通过其微信公众号发布《致投资者的风险提示》称,近期,上海靖奇公司发现并核实到,个别内部人员与外部关联方,涉嫌利用基金运作中的申购、赎回环节进行反复操作,重复收取申购费用,侵占基金财产,损害了投资者的合法权益。

记者采访获悉,靖奇投资6月便出现了股东之争。最初,靖奇投资法定代表人范思奇发文称自己被其他股东踢出公司,不久前范思奇还通过正规程序掌握了靖奇投资公众号,先后发布《风险警示公告》《账户异常告知》,指出靖奇投资的合规问题。对此,靖奇投资另一股东唐靖人向记者透露,公司微信号的公告均属范思奇个人行为,公司对其中部分内容不予认可,公司法人变更即将完成,后续将在公众号进行相关说明。

几位股东各执一词,靖奇投资的纷争愈演愈烈……

靖奇投资举报“自己”利益输送?

8月26日,量化私募靖奇投资通过其微信公众号发布《致投资者的风险提示》称,近期,上海靖奇公司发现并核实到,个别内部人员与外部关联方存在严重违法违规行为。他们涉嫌利用基金运作中的申购、赎回环节进行反复操作,重复收取申购费用,侵占基金财产,损害了投资者的合法权益。该公司表示,根据初步掌握的证据,本次异常交易涉及乐金尚峰1号私募证券投资基金等四只产品。

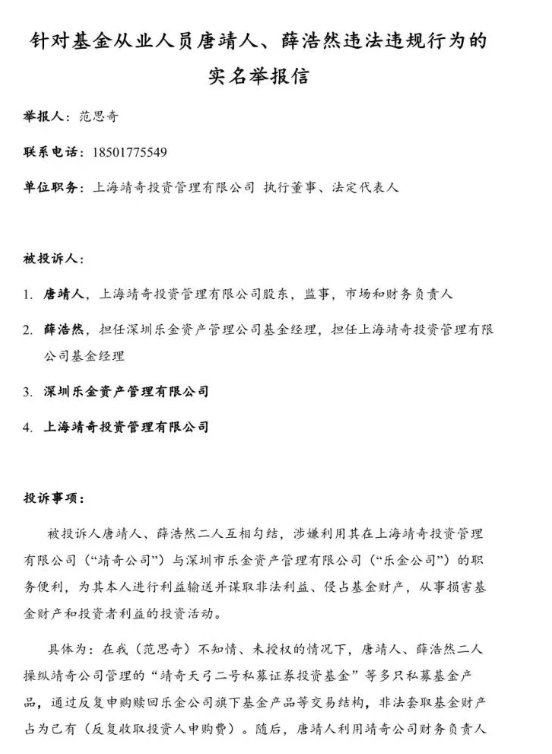

风险提示函附带的举报信中指出,对于存在严重违规行为的私募基金管理人(包括上海靖奇投资管理有限公司、深圳乐金资产管理有限公司及其他存在问题的管理人),请求依法撤销其基金管理人登记,取消业务资格,清理并终止其现有基金产品备案。文章最后的落款人是公司法定代表人范思奇。

股东各执一词

公开资料显示,靖奇投资为上海一家量化私募,成立于2015年,管理规模在10亿—20亿元。此次靖奇投资之所以“举报自己”,源于两个月前就开始的股东之争。

今年6月,范思奇通过写信的方式宣布“卸任”。但是不久后,事情出现了反转。

6月22日,范思奇以“十年努力,一朝背刺”为标题发文称,公司日常印章、财务、合同均交由另外两位股东把控,但渐渐地,公司很多关键决策和实际操作早已超出他监管的范围,这成为股东矛盾的导火索,也成为他被“清理出局”的借口。

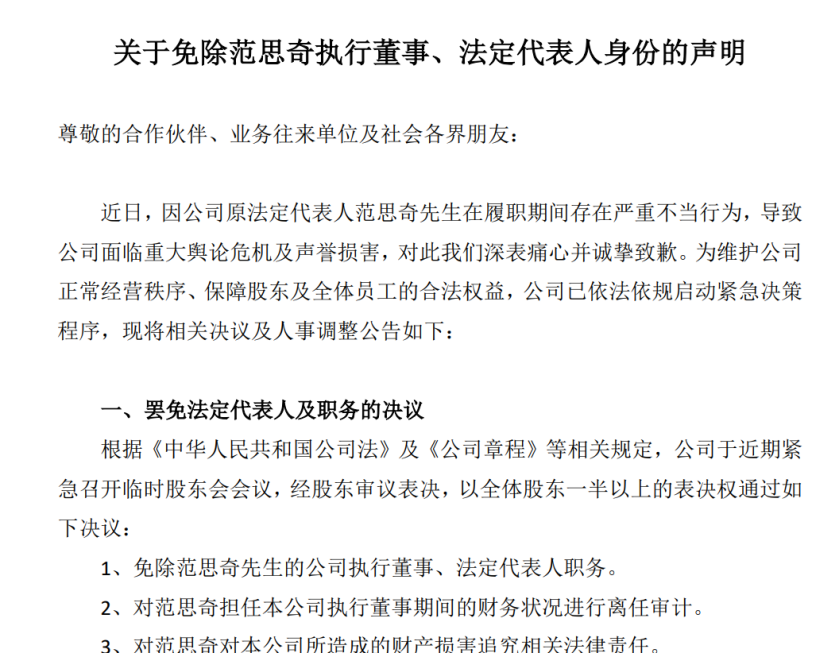

对于范思奇的发声,靖奇投资股东唐靖人回应记者称,范思奇擅自清盘,删除数据,股东会在发现他的违规行为后将其罢免。而且范思奇近期因与公司其他股东经营理念不和,为了给其他股东施压,便通过微信公众号发文章、朋友圈中伤公司其他股东、借助工商登记法定代表人身份擅自清盘公司基金产品、恶意挂失公司印章等手段,破坏公司日常经营。

然而,在范思奇口中,“不守规矩”的是唐靖人。

8月7日至8月8日,靖奇投资官方公众号先后发布《风险警示公告》《账户异常告知》,两篇文章落款人均是法定代表人范思奇。这两则公告指出,靖奇投资存在人员未经法定代表人范思奇授权,非法使用伪造法人印章及冒用法人签名的情形,且目前公司印章由法人范思奇依法管理。

范思奇还发布文章称,公司银行U盾长期由唐姓股东掌管,其不具备资金操作权限。7月2日,在其要求两位股东归还公司法人章、银行U盾后的数小时内,公司基本账户中的500万元现金被全部转出,其中包含唐姓股东给自己发的十多万“年终奖”,以及向未提供任何服务的关联账户支付的70多万元的“信息技术服务费”。截至当晚9点,公司账户仅剩2600元。

唐靖人向记者透露,目前公司已决议免除范思奇的法定代表人职务,工商变更不久后将会完成。而且公司与监管机构进行了沟通,接下来将继续维权,并交由司法部门解决相关问题。

私募公司治理再引争议

靖奇投资的股东纷争,使得私募公司治理问题再度进入大众视野。

“私募团队本就精简,作坊式的管理模式居多,而且近年来量化私募规模发展很快,利益纠葛也就开始显现,曾经共患难的人是很难同富贵的。”一位老牌私募创始人坦言。

该创始人称,在行业发展初期,各家管理人规模小、人数少,股东之间的利益分配或决策归属并不重要,创始团队可以依靠“人情”来解决矛盾,但是当私募规模和投研团队加速扩张后,利益和决策冲突会加速放大,从而引发股东纷争,甚至对投资人和公司发展造成不可逆转的伤害。因此,私募必须在公司规模扩张之前将股权分配、公司决策、合伙人分工等在制度层面进行明确,避免相关风险的出现。

多位业内人士也认为,面临资管行业发展的难得机遇,私募一方面应该建立具有行业竞争力的股权和分红激励机制,用于吸引和留住人才,同时提前规划好股东或高管之间的专业分工,做到科学化决策;另一方面,管理人应建立一套科学有效的投研流程和投研体系,注重团队集体智慧,降低单个人员离职对产品业绩带来的影响。