到底什么行为构成“跳单”?

看房时货比三家,在多家中介间对比选择但最后没有选择第一家,这类操作究竟算不算“跳单”违约?

8月25日,裁判文书网披露,四川省江油市人民法院一审民事判决书显示,李某想购买一套二手房,主动联系了中介公司工作人员李某华,李某华通过微信向李某推送房源信息,2024年12月30日推送了江油市中坝镇瑞新巷52号相关房屋照片,2025年1月2日又带领李某实地看房。

但2025年4月,李某绕开原告,直接与该房屋所有权人签订买卖合同,成交价16.6万元,5月29日完成过户,而该房屋在原告处挂牌价18万元。

法院一审审理认为,双方虽无书面中介合同,但李某发出看房要约,原告提供房源、带看房屋,双方中介合同关系成立。李某利用原告提供的信息和服务,绕开原告直接签约,构成“跳单”。

考虑到原告仅履行提供房源、带看义务,未完成后续协助商谈价格、过户等服务,酌定李某向原告支付1660元中介费。

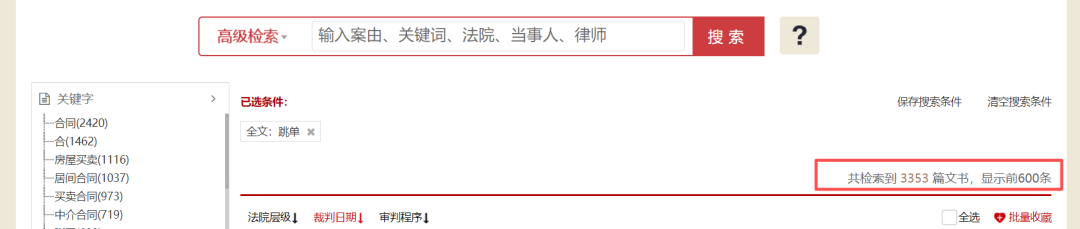

8月27日,《每日经济新闻》记者在裁判文书网输入关键词“跳单”,共检索到3353篇文书,基本上每月都能看到新的案由披露,争议点则多在于“是否构成跳单”。

是否“实质性利用了中介提供的服务”

北京市一中院日前也公布了一起颇具代表性的案例。

某公司为承租办公室,通过甲中介考察了9处房源,并签署了包含禁止“跳单”条款在内的《看房确认书》。经过7天的沟通,双方确定了意向房屋,并就租金、物业费等核心条款与业主进行了磋商。

然而,该公司最终通过乙中介与同一房主签订了租赁合同,且租金高于与甲中介协商的价格。

甲中介认为,自己提供了房源信息和带看服务,对方签约即构成“跳单”,要求支付中介费和违约金。但委托人辩称,甲中介仅提供基础带看服务,未与业主进行实质沟通,且该房源并非甲中介独家所有,其报价也不具备成交可能性。

法院审理后明确指出,判定“跳单”需满足三个要件:接受中介服务、利用交易机会或媒介服务、绕开中介签约。

本案中,甲中介提供的房源在其他中介也可检索到,并非独家资源;其服务仅停留在带看阶段,未完成关键的议价和合同磋商;更重要的是,委托人通过其他中介成交的租金更高,客观上体现了不存在逃避付费的主观恶意。基于这些理由,法院最终驳回了甲中介的诉讼请求。

每经记者注意到,最高法2011年发布的第1号指导案例(上海中原物业诉陶德华案)提到了“跳单”的核心判断标准,即是否“实质性利用了中介提供的服务”。

在上海中原物业诉陶德华案中,法院认定,当卖方通过多家中介挂牌时,买方通过其他正当途径获得相同房源信息并成交的,不构成“跳单”。这一标准在后续案件中被广泛引用,成为判断“跳单”与否的重要依据。

什么行为构成“跳单”?

据《每日经济新闻》此前报道,2023年4月,某明星夫妇涉资约6000万元的“跳单”案例审结,原告败诉,该笔房产交易不存在“跳单”行为。

根据这份民事判决书,在没有相应协议等证据证明的情况下,无法确认A公司与明星夫妇方面仅凭带看房即成立了中介合同关系,更无法确认后者事先或事后知晓会承担带看房后另行委托其他中介的法律后果A公司要求认定明星夫妇存在“跳单”共谋的主张,缺乏事实和法律依据。

彼时,明星夫妇方代理律师在接受每经记者采访时就表示,涉事房产并非独家代理,买房人有理由去选择对自己更合适的中介公司。

每经记者梳理发现,近两年不同地区法院审理的多起典型案例,为市场对“跳单”行为的认定,提供了多种参考。

2024年辽宁鞍山的一起案件中,委托人安某通过A中介看房并与房主议价至41.8万元后,转头就通过B中介以相同价格成交。

A中介诉至法院,主张自己提供了房源筛选、带看和议价等实质性服务。

法院最终认定,尽管委托人未与A中介签订书面合同,但A中介的服务对交易达成起到关键作用,委托人需支付相应报酬。

广州的别墅交易纠纷则展现了另一种典型情形。

某代理公司与卖方王女士签订独家包销合同后,带买方梁先生看房并促成双方洽谈,然而买卖双方却在包销期满一个多月后私下以远低于磋商价的930万元成交。

法院审理认为,双方明显利用了中介提供的交易机会,构成恶意“跳单”,判决买卖双方分别支付11万元中介费。

8月25日下午,广东盛唐律师事务所房地产律师周争锋通过微信向每经记者表示,关于是否构成“跳单”,可参照《中华人民共和国民法典》第九百六十五条规定:“委托人在接受中介人的服务后,利用中介人提供的交易机会或者媒介服务,绕开中介人直接订立合同的,应当向中介人支付报酬。”

针对非独家房源(多中介共享同一房源),中介可以通过拍照、录像、微信聊天记录等方式,保留带看记录(如《看房确认书》)、与委托人的沟通记录(如价格磋商、房源介绍)、向委托人提供房源信息的证据(如截图、短信),证明自身提供了交易机会或媒介服务。

在他看来,是否接受中介服务、是否利用中介提供的交易机会或媒介服务、是否绕开中介订立合同,是判断是否构成“跳单”的重要因素,直接决定了“跳单”行为是否成立。