“交通行业是二氧化碳非常重要的排放源,也是我国减污降碳的关键领域。”

在今日举行的2025零碳峰会期间,中国科学院院士、国务院参事朱彤在发言中指出,新能源汽车推广对交通行业碳中和目标的实现起决定性作用,预计汽车碳排放于2025年碳达峰,峰值为9.7亿吨,但碳中和目标下,需遵循电动化技术路线,减排压力仍较为严峻。

中国汽车市场2040年饱和

朱彤指出,交通行业的二氧化碳排放虽然只有9%,但已经占了很大的比例。2021年,交通行业在我国能耗总量中占比8%,对柴油和汽油消耗总量占比高达69%和72%,也是全国CO2和大气污染物的主要排放源。

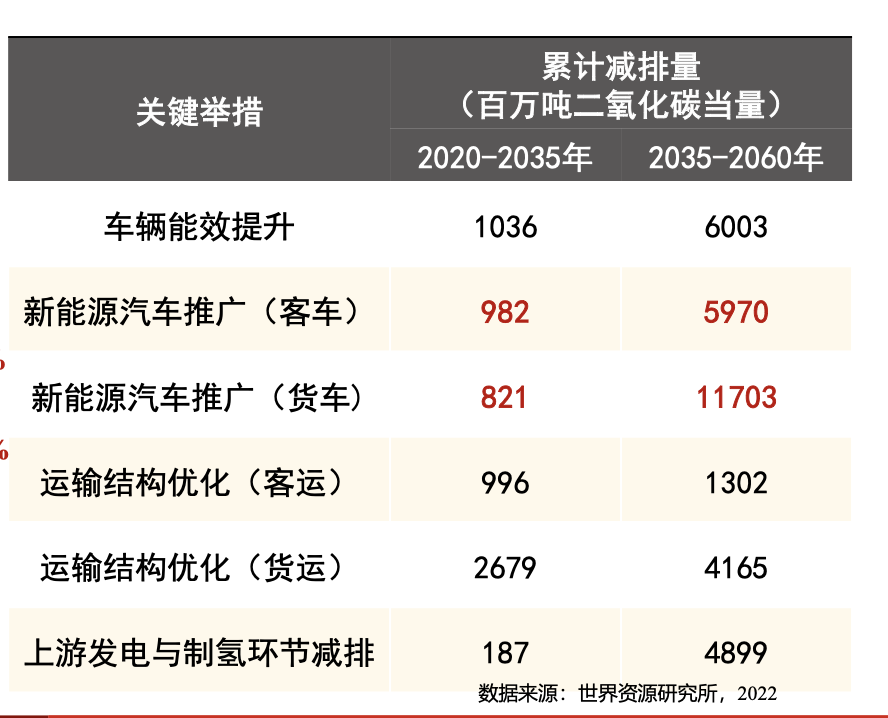

因此,交通行业是我国减污降碳的关键领域。道路交通领域的减排措施包括车辆能效提升、新能源汽车推广与应用、运输结构优化以及上游发电与制氢环节减排等。

在中国,未来降碳减污的政策里,有很多相关的政策都提及交通行业如何减排。

比如2023年11月出台的空气质量持续改善的行动计划中提到,加快提升机动车清洁化水平。重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中,新能源汽车比例不低于80%;在火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥等行业和物流园区推广新能源中重型货车,发展零排放货运车队。

2024年1月出台的全面推进美丽中国的建设意见中提到,统筹推进重点领域绿色低碳发展。大力推进“公转铁”“公转水”,加快铁路专用线建设,提升大宗货物清洁化运输水平。推进铁路场站、民用机场、港口码头、物流园区等绿色化改造和铁路电气化改造,推动超低和近零排放车辆规模化应用、非道路移动机械清洁低碳应用。到2027年,新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%,老旧内燃机车基本淘汰,港口集装箱铁水联运量保持较快增长;到2035年,铁路货运周转量占总周转量比例达到25%左右。

这意味着,新能源汽车的推广对碳中和目标的实现起决定性作用。

根据朱彤的预测,中国的汽车市场中长期保有量仍将持续增加,这将给交通行业降碳减排带来巨大挑战。预计在2040年左右实现饱和,如果是2060年达到零排放或者2050年达到零排放,车饱和的数据会有一些差别,2060年零排放情景下汽车保有量峰值约为4.4亿辆,其中乘用车的达峰时间晚于商用车。

“乘用车的零排放主要依靠纯电动。”朱彤在会上发言时指出,商用车电动化则呈现“技术路线高度集中+情景加速分化”特征,2030-2040年纯电占比快速突破40%-80%,2050年零排放情景下氢燃料电池渗透加速,国七排放标准存续期随电动化加快显著缩短。

各省碳减排路径不应一刀切

朱彤进一步指出,在中国,虽然有交通排放的控制,但每个省市由于各种自然条件,社会经济发展水平,以及新能源汽车应用的基础设施配置有很大的差别,所以在中国的碳减排过程中,如何考虑每个省的差异制定相对应的碳减排路径,而不是一刀切,是非常重要的考虑思路。

比如新能源乘商用车在中国的不同区域间发展阶段就不同,需结合政策、人均GDP、人口增速、新能源渗透率等多维指标开展聚类分析,精准制定区域零排放技术路线。

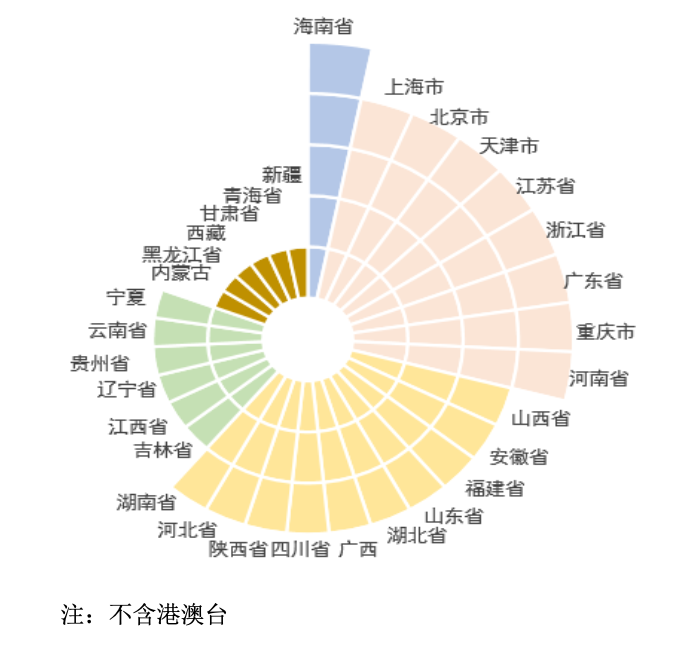

在乘用车市场发展方面,朱彤就将全国31个省划分为5类。

第一类:有强制性政策,新能源渗透率高、基础好;

第二类:新能源发展好、发展快,渗透率较高;

第三类:新能源发展有空间,正在高速发展,有基础且潜力好;

第四类:经济发展慢,气温、地形地貌等自然因素导致新能源发展慢;

第五类:目前新能源产业基础较差,经济水平差,新能源发展受阻。

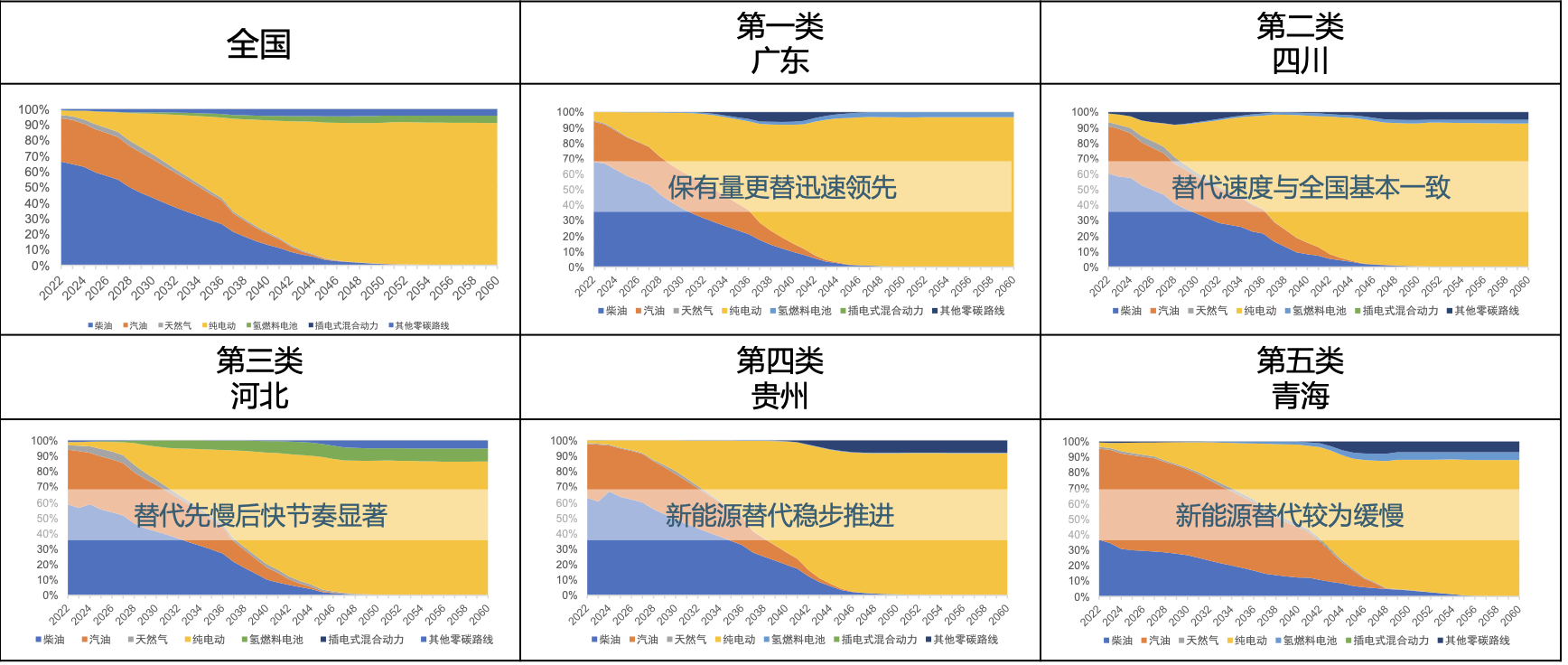

“根据分类就可以做出全国不同省市未来不同类型的新能源车销售量,未来发展过程中,新能源车占比在全国来说2030年可以达到75%,海南或者广东会发展非常快,尤其是电动车的发展在海南基本上替代了,在广东省为代表的第二类可能是电动化的进程比较快,插混这类的消退也比较快,山东可能和全国比较平均,贵州纯电和插混平行发展,新疆和西藏插混的比例比较大。”朱彤说。

“中国未来以交通排放为代表的零排放政策制定过程中,各个省市会有很大的差别,各地区需根据资源禀赋与发展阶段,实施‘强度管控+排放标准弹性退出’组合拳,”朱彤建议,其中高排放地区是减排核心战场,提前设定严格目标干预,如河北严控重卡排放,并加速区域电动化滞后地区转型,实现区域精准减排。