年中能源观察之三

21世纪经济报道记者林典驰

2025年上半年在建氢能装备项目总投资28.02亿元,绿氢产量3659吨,绿氨产能达到32万吨/年······

一连串数字的背后,曾经有着“煤都”之称的内蒙古,正在加速向“氢谷”转型。

今年7月14日,一份重磅文件发布为内蒙古氢能产业发展注入新动力——《内蒙古自治区推动氢能装备制造产业高质量发展行动方案》(下称《行动方案》)正式落地,《行动方案》明确定位了内蒙古四座城市呼和浩特、包头、鄂尔多斯、乌海的氢能产业发展定位,打开了一幅氢能经济新蓝图。

《行动方案》中提到,呼和浩特扛起研发大旗,作为氢能装备研发基地,攻克一批“卡脖子”技术;包头市变身“氢能充电宝工厂”,布局固态储氢和燃料电池重卡生产基地;鄂尔多斯主动电解水制氢和输氢设备,抓住产业链的命脉;乌海则把焦化厂副产物氢直接提纯,变身清洁能源。

为何内蒙古如此重视氢能,大力建设产业集群?

这得从内蒙古得天独厚的地理环境说起。长期以来,这片广袤的土地作为保障国家能源安全的战略基地,以“煤炭大区”的形象深植人心。

但在“双碳”目标的驱动下,内蒙古需要逐步摆脱对传统的化石能源依赖,转向新能源战略,尤其是绿色氢能。

氢能,被认为将是21世纪的终极能源,兼具能源和工业原料双重属性,是实现交通、工业等领域深度脱碳的关键路径。

放眼全球,截至2024年底,已有超过60个国家和地区将氢能纳入国家战略;聚焦国内,京津冀、长三角、粤港澳等区域氢能产业集群已初具规模。

内蒙古发展氢能经济,并非凭空生造。

得天独厚的优势

内蒙古发展氢能,有着天然的资源禀赋和历史机遇。

据测算,其风能技术可开发量达14.6亿千瓦,占全国一半以上;太阳能技术可开发量达94亿千瓦,约占全国五分之一。

这些风光资源为大规模、低成本电解水制绿氢提供了近乎无限的“绿电”原料。

截至2024年初,内蒙古新能源并网装机规模已历史性地突破1亿千瓦,成为全国首个迈入此量级的省区,这为其绿氢产能的爆发式增长提供了支撑。

整体绿氢的价格目前仍然偏高,尽管内蒙古制氢成本仅为21元/kg左右,为全国最低之一,但与灰氢相比仍有不小的差距,需要政策补贴才具备经济性。

在绿氢成本总体偏高的初期,多元化的氢源是平稳过渡的关键。内蒙古拥有丰富的煤炭资源,可发展成本较低的煤制氢(灰氢),若与碳捕获、利用与封存(CCUS)技术结合,则可升级为碳排放较低的蓝氢。

此外,作为重要的化工基地,其氯碱、焦化等产业在自治区每年可产生超过130万吨的工业副产氢。对这些副产氢进行提纯和就近利用,能有效降低初期用氢成本,为绿氢的规模化应用培育市场。

内蒙古是中国的重工业基地,煤化工、钢铁冶金等高耗能、高排放行业聚集。在“双碳”目标下,这些行业面临巨大的减排压力,而氢能提供了理想的解决方案。例如,利用绿氢替代煤制氢生产甲醇、合成氨,可以实现化工过程的绿色化。

7月8日,远景打造的全球最大152万吨绿色氢氨项目首期32万吨工程在内蒙古赤峰建成投产。

“这座‘新石油’(绿色氢氨)的新产业基地,将会捕捉戈壁滩生生不竭的风和光,转化成绿色的燃料来驱动这个世界。”远景科技集团董事长张雷表示。

内蒙古在交通场景也有着氢能应用的天然土壤。由于内蒙古地广人稀,物流运输距离长,特别是矿区拥有超过100万辆的重型卡车、矿山机械等,这些车辆是柴油消耗和碳排放的大户。

氢燃料电池汽车具有续航里程长、加注时间短、承载能力强的优点,特别适合重载和长途运输场景,在长距离场景下运输,运营成本与柴油重型卡车近乎持平。

因此,用氢燃料电池重卡替代传统燃油重卡,成为内蒙古推动交通领域绿色转型的重点方向。鄂尔多斯市和包头市已成功入选国家燃料电池汽车示范应用城市群,为氢能交通的商业化运营提供了先行先试的平台。

有媒体报道,49吨氢燃料电池重卡实测百公里氢耗低至8.5公斤,平均加氢价格降低至30.42元/公斤,单公里运营成本已经低于燃油车。叠加购置补贴、高速通行费减免等政策支持,燃料电池汽车在高速干线、冷链运输等优势场景下,全生命周期运营成本相较于同类型燃油车具备竞争力。

全链条布局

依托得天独厚的优势,内蒙古正雄心勃勃地构建一个覆盖“制备、储存、运输、应用、装备制造”的氢能全产业链。

通过系统性规划和重点项目牵引,一个世界级的氢能产业集群正在北部边疆迅速崛起。

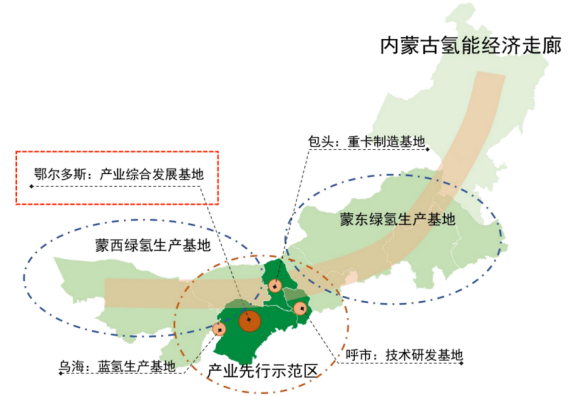

内蒙古的氢能产业蓝图并非零散布局,而是遵循着一个清晰的空间战略。根据规划,全区构建的是“一区六基地一走廊”的产业格局。

一区指的是鄂尔多斯、呼和浩特、包头、乌海四市为核心的“鄂呼包乌”氢能产业先行示范区,集中优势资源率先突破,也就是此次文件重点提到的四大城市。

图源:鄂尔多斯市国投集团

六基地功能明确、分工协作,包括全国重要的绿氢生产输出基地、燃料电池重卡应用基地、氢能技术研发基地、燃料电池重卡生产基地、工业副产氢生产基地、蒙西和蒙东氢能综合生产基地。

一条氢能经济走廊指的是,到2030年,进一步扩大内蒙古氢能产业覆盖范围,将兴安盟和呼伦贝尔市纳入其中,扩大氢能在城际货运、客运等交通领域应用,建成贯通内蒙古的氢能经济走廊。

从产业链上,更可以看到内蒙古在氢能领域多年来的布局。

内蒙古已经明确。以绿氢为主要发展方向,从规划阶段迈入规模化的实操阶段。

截至2024年底,内蒙古已批复39个风光制氢一体化项目,配套新能源装机2640万千瓦,规划绿氢产能107万吨/年。

一批标志性项目出来了。例如,大唐多伦煤化工的15万千瓦风光制氢一体化示范项目,将生产的绿氢直接用于替代灰氢合成甲醇,开创了“绿氢耦合煤化工”的创新模式,每年可减排二氧化碳约13.9万吨。

氢能的规模化应用,还离不开低成本、高效率的储运体系。

内蒙古深谙此道,将管道运输作为破局的关键。备受瞩目的“西氢东送”输氢管道工程(乌兰察布-北京)已正式获批并纳入国家规划,这是中国首条跨省区、长距离、大规模的纯氢输送管道,对打通绿氢外送通道具有里程碑式的意义。

一切新兴产业的发展,都离不开扎实的技术储备,这是支撑产业持续向前的根本动力。内蒙古从一开始就高度重视氢能装备制造业的培育,目标是到2027年,内蒙古全区氢能“制储输用”全产业链装备制造创新能力显著提高,建立较为完善的供应链和产业体系。

通过“引进+培育”双轮驱动,一批龙头企业已在内蒙古落地生根,关键装备的本地化制造能力正迅速形成。

广东国鸿氢能公司由南到北跨越大半个中国来到鄂尔多斯投产了大功率氢燃料电池电堆生产线,其产品性能达到国际先进水平。包头氢晨科技等企业也在同步发力,构建核心零部件的供应能力。

本土企业北奔重汽扛起了氢燃料电池重卡产业链“链主”的大旗,已成功下线内蒙古首台套氢燃料电池重卡,并牵头构建“风光氢储车”一体化产业生态链。

另一方面,离网制氢、风光氢储氨醇一体化等适应可再生能源波动性的新模式将得到更广泛的应用,推动技术迭代和成本下降。

随着产业链不断成熟,批复项目陆续投产,以“鄂呼包乌”为核心的产业集群将进一步壮大,氢能在内蒙古逐步形成具备国际竞争力的规模效应和成本优势。

从“乌金”滚滚的煤炭时代,到“风光”无限的绿电时代,再到如今“氢心”聚力的氢能时代,内蒙古走出了一条具有鲜明特色的能源转型之路。