在市场利率长期下行与居民资产配置再平衡的背景下,以“稳健为基、收益增强”为特色的“固收+”产品,正成为投资者构筑财富底仓、追求长期复利的重要工具。

今年以来,A股市场显著回暖,以债券等低波动资产为核心配置、权益及可转债等高波动资产为辅助的“固收+”产品,凭借其“稳中求进”的特性,不仅较好地把握了权益市场回暖带来的收益增强机会,亦有效控制了组合波动,交出了一份亮眼的业绩答卷。

据证券时报基金研究院统计,截至8月26日(下同),年内逾97%的“固收+”基金(统计口径包括可转债基金、混合一级债基、混合二级债基以及股票资产配置比例不超过40%的偏债混合基金,份额合并统计)实现正收益。

赚钱效应带动资金持续流入。数据显示,“固收+”基金规模在一季度环比增长8.19%之后,二季度继续增长5.77%,总规模达1.96万亿元,实现自2022年以来首次连续两个季度正增长。这一数据背后,不仅是市场环境的推动,更得益于基金公司产品策略的持续进化、投资者认知的系统性提升、“固收+”产品与居民理财需求转变的深度契合,以及其内在风险收益平衡逻辑的有效性。

产品进化:从同质化到精准化策略布局

在“固收+”发展初期,由于多数产品策略聚焦“固收打底、权益增强”的笼统定位,未明确权益部分的具体方向与操作逻辑,导致产品风格模糊、同质化问题较为突出,投资者难以通过产品描述识别不同产品的真实风险收益特征。这一发展阶段的产品设计已无法满足日益精细化的市场需求。

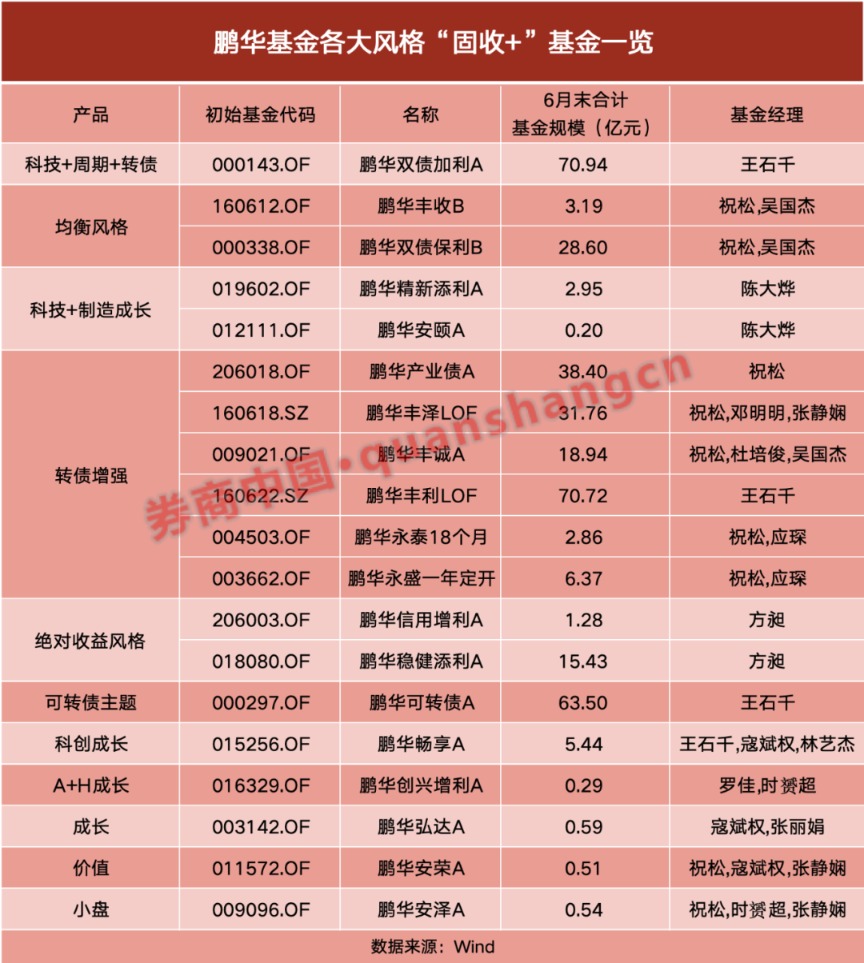

为应对这一挑战,行业领先机构开始推动产品风格清晰化。以鹏华基金为例,其以“策略标签化、风格细分化”为核心,依据不同投资目标、资产配置逻辑与风险偏好,为每只产品设定明确的风格标签,使产品定位、收益来源和风险特征清晰对应,有效解决了早期产品定位模糊的问题,为投资者提供了可识别、可选择的配置工具,体现了高度的工具化特征。

具体来看,鹏华基金的主动型“固收+”产品目前已形成六大差异化风格,每一类均有明确的投资方向与代表产品。

其中,“科技+周期+转债”风格以科技与周期板块的转债和股票为核心,通过把握产业趋势增强收益,代表产品为王石千管理的鹏华双债加利。

“均衡风格”则在股票、债券、转债之间均衡配置,风险暴露更为可控,适合保守型投资者,代表产品为祝松和吴国杰共同管理的鹏华丰收、鹏华双债保利。

“科技+制造成长”风格聚焦科技制造领域的成长资产,追求长期收益弹性,代表产品为陈大烨管理的鹏华精新添利、鹏华安颐混合。

此外,“转债增强”风格主要通过一级市场申购和二级市场交易可转债以增厚收益,代表产品为祝松管理的鹏华产业债以及王石千管理的鹏华丰利;“绝对收益风格”以控制回撤为首要目标,追求稳定正回报机会,代表产品为方昶管理的鹏华稳健添利;“可转债主题”风格则充分利用可转债的债底保护和权益弹性,代表产品为王石千管理的鹏华可转债。

在量化策略辅助管理的“固收+”领域,鹏华进一步通过模型锁定细分赛道,实现更精细的风格划分。例如,“科创成长”风格产品鹏华畅享通过多因子模型筛选科创板个股,并搭配利率债对冲风险;“A+H成长风格”的产品鹏华创兴增利则同步布局A股与H股成长资产,以分散市场风险。此外,鹏华还布局了成长、价值、小盘三种量化“固收+”风格,分别对应鹏华弘达、鹏华安荣、鹏华安泽等产品。这种“量化+风格”的模式既避免了主动管理可能带来的风格漂移,又能通过系统化方式捕捉细分机会。

风格化产品的背后,是鹏华基金对“固收+”产品“收益风险匹配”逻辑的深度理解,以及强大的投研体系支撑。自2020年起,鹏华将“固收+”产品列为战略重点,并建立了由“固定收益投资决策委员会”顶层统筹的投资决策体系。该体系层次清晰:委员会负责全局风控和战略方向,核心基金经理确定大类资产配置参数,基金经理深入挖掘细分资产超额收益,基金经理助理则负责执行、复盘与合规监控,形成“决策-执行-监督”的闭环机制。这一架构体现了工业化生产的特征,有效契合了“固收+”产品“稳健为本、增强为辅”的特性,能够在守住底仓安全的基础上,通过团队协作动态调整增厚收益。

在风险控制方面,鹏华建立了严格的回撤管理体系,注重事前防控,依托恒生交易系统与内部投研一体化平台进行双重监控,严格执行资产配置比例,通过系统化预警机制控制回撤。针对权益部分,不同波动组合设置差异化的含权资产上限,并通过行业与个券分散降低风险;信用风险方面,在内部信用库严格准入的基础上,避免过度信用下沉,并设定持仓比例限制;久期风险则通过组合久期上限进行管理,以规避利率误判带来的波动。这种精密的风控体系展现了工程化的管理思维。

数据是最好的见证,它把体系的力量和风控的价值,转化为可触摸的成果,规模与业绩的双重提升,便是对鹏华“固收+”布局的最佳认可。

Wind数据显示,截至二季度末,鹏华基金旗下“固收+”基金整体规模约600亿元,位居行业第八位,较一季末的规模排名提升5个名次。

在二季度末“固收+”基金规模超500亿元的基金公司中,景顺长城、中欧基金、鹏华基金二季度末“固收+”产品规模增速位居前三。

其中,鹏华基金不仅规模增长强劲,产品业绩也表现突出,上述各种风格的“固收+”产品年内均取得正收益。旗下鹏华可转债A在规模超50亿元的“固收+”产品中年内涨幅位居第一,鹏华双债加利、鹏华丰利等产品的净值增幅也均位居前列。

长期来看,银河证券公募基金长期业绩排行榜显示,截至2025年6月30日,鹏华可转债A过去7年净值增长率在可转换债券型基金(A类)中排名3/22。

在天相投顾评级中,鹏华可转债A、鹏华双债加利A、鹏华产业债A均获得十年期五A评级。

值得关注的是,据基金定期报告,截至2024年底,鹏华产业债A自2014年-2024年连续11年净值增长率均为正。这均印证了策略分层的有效性。

认知升级:投资者从伤痛反思到理性配置

2022年,部分“固收+”产品因权益仓位过高、转债仓位踩雷等问题出现净值回撤,导致“固收+”变成“固收-”,不少个人投资者至今仍处于“受伤修复期”。当时的核心问题在于,多数投资者将“固收+”等同于“债基增强”,认为其“保本、波动小”,却忽视了权益资产带来的潜在风险。

每一次市场的阵痛,都是投资者认知升级的催化剂,让模糊的理解变得清晰。

这一轮“固收+”资产配置热潮中,投资者的认知水平已明显提升。据证券时报基金研究院统计,今年二季度“固收+”基金份额的变化与股票市值占基金资产总值的比例存在一定的负相关关系,反映出投资者对权益仓位及最大回撤的关注度显著提升,开始理解不同类型“固收+”产品的风险差异,低波属性产品更易获青睐。

Wind数据显示,从“固收+”基金的规模结构变化来看,“低波”属性混合债券型一级基金份额二季度环比增长9.3%,达7099.17亿份,份额增速和总数居各类“固收+”基金之首。

基金公司层面,以鹏华基金为代表的头部“固收+”大厂的混合债券型一级基金份额二季度环比均实现双位数增长。

以鹏华基金为例,产品定位“低波”属性的鹏华丰城A(基金定期报告显示转债仓位20%左右)和鹏华丰利A(基金定期报告显示转债仓位10%—35%),2025年二季度的基金份额分别获得67.53%和36.79%的份额增长,这类产品的共同特征是力争将最大回撤控制在2%以内,完美匹配了投资者对“稳健优先”的需求。

投资者收益预期也趋于理性化,当前普遍预期年化收益4%—6%,较2022年的8%以上明显下降。选择中高波产品的投资者大多可接受3%—5%的短期回撤,“只能赚不能亏”思维定式被打破。

这一认知重构既来自投资教训,也源于机构主动引导。

基金公司通过明确标注产品风格与风险等级,推出“风险测评”工具帮助投资者匹配适合产品,并与渠道合作开展投教活动,增强投资者对产品风险收益特征的理解。

比如鹏华基金债券投资一部总经理祝松近期在投教活动中便针对不同风险偏好客户给出具体建议:若客户希望跑赢银行理财、纯债产品且不接受大幅回撤,可选择权益仓位较低的一级债基;若追求6%—7%的更高回报且能接受4%—5%回撤,则可考虑权益仓位较高的一、二级债基。

此外,公司混合资产投资部基金经理陈大烨、多元资产投资部总经理王石千也在投教活动中,分别针对所管重点产品的风险收益特征、投资策略差异性进行详细解读,让投资者能更精准地理解产品、匹配自身需求。

需求觉醒:低利率时代下的资产配置转型

“固收+”的崛起看似偶然,实则是市场需求与时代趋势撞出的必然火花。

从当前居民流动金融资产的配置结构来看,固收类资产(包括存款、国债、货币基金、银行理财、保险、固收基金等)总规模超过200万亿元,权益类资产规模接近50万亿元,比例约为4:1,体现出投资者对稳健回报的普遍偏好。

这种资产配置特征,恰好与“固收+”产品的定位高度契合:“固收+”产品以固收资产为基础,既能满足居民对大部分资产稳健增值的核心需求,又能通过适度配置权益类资产或含权品种追求更高收益,不仅适合作为资产配置的“压舱石”,也能够提供一站式长期投资解决方案,满足居民在稳健基础上适度增强收益的需求。

更值得关注的是,当前传统固收类资产收益率在低利率环境中持续走低,吸引力显著下降。部分银行一年期定存利率已跌破1%,10年期国债利率也从2018年初的4%以上回落至目前的1.8%左右。

利率下行并非短期现象,而是多重因素共同作用的结果:直接层面与央行货币政策导向相关,根本原因则在于经济增速下台阶、经济结构转型及信贷需求下滑。当经济活跃度较高时,市场对资金的需求旺盛,资金成本随之上升;而当经济增速放缓,企业和个人的借钱需求减弱,利率自然随之下降。同时,随着经济结构优化,金融业、信息技术服务、软件等第三产业比重逐步提升,这类行业对间接融资的依赖度低于传统制造业,进一步降低了整体信贷需求,推动利率长期下行。无论是从当前经济压力下的货币政策取向,还是长期经济转型趋势来看,低利率环境都将成为常态。

在这一背景下,居民对低收益固收类产品的容忍度逐渐降低,风险偏好缓慢抬升,跨品类的资产配置趋势持续演进。而“固收+”产品因其风险可控、收益增强的特性,正成为承接居民低风险资金的重要方向。

截至6月末,“固收+”基金持续获得资金青睐,一季度与二季度规模连续增长,总管理规模逼近2万亿元,反映出其正在赢得越来越多投资者的认可,也很可能成为本轮行情的“隐形推手”。

结语:“固收+”的平衡之道

投资的世界里,没有完美的单一资产,只有更优的组合搭配,就像生活中没有绝对的好与坏,只有平衡的艺术,“固收+”的核心,正是这种平衡的智慧。

从资产配置逻辑看,债券资产波动小,但预期收益较低;股票资产预期收益高,却波动较大,在一定期限内出现亏损的概率也较高。“固收+”产品的核心优势,正是将两类资产科学结合,通过合理仓位搭配,在风险与收益间找到更优平衡点,形成风险收益特征更趋平衡的产品定位,既避免纯债产品收益偏低之局限,也降低纯权益产品波动过大之风险。

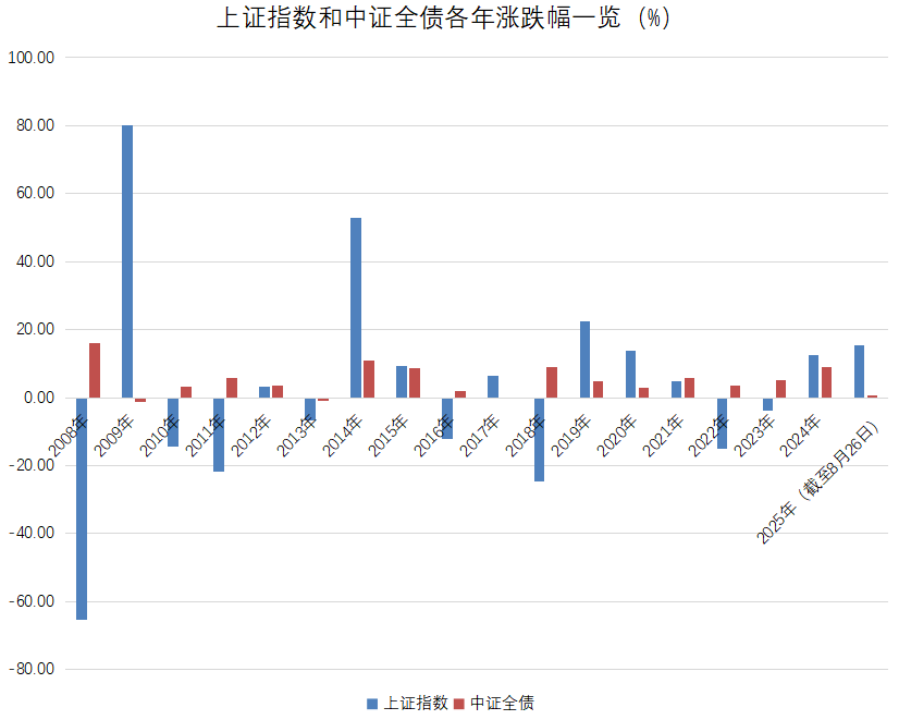

进一步看,股票与债券资产之间存在一定的负相关关系。从历史数据回溯可知,仅不到10%的时间段会出现股债双跌。这种负相关性使得单一市场的波动能够被另一市场有效对冲,再加上债市通常“牛长熊短”,而股市更多是“熊长牛短”,两者搭配能形成更稳定的收益基础。

具体可从两个典型年份窥见一斑:2018年上证指数跌幅达24.6%,同期中证全债指数涨幅却达8.85%,此时“固收+”产品通过“少权益、多债券”的配置,仍能实现正收益;而在权益市场表现突出的2009年,上证指数大涨79.98%,中证全债指数虽下跌1.4%,但凭借权益部分的丰厚回报,“固收+”产品同样能获得可观收益。

数据来源:Wind

从这两个极端年份的表现可以看出,依托股债负相关特性与合理配置比例,“固收+”产品既能适当提升长期收益目标,又能有效平滑组合波动,实现稳健回报。

从中长期维度更能清晰地看到“固收+”产品的优势:万得偏债混合型基金指数近5年、10年年化收益率分别为3.01%和4.56%,分别较沪深300指数高出4.38和0.57个百分点;而在风险层面,该指数近5年、10年的年化波动率仅为3.9%和3.67%,显著低于沪深300指数同期17.81%、18.65%的波动率,充分体现出“固收+”产品在“收益增强”与“风险控制”之间的出色平衡能力。

综上所述,“固收+”产品与广大投资者追求稳健收益的需求高度契合。尤其在利率中长期下行、居民资产配置持续转向金融产品的背景下,该类产品为投资者提供了重要的配置选择。对于希望构建长期投资底仓、追求资产稳健增值的投资者,可重点关注“固收+”产品在这一阶段的配置价值。若面对市场估值较高、难以把握配置节奏的情形,可考虑依托优秀管理人的专业能力,例如鹏华基金等机构在产品布局、风险控制和历史业绩方面均经受市场检验,投资者可借助其专业管理能力,更好地把握“固收+”产品的投资机会,实现财富的长期稳健积累。

来源:证券时报基金研究院