南方财经记者郭晓洁实习生李宜馨广州报道

今年8月,深圳经济特区迎来45岁生日。

这座从滩涂中崛起的城市,45年的生长轨迹恰是中国改革开放的注脚,而与深圳一同在时代浪潮中生长的,还有改革开放后崛起的粤商群体。

多年来,粤商以 “敢为天下先”的冒险底色、“踏石留印” 的务实姿态,在南粤大地写下无数个商业传奇。

四十余载市场淘洗后,当年的“创一代”正迎来一场关键的代际交接。

但与以往任何一个时代不同,在AI等新兴技术重构产业逻辑的当下,这场粤商的代际更替,从来不只是家族传承的个体叙事。

作为中国制造业重地与民营经济高地,广东正处产业升级的关键窗口期,年轻一代的选择与探索,恰是这片土地传统产业求变的微观注脚。他们中有人奔向新兴赛道成为“创一代”,也有人选择留守父辈的“老阵地”。

当传统产业遇上新质生产力,当父辈的 “老本行” 撞上年轻一代的新思维,这群带着创业基因的守业者,正用跨界思维解开传统产业升级的方程式。

这场传承与创新的碰撞,能否让沉淀数十年的产业“老树”发出新芽?这既是粤商二代的成长命题,更是广东产业转型升级的时代切片。

选择留下来

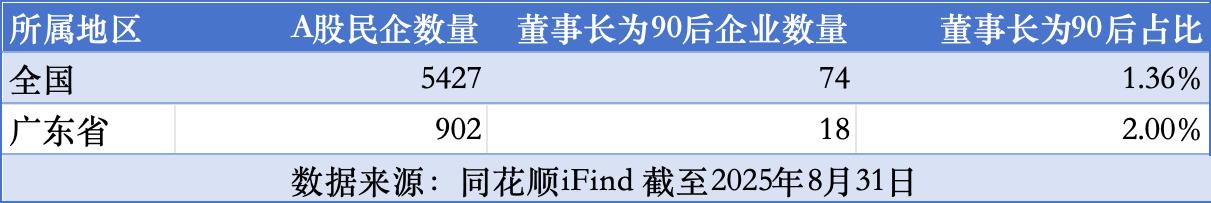

数据显示,截至 8 月31日,A 股民营企业中已有90后担任董事长的企业共74家,另有 1 家企业董事长为 00 后。年轻一代企业家已逐步崭露头角。

而在民营经济活跃的广东,902家A股民企中,90后董事长达18家,占比2.00%,高于1.36%的全国平均水平。经南方财经记者不完全统计,这18家企业中,有15家的掌舵者为“企二代”。

然而,粤商二代面临的现实是,他们要继承的大多是传统制造业企业。

瑞银证券财富管理部总监高慧曾向记者表示,不少企二代拥有海外教育背景,更倾向于科技、互联网、艺术或投资等新兴领域,广东传统制造业企业中,由第二代主动接班的情况并不普遍。

这一现象的背后,是这一代“创二代”面临的多重诱惑与抉择。

当前,AI、大模型、机器人等新兴赛道凭借资本关注度及市场成长潜力,持续吸引了无数年轻创业者。乐聚机器人冷晓琨、编程猫李天驰、影石创新刘靖康等新生代创业者已在新兴领域崭露头角,成为产业新风向的引领者。

相较之下,传统产业不仅需面对经济周期波动的压力,更需在AI时代下探索转型路径。

南方财经记者梳理发现,多数粤商二代具备海归背景与高学历,他们既受新兴产业浪潮的感召,又需回应家族企业的传承需求,在传统与新兴之间的犹豫与权衡,成为这一代 “创二代” 的共同写照。

广东省同德药业董事长周小萍之子肖皓锐的回归,便始于企业的现实困境。早年从澳大利亚留学归国后,肖皓锐曾在揭阳投资并负责管理绿源环保有限公司。而彼时的同德药业是国内气雾剂生产历史最悠久的厂家,在双氯芬酸钠气雾剂和利多卡因氯已定气雾剂领域是行业龙头企业,却面临线下销售模式受电商平台低价冲击、医疗行业周期下行等多重压力,发展陷入瓶颈。企业曾尝试通过职业经理人破局,但效果未达预期。最终,肖皓锐选择回归,以父辈“信得过的人”的身份接手,试图为企业注入新动能。“企业需要我,就回来了。”一句简单的话语背后,是责任与担当的权衡。

类似的 “回归叙事”,在广东金岭糖业集团副总裁林森身上同样上演。作为典型的 “创二代”,林森早年留学归国后进入国企工作,生活与社交重心均落在广州。当父亲提出让其回归家族企业时,她最初的犹豫十分直观:“长时间在广州生活,对家乡湛江的节奏、生活圈已不太熟悉,一开始确实有陌生感。”

但在父亲多次沟通后,林森逐渐意识到民营企业在新发展阶段的地位和机遇。最终,她决定跳出熟悉的舒适区,选择回归家族企业。

从犹豫到笃定,林森的选择不仅是个体职业路径的转向,更折射出粤商二代在传承中的纠结与成长。

但他们的回归,不再是简单的“子承父业”,而是一场在新一代技术变革大背景下的“二次创业”。

老树发新芽

创业容易守业难。

对于创二代来说,他们虽然拥有家族资产、企业基础和行业资源,但同时也肩负着在不断变化的新兴市场中让传统企业生存下去的重任。这不仅是一场传承,更是一场新的创业。他们必须在守住主营业务的同时,找到推动产业升级的新路径。

2024年4月,肖皓锐接手广东同德药业时,面临的是一块“烫手山芋”。随着B端、C端电商平台的兴起,公司产品在线上售价竟低于线下经销商拿货价,价格倒挂严重,渠道信心崩塌,营销几近停滞。这位曾经创业八年的“创二代”没有选择渐进改良,而是果断推行了一场渠道“休克疗法”——全面停止对非核心经销商的供货。

阵痛来得迅猛。半年回款近乎归零,但工资照发,经销商施压,内部质疑不断,压力如山。“那段时间,几百号人的饭碗压在肩上。”肖皓锐坦言,“我不是医药圈出身,一上来就动刀,别人怎么看?母亲信不信得过我?”但他坚信,若不根治价格乱象、重建可控渠道,品牌价值将荡然无存。这场改革,是他给自己定下的“军令状”——不是接班,而是重塑。他亲自跑遍全国,一家家拜访核心客户,重新谈判合作规则;同时另辟战场,引入年轻电商团队,打通抖音流量与京东的链路,并筹备建设天猫旗舰店,构建“公域引流+私域运营”的新营销模型。

到2024年10月底,历经半年“休克式”调整,数据终于回暖:B端价格体系稳住,渠道重回正轨,在半年几乎没有回款的情况下,2024年同比上年营收持平。这张以业绩写就的“军令状”,终于被他稳稳交出。

这并非孤例。越来越多“企二代”正在积极拥抱新科技,用系统性变革激活传统基因。

作为80后的林森,接手家族传统制造业已有6年。这家湛江的龙头制糖企业拥有全国领先的完整产业链,食糖加工、储存能力均位居全国前列。但在市场环境剧变的当下,她面临着守业与转型的双重考验。

2020年起,林森启动了企业数字化转型计划:全集团部署ERP管理系统,推动生产智能化改造,采用无人机辅助种植,让传统农业插上科技的翅膀,并通过工业互联网、大数据、区块链等技术构建数字化集群平台。

变革的触角不只伸向制造业车间,传统商圈也在二代管理者手中“焕新”。

今年7月,正佳集团副董事长谢萌,在自家商场门口玩起Cosplay,引爆社交媒体。

这位曾任职美林银行的海归“二代”,早年从工地基层做起,逐步推动集团财务与工程管理流程优化。

“十几年前,电商的兴起让我们面临了不小的挑战,当时,我们看到了租金收入的”天花板“以及消费者习惯的变化,急需寻找一个突破口。”谢萌向记者表示。

之后,他大胆启动文商旅融合战略,将正佳广场从传统购物中心转型为涵盖极地海洋世界、雨林馆、自然科学博物馆的“都市微度假目的地”。他还引入直播带货、IP联动,深度激活场景经济。目前正佳年客流量已突破5500万人次,年销售额超64亿元,成为华南文旅商业新地标。

“运营企业就好像在大海上开船,风平浪静的时候,很多人都可以胜任,但是遇到暴风骤雨的时候,掌舵的人就是驾驶方向盘的人,他必须在不同的环境下做出合理、理性的决定。当年,为了寻找新的出路,我们决定开启第二曲线,进入文旅赛道,让正佳从传统购物中心向文商旅体教综合体转型。事实证明,这的确是一个正确的决定。”谢萌说。

把握“分寸感”

“‘二代’这个标签,是光环,也是重担。”林森坦言。

创二代们继承了资源与平台,却也要在传统与创新、家族情感与企业理性之间“走钢丝”。他们不仅要处理好与父辈的权责边界、赢得“老臣子”的信任,更要与职业经理人建立协同机制。

站稳脚跟的过程,本身就是一场信任博弈。与创一代白手起家、家长式管理不同,受过现代教育的“企二代”更强调制度化、透明化与专业分工。这种管理理念的转变,往往意味着对既有权力结构的重塑,也极易引发与企业元老的摩擦。如何在变革中不撕裂组织,成为接班人必须面对的课题。

高捷物流集团总经理高杰的路径颇具代表性。在美国主修经济学的他,回国后并未直接掌权,而是从父亲高孟的助理做起,深入一线积累经验。父亲不仅是企业创始人,更是他的“定盘星”:在战略方向上给予指导,在风险把控上提供支持,既放手锻炼,又在关键时刻稳住大局。这种“幕后推手”式的过渡,让二代在成长中逐步建立权威,也让组织更平稳地接受变革。

而在推动转型时,父辈的支持更是关键“背书”。当“创二代”要对积弊动刀,仅靠身份难以服众,往往需要父辈出面协调,才能打破阻力、赢得“老臣子”信任。

与此同时,职业经理人已成为现代家族企业不可或缺的角色。二代普遍意识到,家族身份不等于管理特权。“我们得有分寸感。家庭传承式管理模式里难免会掺杂亲情因素,当企业发展到一定规模时,引入职业经理人是必选项,他们能以更中立和专业的方式推动企业前行。”林森说。

肖皓锐也直言,他不会将职业经理人视为对立面,而是互补伙伴,家族成员守护使命与长期价值,职业经理人负责效率与专业运营。

美的集团的传承模式提供了范本。何享健之子何剑锋未接手经营,而是由职业经理人方洪波全面掌舵,何剑锋以股东身份参与决策,实现所有权与经营权分离。这种“家族控制+专业治理”的结构,让企业摆脱个人依赖,迈向现代化治理。

清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任高皓表示,成功的传承,是家族精神与职业化管理的融合。创一代靠胆识打天下,二代则需靠体系守江山。在放权与控权之间,在亲情与制度之间,二代既要激发职业经理人的活力,又要防范代理风险,构建可持续的治理生态。

谢萌也表示,上一代的企业家更善于精准把握战略和时机、通过大刀阔斧的开拓力和决断力赢得先机,占领市场。“而我们这一代企业家受到现代管理理念影响更深,相对更重视企业的长期愿景、使命和价值观,也更重视企业架构、管理体系和团队的搭建。在我看来,这两者是相辅相成、不可或缺的。而在企业经营中,我追求的是双方之间的平衡点,既要看得远,又要走得稳,归根结底,是如何能够持续为社会创造价值。”

从 “接班” 到 “创变”,粤商二代的使命早已超越家业延续。在数字化、智能化浪潮中,他们真正要传承的,是父辈敢闯敢试、务实拼搏的粤商精神,而且正将这精神转化为技术革新、模式重构与治理现代化的新动能。

这不仅是粤商精神在新赛道上的延续,更是一代新生代企业家对粤商精神的当代诠释。

(南方财经研究员杨期鑫对本文亦有贡献)