在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐国际陆港区多式联运中心,货车载着集装箱完成查验通关。不远处,通过“天山号”班列从中亚运来的优质葵花籽原油整装就绪,即将在新疆境内的精炼厂加工为成品食用油,为全国市场提供健康优质的油脂产品,串起亚欧腹地的贸易活力。

“天山号”是新疆开行的首列自主品牌中欧(中亚)班列,自2023年11月从乌鲁木齐国际陆港区首次试运行以来,已成为驰骋在亚欧大陆上的“新疆名片”。作为新疆自贸试验区揭牌后的创新成果,这一多式联运品牌班列整合了全疆商贸物流产业资源,为货物提供高效便捷的运输服务。

截至2025年8月31日,“天山号”已累计开行超1146列,多式联运品牌班列累计发运1146列,货值及带动进出口贸易额约257.03亿元,并实现“一天两班”的常态化开行。

通道织网:从“一条线”到“朋友圈”

2018年,陆港区贸易公司全年贸易额仅1400万元;2022年,新疆番茄酱通过班列出口首次突破1亿元;2025年,公司计划拓展电解铜进口业务,预计此单一品类每个季度贸易额可达1.5亿元——这组数据,勾勒出陆港区贸易版图的扩容轨迹。

“我们把新疆番茄酱卖到中东,把中亚优质油品引入内地,贸易半径扩了,朋友圈也大了。”陆港贸易公司总经理李源的话,道出了业务转型的核心逻辑。作为丝绸之路经济带核心区的标志性工程,乌鲁木齐国际陆港区的地理优势得天独厚:地处亚欧大陆腹地,与8国接壤、拥有19个公路开放口岸,既是四条经济走廊的交汇点,也是中欧(中亚)班列西通道的关键枢纽。

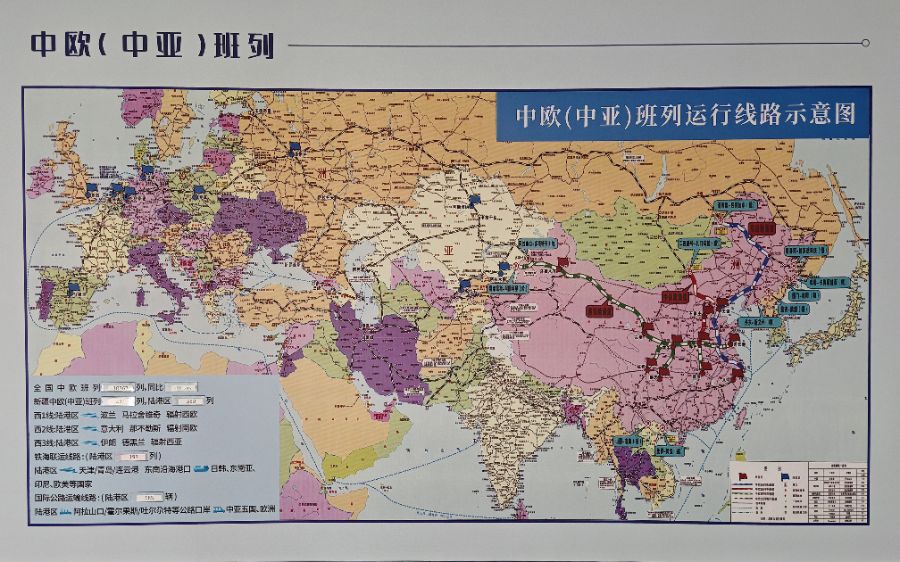

自2011年中欧(中亚)班列开行以来,西通道已形成西一、西二、西三三条干线,经哈萨克斯坦、俄罗斯等国辐射西欧、南欧;铁海联运线路则从这里出发,经东南沿海港口直抵印尼、日韩及欧美。如今,陆港区已实现与19个国家、26个城市的班列通达,昔日的“一条线”早已织成“一张网”。

中欧(中亚)班列运行线路示意图,张程摄

数字赋能:从“跑三天”到“点两下”

“过去订舱得跑三天,现在手机点两下,5分钟搞定。”新疆国际陆港公司班列事业部总经理郑跃的话,道出了陆港区的效率革命。在“铁路快通+智慧口岸”模式下,原本数天的通关流程压缩至6小时,订舱效率更是实现质的飞跃。

这场变革的核心,是新疆商贸物流集团自主研发的新智港服务平台。打开微信,客户可直接在线下单订舱,10个或20个仓位的需求瞬间提交,系统自动记录、公平分配——彻底告别了过去口头订舱的混乱与不公。

在数智科技运营指挥中心,屏幕上实时跳动着订舱数、发运量、场站作业画面,两个核心场站的物流数据与安全状况一目了然。“以前10个人对接100个客户,现在3个人就能搞定,80小时的工作量压缩到5分钟。”郑跃说,数字化不仅优化了人力配置、提升了业务效率,更深刻改变了当地的产业生态。

产业扎根:从“过路货”到“本地造”

乌鲁木齐国际陆港区“集货、建园、聚产业、强物流”的核心发展思路已初显成效,其打造欧亚陆路国际物流枢纽、国际供应链组织中心的蓝图正逐步变为现实。

新疆番茄酱通过班列出口,助力当地农民增收。尽管今年受国际形势影响,番茄酱价格与需求波动,但其对民生的带动作用始终稳固。

电解铜进口则瞄准国内产业痛点。作为国家鼓励进口的资源类商品,一列1500吨的电解铜货值超1亿元,若此项业务成功开展,将为国内新能源产业链原材料供给提供有力支撑。

更深远的变化,在于“通道经济”向“产业经济”的转型。内地生产型企业正陆续向新疆聚集:汽车拆解厂已落地,将整车拆分为零配件再出口;新能源企业看中新疆低价电价,在此设组件组装车间。以前是“过路货”,现在是“本地造”;就业增加了,产值也提升了。

开放破局:从“过路站”到“桥头堡”

机遇背后,挑战并存。尽管近年来全球宏观政治经济环境复杂多变、国内外市场需求承压,但破局的脚步从未停歇。陆港贸易公司正计划开展中亚农产品、饲料的进口业务——瞄准全国农产品和饲料的缺口,对接中亚资源,既补农业短板,又避金融风险。

“海关、铁路、政府现在都主动推政策、提效率,内地企业也常来谈合作。”郑跃讲述着他所感受的变化:“以前新疆是‘边疆地带’,现在是‘中亚腹地’,是向西开放的桥头堡。”

当“天山号”班列的鸣笛声再次响起,它载着的不仅是货物,更是共建“一带一路”的信心与希望。从“过路站”到“桥头堡”,从“通道”到“枢纽”,乌鲁木齐国际陆港区的实践证明:开放合作的道路,永远是历史的正确选择。