又一家私募因非法吸收存款受到惩治。

近日,滨州市公安局滨城分局对外发布通告称,滨州市公安局滨城分局破获了上海含德股权投资基金管理有限公司(简称“含德基金”)滨州分公司涉嫌非法吸收公众存款案,犯罪嫌疑人马某飞已被依法采取刑事强制措施。

公开资料显示,含德基金成立于2016年,曾登记为私募股权、创业投资基金管理人。去年,便有多位投资者在社交平台曝光含德基金发生风险、停止兑付、基金资产遭挪用。该私募也于去年11月主动注销。在业内人士看来,行业野蛮生长过程中不少“伪私募”打着私募旗号,通过承诺收益行非法集资之实。不过近年来,不管是监管还是警方,都加大力度打击这一违法行为,未来行业出清速度或将进一步加速,伪私募、劣质私募生存空间有望随之消失。

含德基金滨州分公司涉嫌“非吸”

近日,滨州市公安局滨城分局发布通告,宣布破获上海含德股权投资基金管理有限公司滨州分公司涉嫌非法吸收公众存款案,犯罪嫌疑人马某飞已被依法采取刑事强制措施。

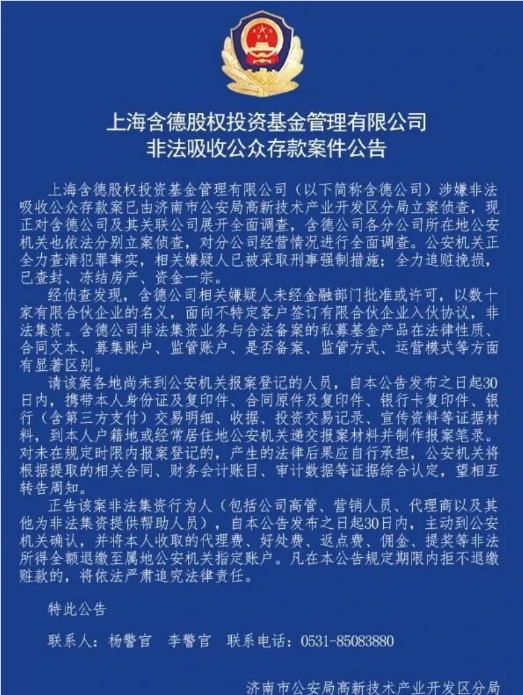

事实上,早在今年6月,济南高新分局就曾发布公告称,含德基金的相关嫌疑人未经金融部门批准或许可,以数十家有限合伙企业的名义,面向不特定客户签订入伙协议,进行非法集资。含德基金的非法集资业务与合法备案的私募基金产品在法律性质、合同文本、募集账户、监管方式等方面有显著区别。

公开资料显示,含德基金成立于2016年,注册于上海市,注册资本为5000万元,法定代表人为于小彬。去年11月,该私募在中基协主动注销。

记者采访获悉,去年多位投资者便在社交平台上表示,含德基金旗下产品停止兑付,原因是部分资金被投入到高风险的雪球产品中,并因杠杆操作而发生爆仓。此外,有投资者还称,含德基金在过去1年多的时间里,所有募集的资金都被挪作他用,而非按照合同约定进行投资,含德基金菏泽分公司的CEO兼基金经理白云凤也失去了联系。

“伪私募”加速出清

值得一提的是,除了含德基金,近年来多家“伪私募”受到惩处。

比如,去年12月,上海市公安局杨浦分局曾发布警情通报称,2024年5月22日,国际刑警组织对“和合系”公司实控人林某发布红色通报。2024年11月30日,在公安部的协调部署下,上海警方通过国际执法合作,将潜逃境外的林某从印度尼西亚押解回国,目前该案正在进一步侦办中。

今年2月,最高人民检察院和中国证券监督管理委员会在京联合召开“依法从严打击证券违法犯罪促进资本市场健康稳定发展”新闻发布会。据发布会信息,近年来检察机关依法惩治私募基金犯罪,2022年至2024年,全国检察机关起诉私募基金犯罪598件2805人,最高检挂牌督办三批共24件重大私募基金犯罪案件,已有16件提起公诉。对以私募之名非法集资,挪用、侵占私募基金财产,利用私募基金内幕交易、操纵市场等犯罪依法追究刑事责任,助推行业规范健康发展,为私募基金充分发挥服务实体经济功能提供法治保障。

行业优胜劣汰加速

“伪私募”出清的过程中,行业优胜劣汰也不断加速。

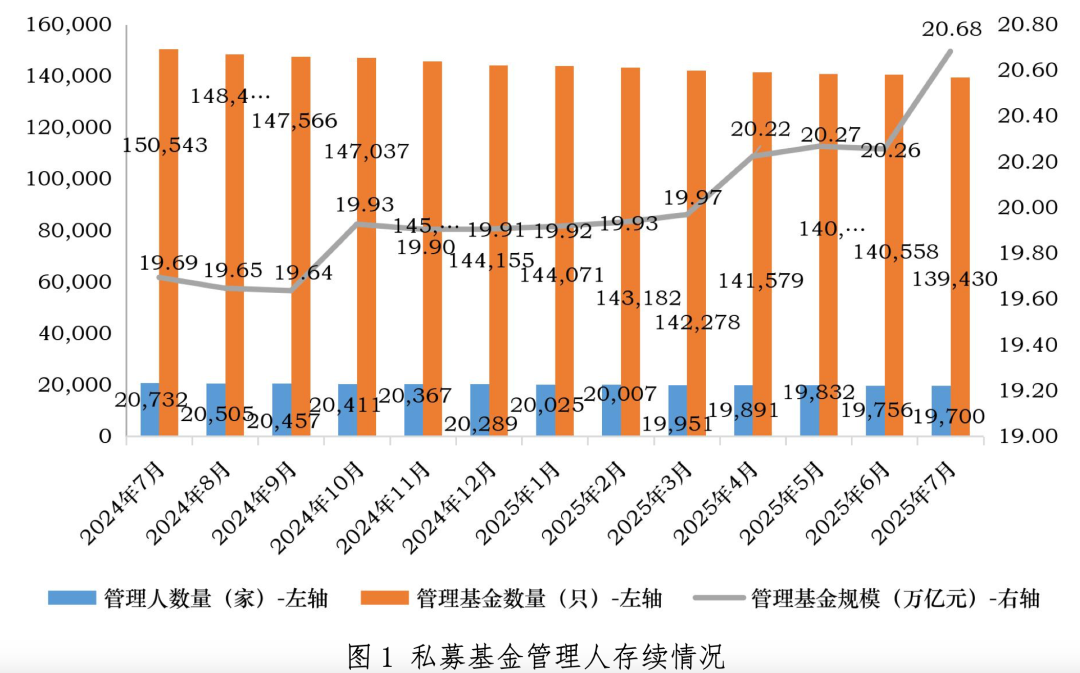

中基协数据显示,截至2025年7月底,存续私募基金管理人为19700家,管理基金数量为139430只,管理基金规模为20.68万亿元。而在2025年初,私募管理基金规模为19.91万亿元,管理人数量却高达20289家。这意味着,今年以来私募行业管理规模提升了近4%,但管理人数量减少了589家。

拉长时间来看,2020年底私募行业管理规模和私募管理人数量分别为15.97万亿元和24561家。也就是说,从2020年底到2025年7月底,近五年多时间里,私募业管理规模增长了4.71万亿元,但管理人数量减少了近5000家。

“在私募的野蛮生长阶段,管理规模和管理人数量均快速增长,但很多违规行为、灰色地带也随之出现。因此,近年来监管部门不断升级‘扶优限劣’,行业规模与管理人数量的一升一降,说明私募行业开始从量的增长迈向质的发展,优胜劣汰加速推进。”沪上某私募研究员表示。