工业和信息化部、国家发展改革委日前联合印发《工业园区高质量发展指引》,进一步引导工业园区提质增效升级。

《每日经济新闻》记者注意到,当前,我国工业园区正面临内部改革深化和外部环境变化的双重挑战,新时代推进新型工业化的内涵要求也对工业园区发展提出了更高标准,亟需通过制定指引,为工业园区从“量的快速增长”迈向“质的有效提升”提供行动指南,切实促进工业园区高质量发展。

指引从做强特色优势产业、完善园区空间治理、培优园区企业主体、提升产业科技创新能力、促进实数深度融合、推动绿色安全发展、提高开放合作水平等7方面出发,提出19个发展导向。

持续优化产业发展布局

在做强特色优势产业方面,指引提到要明确园区产业定位、强化产业链式集聚、提升园区产业能级。

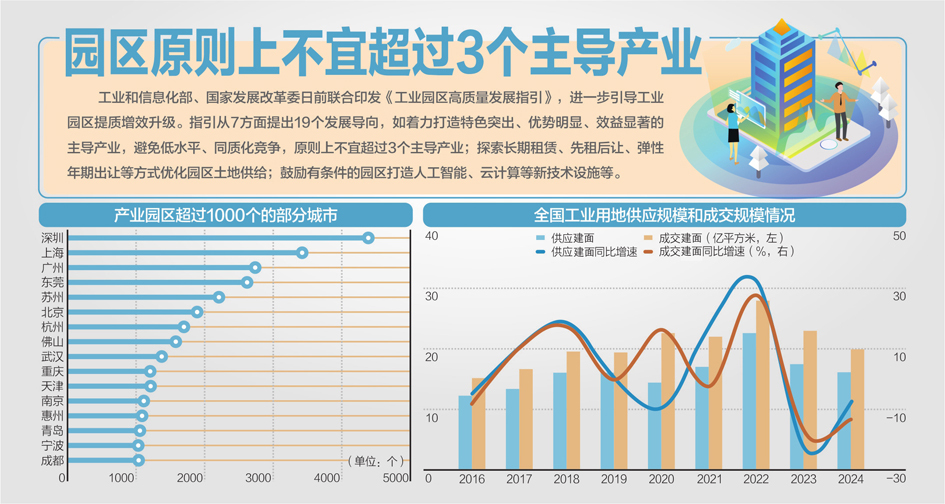

指引指出,要充分考虑本地资源环境禀赋和产业基础,聚焦产业发展重点,编制园区产业发展规划。着力打造特色突出、优势明显、效益显著的主导产业,避免低水平、同质化竞争,原则上不宜超过3个主导产业。建立健全园区产业评估和监测机制,持续优化产业发展布局。

要梳理企业、技术、产品强项与短板,精准识别园区产业链供应链的优势和薄弱环节,采取链式招商、产学研联合、生态协作等多种方式推动产业链上下游集聚发展。建立“链长制”等针对性工作体系,促进上下游企业强化产业协同与创新发展。

要推动传统产业转型升级,引导企业加强技术改造和设备更新,加快新技术、新工艺、新材料、新装备应用,依法依规淘汰落后产能。瞄准科技前沿和关键领域,立足产业特色优势,因地制宜加强新兴产业和未来产业的谋划布局,推动场景建设和开放,促进技术创新迭代,积极培育壮大新赛道新动能。

工业和信息化部信息中心运行监测分析部副主任王莉在接受《每日经济新闻》记者书面采访时表示,我国工业园区正面临内部改革深化和外部环境变化的双重挑战。工业园区在新时代作为推进新型工业化的重要载体,应加快转型升级。

王莉表示,在当前经济转型和“双碳”目标深入推进的背景下,工业园区被赋予新的使命、开展新的探索。例如打造特色突出、优势明显、效益显著的主导产业;加快新技术、新工艺、新材料、新装备应用;加强新兴产业和未来产业的谋划布局;探索建设绿色工业园区与零碳园区;推动企业实现能源低碳化、资源高效化、生产洁净化、产品绿色化、用地集约化。

探索优化园区土地供给

当前很多地方园区存在“产业同质化、招商内卷化”问题,也存在绿色低碳转型推进不均衡等挑战,指引在破解这些核心痛点上,是否有针对性的制度设计或路径规划?

王莉认为,在产业集聚方面,指引强调园区应充分考虑本地资源环境禀赋和产业基础,聚焦产业发展重点,避免低水平、同质化竞争,每个园区原则上发展不超过3个主导产业,实现资源有效配置、产业高效协同。在绿色低碳方面,指引强调园区要推动新能源基础设施的开发利用,加强污水、垃圾、有害物收集处理等公共设施建设,推进工业固废综合利用、再生资源循环利用,推动重点用能用水行业的节能节水改造。

此外,指引提出,加强土地集约利用。探索长期租赁、先租后让、弹性年期出让等方式优化园区土地供给。以协商收回、协议置换、费用奖惩、使用权转让等方式盘活园区存量土地,做好低效用地再开发。在符合规划、确保安全等前提下,探索“工业上楼”、立体仓储建设等新方式,拓展产业发展空间。强化土地效益评价考核和结果运用,优先保障符合产业发展方向的优质企业用地需求。

优化园区空间布局。依据国土空间规划,因地制宜调整优化园区生产和生活空间布局。聚焦主导产业,科学合理建设道路交通、环保安全、仓储物流、能源保障等基础设施,完善研发创新、生产制造、商务生活等配套设施。加强园区与周边地区的联动合作,探索与社区的协同发展,为园区企业和员工提供医疗、教育、文化、娱乐、体育等公共服务。

“这些建议为不同行业、不同地域、不同规模的园区实现特色化、集约化、规范化、绿色化发展提供了重要参考。”王莉说。

政策落地的关键在于执行与监督,指引印发后,将如何推动地方相关部门结合实际落实?

对此,王莉表示,未来,工业和信息化部、国家发展改革委等部委将与地方有关部门形成合力,进一步强化工业园区高质量发展指导,通过总结优秀经验、推广典型案例、制定标准规范、健全管理机制等系列举措,推动工业园区提质增效升级,为产业创新升级、经济稳定增长奠定坚实基础。