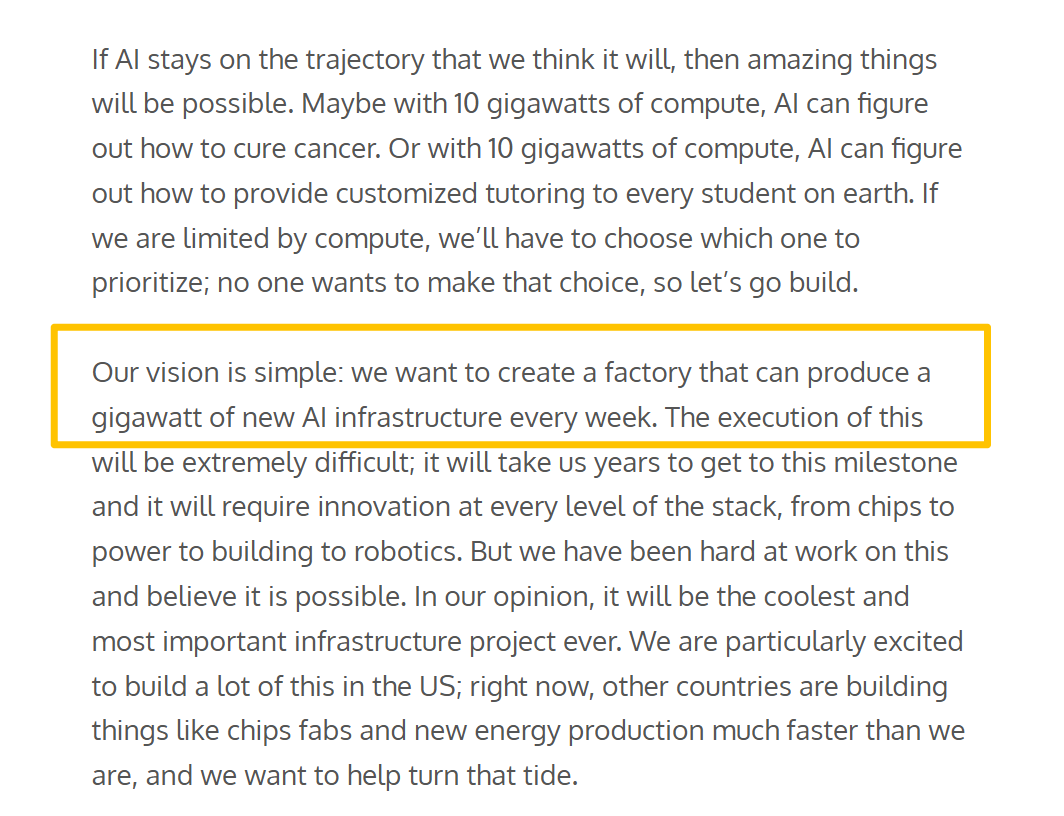

在本周前两天短短48个小时里,美国AI明星初创公司OpenAI先后与英伟达、微软、甲骨文、软银一起官宣合作建设17吉瓦的数据中心项目。

按照目前的算法,这相当于8500亿美元的总投资额。而要让这些设施持续运作,还需要17座核电站(或9座胡佛大坝)的发电量,相当于1300万户美国家庭的用电需求。

夸张的数字也引发了各种不怀好意的嘲讽。在一张广为流传的图片中,OpenAI、甲骨文和英伟达被描述为互相倒腾千亿美元的“金融作手”。怀疑者指出,这个体系看起来像是循环融资模式。OpenAI正在向依赖英伟达、软银等合作伙伴的项目承诺支付数千亿美元,而这些大公司也在对相同的项目进行投资,并从芯片销售、算力租赁和股价中分别获得回报。

当地时间周二,OpenAI掌门奥尔特曼对一系列质疑进行了公开回应。

对于投资金额,奥尔特曼表示能够理解外界的种种担忧,但强调这样的投资并非过度。

他表示:“人们的担心我完全理解。我认为这是很自然的反应,OpenAI的增长速度比我听说过的任何企业都要快。”

奥尔特曼同时坚称,这一轮建设热潮是对需求激增的回应——过去18个月里,ChatGPT的使用量就增长了10倍。而要最大化人工智能的能力,必须建立一个由超级计算设施组成的网络。

他总结道:“这就是交付AI所需的条件,与过往的技术革命和早期互联网不同,需要的基础设施非常之多,而这只是其中的一小部分。”

值得一提的是,奥尔特曼也在周二发布短篇博文《丰富的智慧》,其中特别提及:“如果人工智能保持我们预期的轨迹,那么将会实现令人惊叹的事物。也许在拥有10吉瓦算力时,人工智能能找到治愈癌症的方法。或者在10吉瓦算力下,人工智能可以为地球上的每一位学生提供定制化辅导。如果我们受制于算力,就不得不在这些目标中做出取舍;没有人愿意做出那样的选择,所以我们就得去建设。”

奥尔特曼也给出了明确的愿景:打造一座工厂,能够“每周生产1吉瓦的AI基础设施”。为此需要在技术栈的每一层进行创新,包含芯片、电力、建筑,再到机器人。

对于循环融资的质疑,OpenAI首席财务官萨拉·弗莱尔也驳斥称,这是整个生态系统正在联合起来,应对历史性激增的算力需求,大型科技繁荣历来都需要这种大胆且协调的基础设施建设。

弗莱尔也对各方合作的模式披露了更多信息:甲骨文等公司正在动用其资产负债表建设数据中心,上线后由OpenAI支付运营费用,英伟达的投资则用于让项目启动并运行。随着项目上线,英伟达会为所有芯片获得报酬。

这一说法似乎印证了此前有关英伟达探讨设立“芯片租赁”商业模式的传言。

奥尔特曼总结称,这种过度投资与投资不足的周期几乎伴随了每一次技术革命,总有人会因此感到痛苦。他说:“人们会因为过度投资而受伤,也会因为投资不足、产能不够而受伤。聪明人也会因为过度兴奋而亏钱,当然也会有人赚到很多钱。但我相信,从长远来看,这项技术对社会的价值将是巨大的。”

谈论上市、智能硬件

作为老生常谈的问题,奥尔特曼再一次表示OpenAI上市的问题“很复杂”。

他说道:“假设总有一天OpenAI会成为上市公司,我对这件事感到五味杂陈...目前而言,我们显然能够从私募市场募集到大量资金。”

奥尔特曼认为,上市会让长期投资变得困难,因为需要在季度层面满足华尔街的预期,但他也表示,如果人们愿意,大家应该能拥有OpenAI的股份,希望这件事能够发生。

相较遥不可及的上市,OpenAI的首批智能硬件显然会更快到来。奥尔特曼也在周二暗示,这些新产品可能会重塑人们日常使用计算机的方式。

OpenAI首席执行官表示,计算机此前从未真正能够“理解与思考”,而技术突破创造了发明全新使用方式的机会。他也提醒说,OpenAI距离有产品可以真正推向市场还需要一些时间。即便到了那一步,公司计划推出的也只是一个“小型的设备家族”。但奥尔特曼也强调,其潜力“非常巨大”, 值得全力投入。