新华财经北京9月26日电(王菁)防范化解地方政府债务风险是关乎发展全局的战略任务。2025年以来,一揽子化债方案加速落地,截至9月26日,全年2万亿元置换债券额度已发行约1.986万亿元,进度超99%,我国地方债务风险防控工作亦在系统应对、深化治理的新阶段走深走实。

业内人士表示,隐性债务化解是一项复杂的系统工程,需要坚持“遏制增量、化解存量”的基本原则,中央与地方协同发力,短期应对与长效机制建设相结合。随着化债系列政策效果持续显现,地方政府债务结构得到优化,财政可持续性增强,为经济高质量发展筑牢了安全垫。

隐债置换“领衔”一揽子化债政策落地见效

2025年地方债隐性债务置换呈现进度快、结构优化等特征。

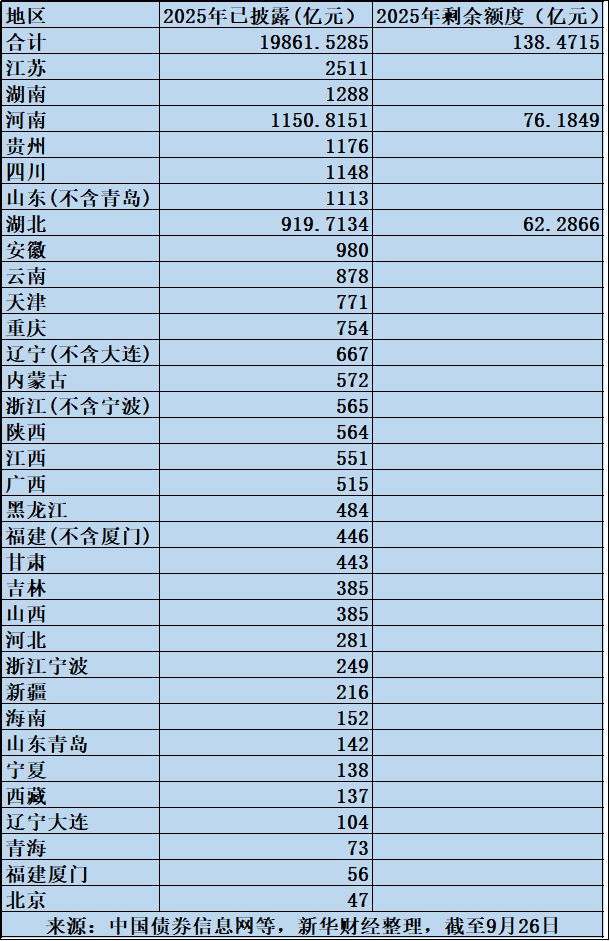

据新华财经梳理,截至9月26日,今年已发行或公告发行的地方债用于置换存量隐性债务规模已达19861.5285亿元,距离完成年度额度近在咫尺,仅河南、湖北分别76.1849亿元和62.2886亿元剩余额度尚未披露发行。

从发行期限来看,2025年“置换隐债专项债”发行期限明显拉长,仅30年期品种的发行规模便已超过7000亿元;10年期以上债券占比超七成,长期限品种有效平滑了各地偿债压力。

从地区分布看,中西部债务等地区获得额度倾斜,如河南累计发行1150.8151亿元置换专项债,西南地区如贵州、云南等省份发行规模为1176亿元和878亿元,亦凸显出“一地一策”的精准施策思路。而东部地区则侧重于存量债务期限结构优化,江苏、浙江等地发行的置换债中15年期及以上品种占比突破50%,显著降低债务短期滚动压力。

2024年11月,为切实支持地方政府化解债务风险,财政部宣布2024—2026年每年安排2万亿元地方政府债务限额支持地方用于置换存量隐性债务。据新华财经获悉,2024年的2万亿元置换债券已于当年发行完毕,2025年上半年全部使用完毕;2025年的2万亿元置换债券截至6月末已发行1.8万亿元,占全年额度的90%,已使用1.44万亿元。

不少业内人士透露称,化债资源的精准投放是此轮置换工作的突出特点。财政部指导各地制定债券发行计划,合理安排发行节奏。同时,地方积极做好隐性债务置换过程中的梳理核实、变动统计和资产管理等工作,实现全流程“闭环”管理。

实际上,当前化债政策效果已在多个维度逐渐显现。财政部预算司一级巡视员李大伟此前在财政部新闻发布会上表示,为确保置换政策及时落地见效,财政部指导督促地方加强隐性债务置换管理,合理安排发行节奏,缩短债券发行和实际置换的时间差,最大程度降低利息成本。

“通过发行低息地方政府债券优先置换利息高、期限短、风险大的隐性债务,极大降低了债务利息支出和到期债务的偿还、接续压力。”在中诚信国际研究院院长袁海霞看来,隐债置换对地方而言是下了一场“及时雨”。随着化债推进和利率中枢下移,债务综合成本有所下降,债务结构也有一定的优化。

除了债务置换稳步落实,融资平台退出工作也在加速推进。李大伟此前表示,发行置换债券也推动了融资平台改革转型。中国财政科学研究院金融研究中心研究员赵全厚指出,截至今年6月末,超六成融资平台已实现退出,按照静态统计指标来看,约10500家融资平台公司已经退出,预计2026年上半年退平台工作任务将基本完成。

一直以来,融资平台市场化转型是长效机制建设的关键环节。现代咨询集团董事长丁伯康表示,通过置换隐性债务,有效支持“实体类”融资平台改革转型后“轻装上阵”,真正成为独立运营、自负盈亏的市场主体。这一转变不仅降低了政府隐性担保风险,也促进了金融市场健康发展。

长效机制稳步构建财政可持续性不断增强

随着化债工作深入推进,政策重点已从“应急抢险”逐步转向“常态防控”与“长效机制建设”并重。财政部部长蓝佛安也在近期新闻发布会上强调,“化债是手段,发展是目的”,要坚持化债和发展两条腿走路,有效推动经济发展和债务管理良性循环。

“这一表述深刻揭示了化债工作的根本宗旨,”丁伯康称,随着地方需要化解的隐性债务规模大幅减少,释放出大量的资金资源和时间精力,有利于地方专注于兜牢“三保”底线和加快经济建设,为地区发展注入新动能。

对于十五五时期的“在存量上做减法”路径,财政部指出将继续落实好一揽子化债举措,提前下达部分2026年新增地方政府债务限额。业内人士表示,这种靠前使用化债额度的做法,可以让地方政府更早获得资金支持,及时偿还到期隐性债务,同时有助于稳定市场预期。

据新华财经梳理,今年3月全国人大确定的专项债限额为399185.08亿元,财政部披露截至7月专项债余额为355144亿元,限额以下有约4.4万亿可使用空间。

长江证券研究所宏观首席分析师于博分析指出,过往财政部提前下达的是新增专项债额度,但实际发行往往是在第二年、不会大规模提前,但这次财政部提到的地方政府债务限额或直接指向隐债置换债,目前今年额度已基本发完,由于已经走过人大审批流程,因此明年额度或有可能提前到今年四季度发行。

“理论上最早可以提前至今年四季度,”东吴证券首席经济学家芦哲也表示,提前使用化债额度,主要起到腾挪资金和节省利息两方面效果,可以节省和腾挪资金用于经济建设、民生保障等领域。

“若提前发行规模分别达到1万亿、1.5万亿、2万亿,将分别拉动社融增速0.2%、0.4%、0.5%,也将进一步改善地方政府、城投资产负债表。”于博称。

亦有不少观点提及,绩效管理也是未来长期确保债务资金使用效率的核心。北京国家会计学院副院长李旭红表示,化债工作既要严格地方政府债务限额管理,建立统一的长效监管制度,还要提升债券资金使用绩效,更好发挥政府债券的带动放大效应。这一观点指出了化债工作从“量”的管理向“质”的提升转变的重要方向。

财政部金融司原司长孙晓霞指出,尝试建立“经济效益+社会效益双维度绩效评价体系”,将项目带动GDP增长、税收贡献等经济指标与民生满意度、公共服务覆盖率等社会指标共同纳入考核,倒逼地方债提质增效。这一建议为构建更加科学的政府债务绩效评价体系提供了新思路。

随着化债政策与发展战略的协同推进,地方政府财政可持续性正在不断增强,能够将更多资源投入到经济发展和民生保障领域。这场悄然进行的债务结构优化,正为我国经济高质量发展筑牢财政安全屏障。