9月26日,商务部、工业和信息化部、海关总署、市场监管总局联合发布2025年第54号公告(以下简称《公告》),明确自2026年1月1日起,对货物名称为仅装有驱动电动机的具有车辆识别代码(VIN码)的其他载人车辆(参考海关商品编号为8703801090)实施出口许可证管理。这一专项许可制度的落地,或标志着中国新能源汽车出口从“规模导向”全面转向“质量为先”,为中国新能源汽车在海外市场的高质量发展筑牢制度屏障。

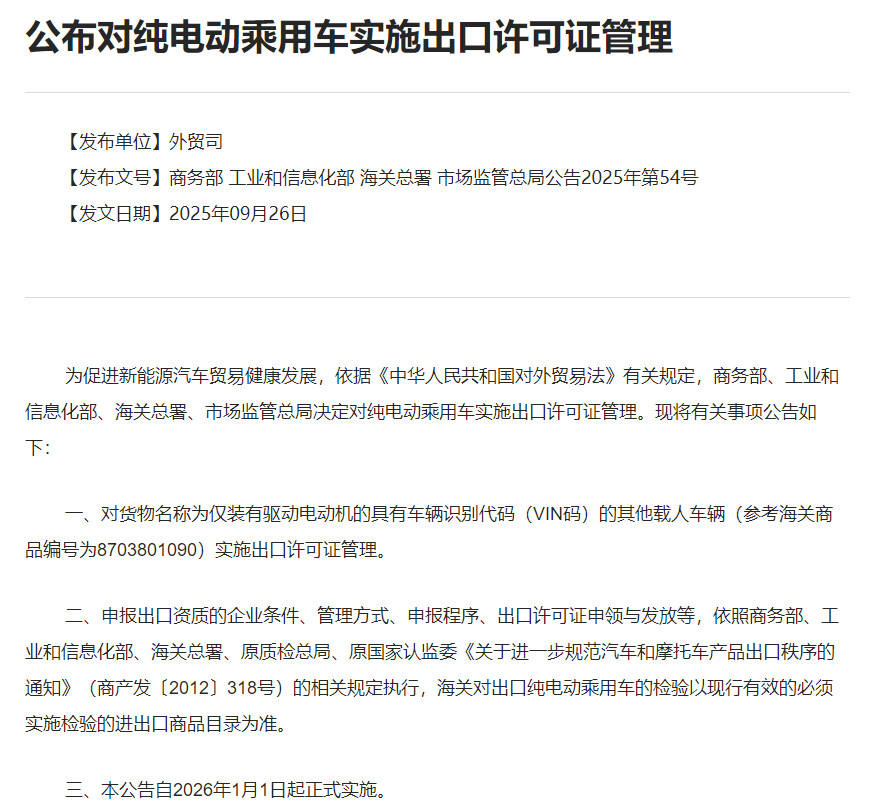

商务部网站截图

图片来源:商务部网站

根据《公告》,申报出口资质的企业条件、管理方式、申报程序、出口许可证申领与发放等,依照商务部、工业和信息化部、海关总署、原质检总局、原国家认监委《关于进一步规范汽车和摩托车产品出口秩序的通知》(商产发〔2012〕318号)的相关规定执行,海关对出口纯电动乘用车的检验以现行有效的必须实施检验的进出口商品目录为准。

“商务部等主管部门此举是为了规范管理纯电动乘用车出口秩序,防止平行出口等不规范行为的出现。”9月26日,乘联分会秘书长崔东树在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

“这意味着,届时所有纯电动乘用车出口必须向商务部或其授权机构申领出口许可证,未获许可将禁止出口。同时,政策规定,仅汽车制造企业及其授权经营企业具备申领资格,且仅可出口本企业自产品牌的纯电动乘用车。”中汽中心资深首席专家、中国汽车战略与政策研究中心总工程师吴松泉表示,在此关键阶段,推动汽车制造企业全面主导自产品牌纯电动乘用车的出口业务,为出口提质升级注入重要动力。

事实上,当前正值中国新能源汽车出口规模爆发期。乘联分会数据显示,2025年1~7月,我国新能源乘用车出口119.9万辆,同比增长57.1%。

但高速增长背后,行业中也不乏乱象,如“0公里二手车”冒充新车出口等,甚至有部分个人或企业将国内陷入经营危机的车企产品出口至海外市场,严重损害了中国汽车在国际市场上的信誉。

而《公告》出台的核心逻辑,即通过制度约束推动汽车海外业务高质量发展,这一选择植根于产业发展的历史镜鉴。中国摩托车曾在上世纪90年代以低价策略快速抢占东南亚、非洲市场,但因缺乏统一标准、售后体系缺失,导致 “低价劣质”标签固化,最终在贸易壁垒与竞争中份额大幅萎缩。而这一教训或为中国新能源汽车出口敲响警钟——规模扩张若脱离质量管控,终将透支产业长期竞争力。

在此背景下,通过出口许可证管理或成破局关键。《公告》中明确沿用《关于进一步规范汽车和摩托车产品出口秩序的通知》(商产发〔2012〕318号)成熟框架,不仅要求申报出口资质的企业列入工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》,且具备有效的国家强制性产品认证。同时,《公告》更对企业的海外服务、售后渠道有了明确要求,如一类企业(可授权出口经营企业7家)需满足境外售后维修服务网点达到50个,且乘用车年出口量需要达到10000辆以上。而此举本质是通过硬性门槛筛选优质主体,从源头切断低质出口链条,为高质量发展扫清障碍。

对于《公告》对中国纯电动乘用车出口的影响,崔东树认为,如此一来,中国品牌在海外市场的发展秩序更好,可以防止海外内卷式打价格战的行为出现。“此次主管部门对纯电动乘用车实施出口许可证管理,将进一步提升中国品牌在海外市场的形象,让中国品牌纯电动乘用车在海外市场实现更好的发展。”崔东树分析称。

另有观点认为,出口许可证管理的核心成效,在于通过精准监管防止“劣币驱逐良币”,让在海外深耕渠道与服务的车企获得更大发展空间。《公告》实施后,行业分化态势将显著加剧,头部企业凭借多年海外布局形成的竞争壁垒,成为最大受益者;缺乏合规和海外运营服务能力的企业或面临淘汰,市场秩序有望得到根本性净化。

吴松泉则认为,《公告》的发布有望从三大核心层面系统重构出口秩序,即强化品牌责任、提升服务水平、遏制低价竞争,从而构建健康可持续的出口生态,助力我国电动汽车在全球市场中实现品牌提升与长远发展。