“我明天下午两点要去首都机场,帮我约一辆能坐4个人、宽敞一点的车。”

国庆长假首日,出行高峰如期而至。在此之前,不少出行平台都结合AI(人工智能)技术推出了全新的技术升级。面对复杂的出行需求,AI能成为靠谱的“出行搭子”吗?今天,我在出行高峰期体验了一把AI出行助手——滴滴出行在假期前三天刚刚开放公测的智能助手“小滴”。

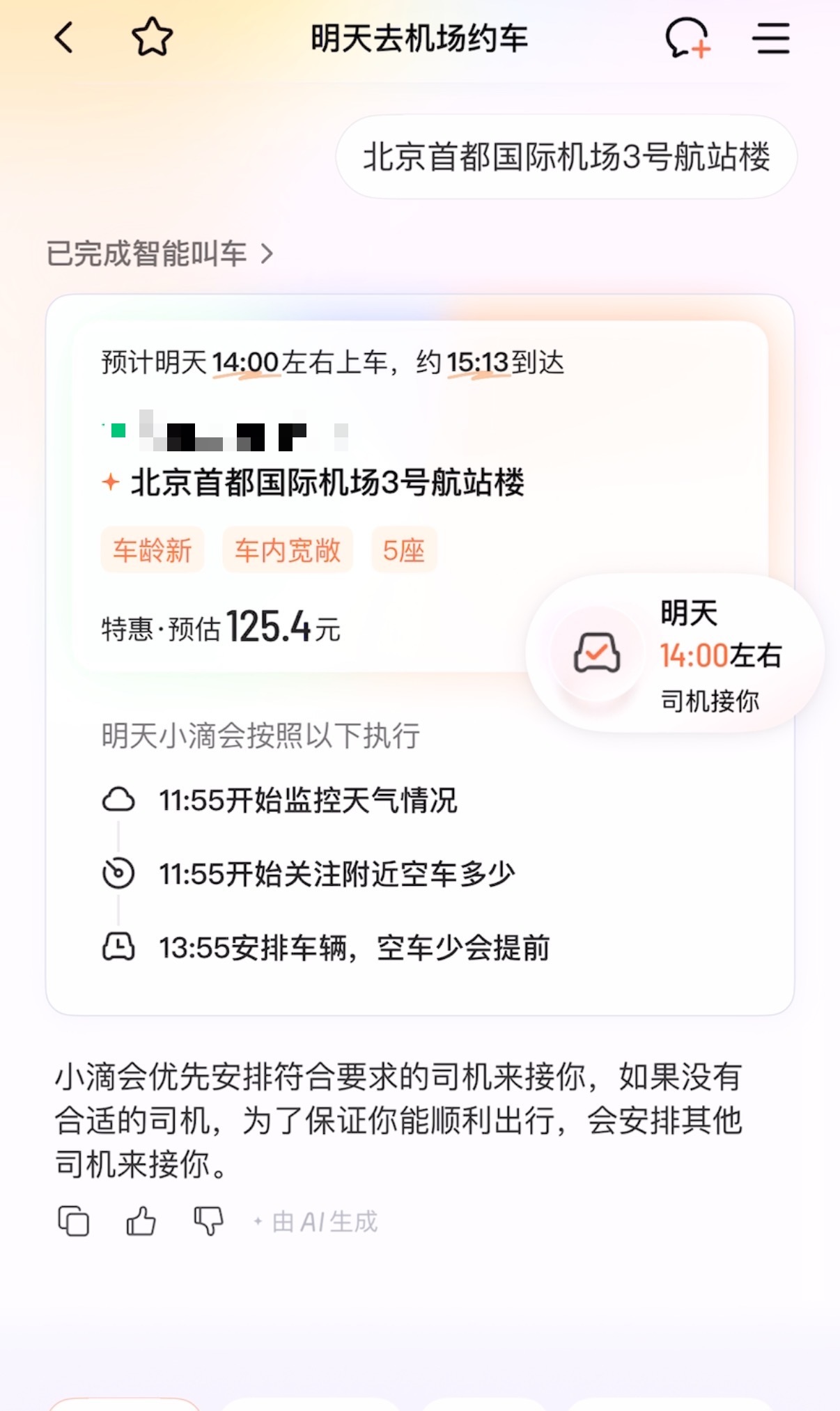

与常规打车流程不同,在我提出了我的预约出行要求和用车场景后,“小滴”并未立即派单,而是经过约30秒的智能分析和数据处理后生成了一份完整的出行方案:建议下午2点左右出发,系统将在11:55起监控天气,13:55安排车辆,若空车紧张则会提前调度。

图片来源:滴滴出行

在另一次测试中,我尝试提出更模糊的需求:“我现在在西单,给我推荐附近适合旅游打卡的景点,并打一辆老司机开的,空气清新的车。”“小滴”随即推荐了距离西单约2公里的故宫博物院和前门等经典的北京打卡景点,并为我匹配了两款车型:一款是“特快无异味,距离0.1公里”的轿车,另一款是“距离0.6公里的5座特快,呼吸一路清爽”。

图片来源:滴滴出行

随机选择一辆车上车后,在与司机交流过程中我了解到,这位司机驾龄20年,确实是位老司机,车上淡淡的香薰味沁人心脾。接单的司机告诉我,通过AI出行助手派发的订单,在司机端与普通订单并无明显区别。不过,当他得知我是通过AI助手叫车时,也表现出浓厚兴趣:“听起来很智能,我自己都想试试。”

与普通打车需先选择“快车”“专车”等车型不同,使用“小滴”的起点是“描述需求”。乘客只需将出行目的、同行人员和对车辆的要求一次性告知AI出行助手,平台即可通过大模型与智能算法匹配用户需求的最多3个车辆选项,由乘客手动确认后通知司机接驾。

经过多次实测AI出行助手打车后我发现,“小滴”还能响应更多场景化指令。例如在雨天提前预约车辆,或明确表达“优先推荐新能源车”的偏好。这些细节表明,AI出行助手正尝试融合时间、天气、路况与个人偏好,从单一叫车工具向“出行规划大脑”演进。

值得注意的是,滴滴此次同步上线了面向开发者的MCP(模型上下文协议)服务。这意味着,其AI出行能力可以像乐高积木一样,被其他应用(如日历、航旅App)快速接入。未来用户或许不再需要打开出行App,就能在任何智能终端完成全流程的出行规划与车辆预约。

2025年,“人工智能+”行动被纳入国家战略,旅游与出行平台纷纷加速布局。不仅是滴滴,T3出行研发的AI打车技术于9月11日正式接入支付宝,成为后者首个网约车智能助手。高德则在国庆前联合中国安全生产科学研究院发布“鹰眼守护”预警系统,通过AI技术辅助实测重大异常事件预警准确率达90%。

尽管前景可期,但滴滴产品负责人也坦言,作为初生的AI“小朋友”,“小滴”仍需在真实出行场景中持续学习。随着大模型技术不断渗透,一场更人性化、更智能的出行变革,正在路上。

记者手记:技术正让冰冷的工具变得有温度

体验完AI出行助手,我最深的感触是:技术正让冰冷的工具变得有温度。当我说出“带两个大行李箱去机场”时,它不再只是匹配一辆车,而是开始思考“如何更好地完成这段行程”。这种从“执行指令”到“理解意图”的转变,正是AI带给出行最动人的改变。

作为一名时刻关注前沿科技的记者,我见证过太多停留在PPT上的“智能概念”。但今天,当AI开始理解“我想要一辆空气清新的车”这样充满生活气息的需求时,我真实地感受到:智能出行不再遥远,它正在成为触手可及的现实。

当然,这款AI助手仍显稚嫩,它的推荐未必每次都精准。但它的学习能力让人期待——我们每个人的每次使用、每次反馈,都在参与塑造未来出行的模样。

每一种新技术都会过时,但基于理解与共情创造的服务却历久弥新。从精确的“工具”到模糊的“伙伴”,AI在出行领域的这场初探,让我看到了一种更高效率、也更具温度的人机关系可能。我很庆幸,自己能作为一位普通的出行者,见证并记录下这个充满可能的、有温度的起点。

未来已来,值得期待。