这是活力迸发的创新中国:第一艘国产电磁弹射航母福建舰下水,全球第一座第四代核电站石岛湾基地投入商业运行,第一座中国空间站“天宫”全面建成,研发人员总量世界第一,高水平国际期刊论文数量和国际专利申请量连续5年世界第一,高新技术企业超50万家……“十四五”期间,一个个“首艘”“首座”“首次”“第一”彰显了中国创新的突破,见证着“加快建设科技强国”的坚实步伐。

“‘十四五’期间,我国科技和产业创新成果层出不穷,创新成为推动高质量发展的主要驱动力。”国家发展改革委秘书长袁达说。

这五年,生产力有了“新引擎”

路上的新能源汽车越来越多,人工智能加速赋能千行百业,越来越多前沿技术转化为新产品、新产业,成为培育新质生产力的重要支撑。以科技创新引领新质生产力发展,为高质量发展注入强劲动能。

在不久前举行的第二十五届中国国际工业博览会上,一款可应对超重搬运和特种行业自动化需求的机器人引人瞩目。工作人员介绍,这款机器人为全球首款腕部额定载荷超过5000千克的重载工业机器人,堪称工业机器人界的“举重明星”。

这是第25届中国国际工业博览会现场展示的一组大型工业机器人产品(2025年9月23日摄)。新华社记者方喆摄

2025年8月8日,全球首个具身智能机器人4S店(ROBOT MALL)在北京亦庄正式亮相。官方数据显示,这里有来自全国40余家机器人企业进驻的100余款机器人产品。

“机器人企业能够通过我们的渠道走进各个场景,能够把机器人市场的‘蛋糕’越做越大。”北京亦庄机器人科技产业发展有限公司副总经理王一凡介绍。

在位于北京经开区的全球首个具身智能机器人4S店(ROBOT MALL)内,观众在与一款人形机器人握手(2025年8月6日摄)。新华社记者鞠焕宗摄

数据显示,“十四五”以来,工业机器人新增装机量占全球比重超过50%。国家发展改革委主任郑栅洁表示,我国创新成果不断涌现,科技感越来越强。过去几年,我国拥有自主研发的高性能芯片和操作系统、拥有赋能千行百业的AI大模型、拥有能大幅提高生产效率的机器人,创新“势能”向经济“动能”持续转化。

这五年,“创新的地基”打得更稳更牢

数据显示,2024年全社会研发投入超3.6万亿元,较2020年增长48%;研发投入强度达到2.68%,超过欧盟国家平均水平;研发人员总量世界第一。

“极目一号”浮空艇试验队部分成员合影(2025年9月18日摄)。新华社记者金立旺摄

“我们一直在坚守的核心,一个是创新,一个是人才的建设。”致力于光通信、半导体、新能源等高科技领域的广东潮州三环(集团)股份有限公司,非常重视产品研发。总投资超过20亿元的产品研究院,分别在深圳、苏州、成都等地落地。

研发人员在三环集团潮州厂区的测试分析中心工作(2025年5月28日摄)。新华社记者毛思倩摄

这家公司的副总裁邱基华告诉记者,“人才想去的地方,我们把研究院建在那个地方,这样更好地吸引他们,也取得比较好的效果。”如今,三环集团拥有近1900名以博士、硕士为主要力量的技术研发团队,聘请了7位两院院士及多位学科专家组成科学技术专家委员会。

北京航天飞行控制中心青年科技人才群体庆祝我国首次火星探测任务着陆火星成功(2021年5月15日摄)。新华社记者金立旺摄

我国人力资源总量、科技人力资源总量、研发人员总量世界第一,科学、技术、工程、数学专业毕业生每年超过500万。

科技部副部长林新介绍,“十四五”期间,国家重点研发计划45岁以下青年科技人才担任项目负责人的比例为43.3%。国家自然科学基金有80%的项目由45岁以下的青年人承担。在“嫦娥”探月等国家重大科技工程以及人工智能等新兴领域,青年科技人才已成为骨干力量。

这五年,创新的“最后一公里”更加通畅

“十四五”时期,我国科技创新和产业创新加速融合,新质生产力蓬勃发展,企业创新能力显著增强。越来越多科技成果从“实验室”奔向“生产线”。

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学附属华山医院与相关企业,开展了侵入式脑机接口的前瞻性临床试验。这标志我国在侵入式脑机接口技术上成为继美国之后,全球第二个进入临床试验阶段的国家(2025年3月25日摄)。新华社发(陈杰摄)

高位脊柱损伤患者在头戴脑机接口设备的帮助下可以用意念“弹奏”钢琴。“十四五”时期,我国超前布局人工智能、脑机接口等前沿技术,开辟新赛道塑造新优势。

科技部部长阴和俊介绍,在脑机接口领域,目前已帮助截瘫患者开始站立行走,盲人恢复光感;国产脑起搏器已实现全面商用,在8个国家400家医院开展植入,临床已帮助3万名帕金森病患者改善运动功能。

2025年7月3日,在位于安徽省芜湖市的埃夫特智能机器人股份有限公司内,工作人员与一款人形机器人“握手”。新华社记者张铖摄

在人形机器人方面,整机技术实现突破,多模态感知、大脑-小脑模型等关键技术取得进展,促进了与具身智能的深度融合,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。

近期,一款名为“凌枢”的具身智能机器人在安徽省合肥市亮相,这是一款“一脑多态”架构的人形机器人。优艾智合创始人、CEO张朝辉介绍,“一脑多态”架构具备了一套标准化的软件,它同样也具备了一套相对完善的机器人的硬件架构,可以结合每一个客户的不同应用形态产生不同的机器人硬件。

2025年3月27日,出席2025中关村论坛年会的嘉宾和记者观看一款名为“Adam”的人形机器人表演太极拳。 新华社记者鞠焕宗摄

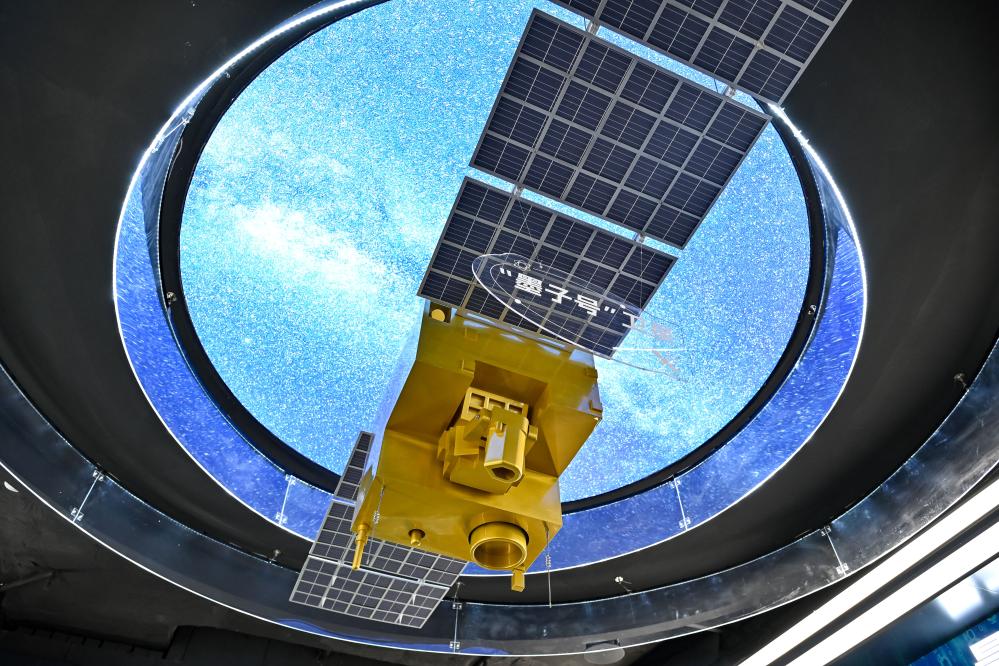

这是2025年7月1日在位于安徽合肥的中电信量子信息科技集团有限公司的科技体验馆内拍摄的“墨子号”量子卫星模型。新华社记者张铖摄

2025年4月25日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟二十号航天员乘组和神舟十九号航天员乘组“全家福”。新华社记者金立旺摄

从“十四五”的创新攻坚,到“十五五”的决胜关键,创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。

科技部部长阴和俊说,未来,我们将继续以科技创新引领新质生产力发展,推动科技创新与产业创新深度融合,为高质量发展注入强劲动能。