2025年,是海森堡与波恩、约当建立量子力学100周年。

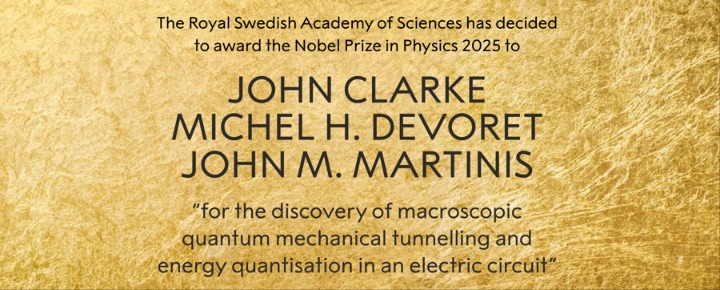

北京时间7日傍晚,2025年诺贝尔物理学奖揭晓。约翰·克拉克、米歇尔·H·德沃雷、约翰·M·马丁尼斯因“发现宏观量子力学隧穿和电路中的能量量子化”而获奖。

显然,今年的诺贝尔物理学奖,是对量子力学百年的重要致敬。在知晓自己斩获诺奖后,克拉克非常震惊,他说,量子领域有大量的发现等着去发掘,有很多办法可以做出很好的发现。

今年物理学奖授予约翰·克拉克、米歇尔·H·德沃雷、约翰·M·马丁尼斯,以表彰他们发现电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化

当量子世界来到宏观尺度

今年,中科大上海研究院维尔切克量子中心副主任施郁教授在其公众号“物理文化与施郁世界线”中预测时,就直言“超导电路的量子力学”领域极有可能获奖——果不其然!施教授说,这个领域发展的最初驱动是为了得到宏观可区分态的量子相干,拓展量子力学适用范围,寻找量子力学的边界。

施郁教授成功预测今年诺贝尔物理学奖

克拉克、德沃雷和马丁尼斯三位科学家正是在“如何让宏观系统展示量子特性”这一核心问题上实现了里程碑式的突破。他们的研究基于超导约瑟夫森结,使超导电子对(库珀对)能够以量子隧穿的形式穿过势垒,从而形成量子相位变量。

通过精密设计与极低温实验,他们首次在宏观超导电路中直接观测到了“宏观量子隧穿”和“能级量子化”。

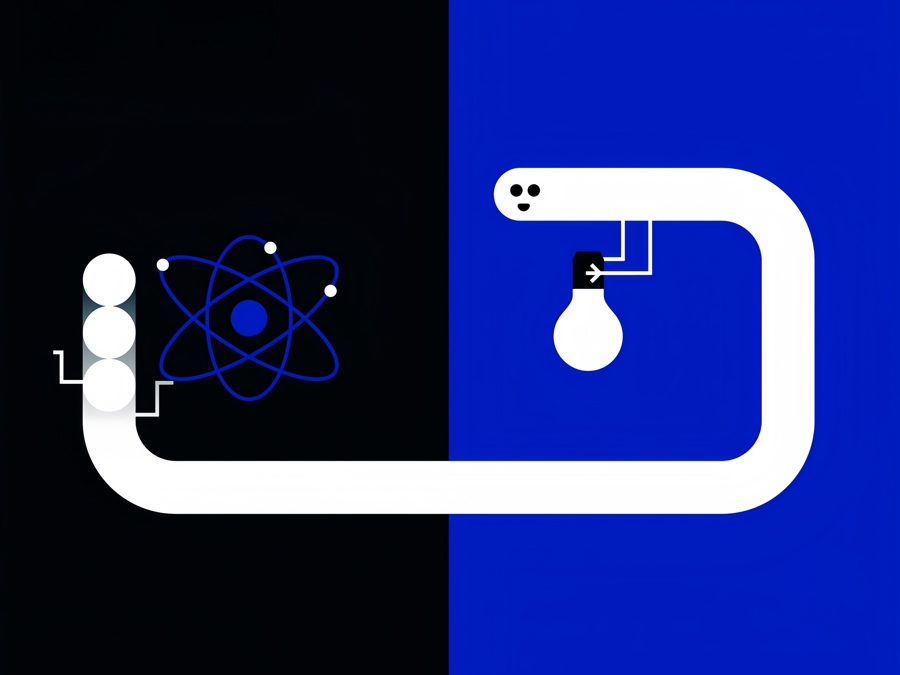

© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

“宏观量子隧穿”,这属于经典的“每个字都认识,连在一起看不懂”。中国科学院上海微系统与信息技术研究所副所长、上海市超导集成电路技术重点实验室主任尤立星打了个比方:崂山道士。

“我们都知道,人面对一堵墙,不可能穿墙而过;但在量子世界中,粒子却能有特定概率做到这一点,这就是‘量子隧穿’。三位科学家通过实验首次展示,在人造的宏观超导体系中能够观察到‘量子隧穿’效应,这就是被称为‘宏观量子隧穿’的原因。”尤立星解释。

至于“能量量子化”,专家表示,可以理解为超导电路体系的能量不是连续变化的,而是分成一个个“台阶”,只能按特定的份额吸收或释放能量。不同能级之间的量子隧穿,就构成了量子计算的基础。

量子计算研究都来自他们的思路

尤立星担任国家超导标准化技术委员会副主任委员,主要开展超导电子技术研究。他告诉新民晚报记者,从三位科学家的工作出发,量子力学从实验室的微观观测走向了可控、可扩展的宏观超导量子电路,推动了包括量子计算、量子传感等整个量子科技产业的发展。

Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

“三位科学家在上世纪80年代搭建的电路由两块超导体组成,中间夹着一层极薄的绝缘层,这种结构被称为约瑟夫森结。”专家介绍。在超导体中,电子成对“结伴而行”,形成所谓的库珀对,这些电子共同流动、没有阻力——于是,在宏观约瑟夫森结体系中,观测到无数库珀对的集体隧道效应,展示了量子世界的特性。

克拉克等人向电路中输入微弱电流,并测量电压变化。在没有量子效应时,电压应当始终为零,然而他们发现,电压会突然跳动,好像系统“穿过了”一个无形的能量屏障;更绝的是,能量不是流动,而是“跳跃”。

这项实验震撼了整个物理界——长期以来,人们认为量子现象只存在于微观层面,而宏观世界会因环境扰动而“去量子化”。

新民晚报记者了解到,后来,约翰·马丁尼斯将具有量子化能级的超导电路,用作信息单元,也就是量子比特。在量子计算机中,一个比特既能是“0”,也能是“1”,还能同时处于“0与1”的叠加态——这正是克拉克、德沃雷与马丁尼斯早年实验所揭示的物理特性。如今,全球领先的量子计算研究都直接受益于他们开创的思路。

量子技术已经规模运用

值得一提的是,约翰·克拉克、米歇尔·H·德沃雷曾经与东京大学先端科学技术研究中心教授、日本理化学研究所量子计算中心主任中村泰信共同获得2021年度“墨子量子奖”,获奖理由是表彰他们作为领军人物开创了超导量子电路和量子比特中一系列早期关键技术。

“现在,量子技术已经大规模运用了——即使它们没有以量子的名义出现。”尤立星说,“计算机微芯片中的晶体管、激光器等都是环绕在我们身边、已成熟应用的量子技术。不过,老百姓看到的所谓和‘民生’挂钩的‘量子’产品,基本上属于炒作。量子信息技术真正规模运用于面向普通大众的应用,还需要时间,还需要量子科学家们持续的努力。”

其实,当尤立星得知今年诺奖物理学奖颁发给量子科技领域,他还是有些意外的——毕竟,2022年诺贝尔物理学奖才授予在量子纠缠实验和量子信息科学中作出奠基性工作的三位科学家,“或许,这说明量子技术的重要性,以及大家对量子工程时代的礼赞吧!”

正如数位科研人员所感慨的那样,从验证一个曾被视作悖论的设想,到开辟一个全新的量子工程领域,2025年诺贝尔物理学奖标志着一个重要的转折:量子力学已不再只是“微观的魔法”!