近日,就特朗普宣布自2025年10月1日起美国将对所有品牌或专利药品征收100%的关税的事项,多家券商就此对创新药产业链的影响发布研报。

南都N视频记者注意到,多数券商认为此次事件短期内影响或较为有限,无需过度担忧,建议持续关注后续落地及变化情况。而国内创新药企则是通过出海模式转型、产能国际化或是全国供应链等布局构建起自身的“护城河”抵御风险。

券商表现淡定:短期内影响或较为有限

针对此次关税的影响,多家券商认为整体覆盖范围有限,对于中国医药产业链的整体影响或可控。

根据方正证券研报,创新药源于中国自主创新力量的崛起与海外BD的持续兑现,并不受关税的影响。CXO板块源于海外业务的持续发力,上下游之间极强的粘性以及CXO的服务定价模式使得企业可以相对自由转嫁关税压力。因此,关税战再度袭来之时,板块相对下跌压力较小。

西南证券杜向阳团队则指出,此前,特朗普政府就有针对医药关税的相关表述,但呈逐步降温趋势。“我们判断,预计该行政命令落地存在不确定性。对中国创新药企而言,预计有直接创新药出口无美国建厂且对美国市场依赖度高的企业短期承压;其余通过BD出海企业受影响较小,以License-out为例,其本质是知识产权交易,不涉及实体药品出口,因此该政策对中国药企影响有限。综上,我们认为此次事件短期内影响或较为有限。”

中邮证券也同样认为,主要针对品牌专利药,一方面目前国内药厂在美国有较大销售的品种很少,另一方面BD目前较难受关税制约。因此本次加关税更多影响情绪,对基本面影响不大。

交银国际研报则认为,对中国创新药产业链影响有限,无需过度担忧。当前中国创新药企直接出口产品至美国的情况较少,自主出海的创新药品种多在美国有自建产能或已将生产外包给美国本土CMO。

上述研报指出,绝大部分国产创新药出海采用BD授权模式,不直接涉及商业化出口。中国内地CXO向海外出口的产品以原料药/生物药原液为主,暂不受本次关税加征影响,制剂/成品药出口比例相对较低,且其中有相当一部分是仿制药制剂;下游MNC客户投资建厂尚需时日,短期内对CXO订单直接冲击有限,长期来看政策变化也可能影响其建厂节奏。

药企:直接影响有限,出海模式成关键

面对“关税风波”,中国药企并非毫无对策。

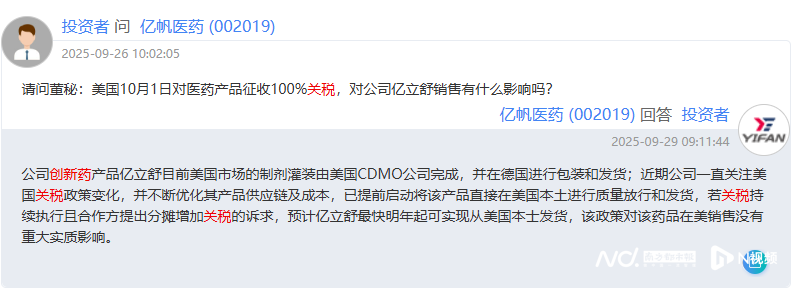

产能布局为规避关税风险的关键策略之一。亿帆医药 (002019.SZ)面向投资者称,公司创新药产品亿立舒目前美国市场的制剂灌装由美国CDMO公司完成,并在德国进行包装和发货。

“近期公司一直关注美国关税政策变化,并不断优化其产品供应链及成本,已提前启动将该产品直接在美国本土进行质量放行和发货,若关税持续执行且合作方提出分摊增加关税的诉求,预计亿立舒最快明年起可实现从美国本土发货,该政策对该药品在美销售没有重大实质影响。”上述公司指出。

华东医药(000963.SZ)也曾就此回应,“公司创新药管线中,在国内已获批的罕见病用药炎朵®为美国生产,适应症为复发性心包炎和冷吡啉相关周期性综合征。公司将密切跟踪国际政策动态和经贸环境变化,积极做好应对准备。”

BD授权的出海模式,也为处于在关税风波中的国内创新药企业形成了避风港。中国创新药企通过专利授权收取首付款+里程碑费用,不直接出口药品,能规避关税影响。

近年来,BD授权的出海模式逐渐成为药企的首选,相关金额逐年增高。医药魔方《2025H1医药交易趋势报告》显示,近5年License-out(对外授权)交易在中国相关交易中的首付款及总金额占比均显著提升,今年上半年License-out首付款和总金额分别达26亿美元和600亿美元,在中国相关交易金额中的占比分别为91%和99%。今年上半年,中国相关交易的总金额已超越2024年全年总额,多出37亿美元,实现了129%的同比增长。

对于创新药产业链中的CXO企业而言,依托全球供应链分摊成本是其采取策略之一。在高度专业化的全球医药产业链中,关税成本往往是可协商分担的环节。

凯莱英(002821.SZ)曾在今年4月表示,根据供货协议,公司出口产品的到岸关税均是由客户方承担。公司所处的医药产业供应链高度专业化分工的格局是在长期的行业发展中逐渐形成的,且产业链体系已较为成熟。跨国大制药公司多采用全球多地布局的经营模式,公司与美国制药公司的合作,通常需要根据客户全球供应链安排多地区交货。