新华财经上海10月15日电(张天源、赵飞音叶) 近期可控核聚变技术迎来多重喜讯。10月1日,国内首座紧凑型聚变能实验装置(BEST)核心部件精准落位,10月13日,聚变堆主机关键系统综合研究设施“夸父”的核心零部件也顺利通过验收。

多位业内人士向新华财经表示,2025年下半年以来,可控核聚变领域的突破从实验室走向工程现场,为资本市场提供了清晰的价值锚点。

技术与政策双轮驱动核聚变迈入产业化前夜

人类对可控核聚变的探索已走过七十余年,2025年三季度的一系列技术突破,让 “终极能源” 从理论构想逐步走向现实。9月21日,在浦江创新论坛上,中国科学院院士、上海交通大学李政道研究所所长张杰宣布中国正全力推进激光惯性约束聚变技术路线,目标是在2045年于上海建成并运行中国首个聚变商业电站。

10月1日,安徽合肥 BEST 装置核心部件杜瓦底座以不超过2毫米的偏差完成安装,该装置采用紧凑高场超导托卡马克技术,计划2027年实现全球首次聚变能发电演示,2030年达成发电目标,较国际热核聚变实验堆(ITER)时间表提前十年以上。10月13日上午,聚变堆主机关键系统综合研究设施“夸父”(CRAFT)也取得重要进展,其关键设备偏滤器原型部件顺利通过专家组测试与验收。

业内人士表示,这些进展与此前 “中国环流三号” 实现 “双亿度” 运行、“东方超环” 创下千秒级稳态运行纪录并形成技术协同,标志着我国已进入聚变燃烧实验的关键阶段。

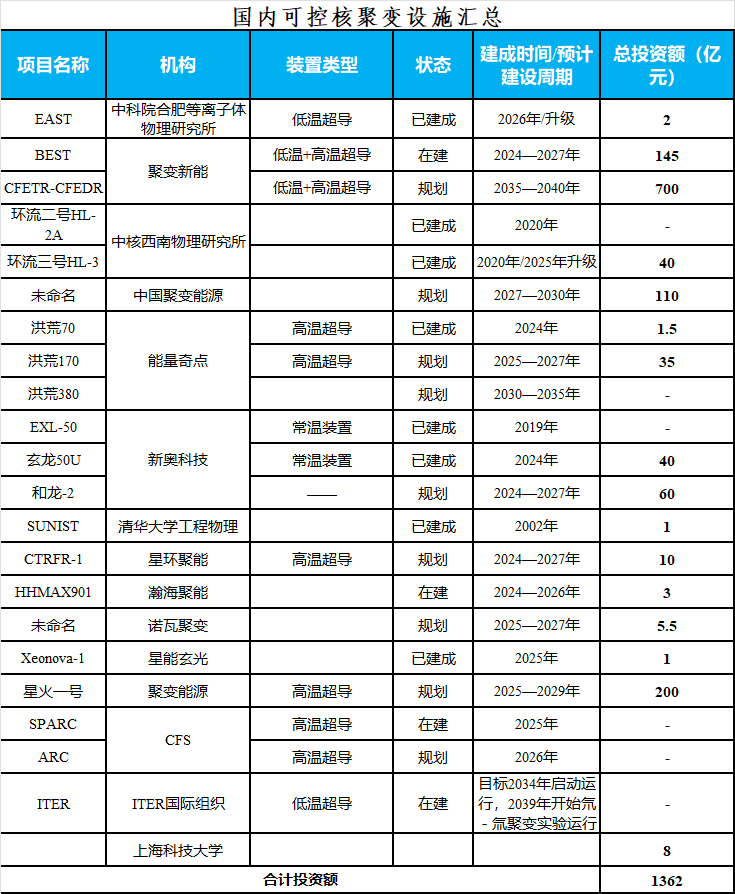

政策层面上,我国9月颁布的《中华人民共和国原子能法》首次将聚变研究写入法律,国家能源局设立200亿元 “聚变产业基金”,上海、安徽等地出台最高5000万元专项补贴,形成 “国家立法+资金扶持+地方配套” 的政策体系。据中经社行业洞察产业服务数据平台统计,近年来,我国先后布局重大项目支持可控核聚变技术发展,资本规模持续扩大,年资本支出额有望超百亿元,现有设施总投资额约为1362亿元,将带动装备以及材料产业快速发展。

图表来源:中经社行业洞察产业服务数据平台

国际市场近期同样动作频频。7月30日,美国Helion Energy公司首座商用聚变电厂“猎户座”启动场地施工,计划2028年为微软数据中心供电;9月22日,意大利埃尼集团与美国CFS公司签订超10亿美元售电协议,商业化落地进程加速。根据核聚变工业协会发布的数据显示,全球目前已有45家核聚变相关公司,核聚变产业在世界范围内已吸引超过71亿美元的投资。

申能诚毅投资部副总裁宋轶钦向新华财经表示,我国可控核聚变技术正从实验研究逐步转向工程验证阶段。当前,EAST、“环流三号”等大科学装置已取得“双亿度”等离子体运行等世界级成果,为工程化奠定基础。与此同时,高温超导技术成为重要推动力,其能在液氮温区实现零电阻,形成更强磁场,从而显著缩小托卡马克装置体积、降低建造成本,为紧凑型、经济型聚变堆的开发提供新路径,加速商业化进程。

国内企业卡位材料工艺新高地磁体领域或成最先受益环节

作为核聚变装置 “约束火球的绳子”, 磁体领域大概率成为最先受益的核心环节。业内专家表示,当前高温超导磁体市场参与者较少,国际参与者多集中在美国,如CME、CFS、CMI等,国内则以企业和研究院所为主,包括联创超导、翌曦科技、曦合超导等。中航证券表示,国内核聚变链主企业的招标建设将带动上游材料及中游加工企业共享行业初期高增长的红利,行业“卖铲人”将率先受益。

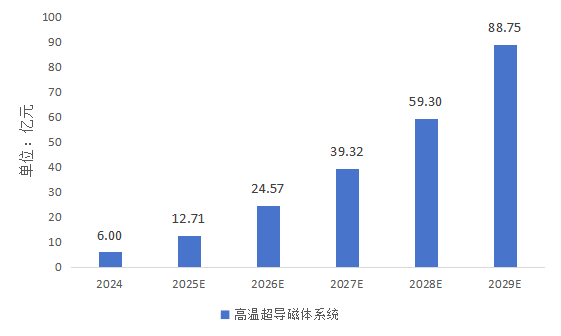

据中经社行业洞察产业服务数据平台显示,托卡马克装置中,磁体成本占比最高,高温超导有望成为主流技术路线。相较于传统低温超导技术,高温超导可以产生更强的约束磁场,因此在相同等离子体约束效果下,高温超导托卡马克装置可以大幅缩小体积,其线性尺寸仅为低温超导的1/4-1/3,有助于成本大幅下降以及制造过程大幅简化,为核聚变装置的快速迭代与技术落地提供了有力支撑。在高温超导托卡马克装置中,磁体成本占比超过50%,全球磁体结构市场规模将从2024年的6亿元增长至2029年的89亿元,CAGR约为71.49%。

图表来源:中经社行业洞察产业服务数据平台

根据核聚变工业协会规划,2030-2035年全球核聚变装置市场规模可达2.26万亿元,其中中国在全球核聚变领域的参与度较高,预计将主导建设12台商业堆。这意味着中国市场在全球核聚变装置市场规模中可能占据相当大的份额。

从研发上来看,联创超导完成全球首根百米级大电流高温超导集束缆线研制,其研发成功的经天磁体将成为下一代托卡马克装置“洪荒170”的关键一环。商业化方面,联创光电旗下联创超导的高温超导集束缆线通过ITER认证,中标 “星火一号”4000万元验证性订单,后续采购规模或达40亿元,成为板块中兼具技术稀缺性与订单确定性的标的。

招商证券策略团队分析师张夏指出,在磁体制造方面,中国具备ITER标准的超导磁体生产能力,东方电机、上海电气等企业已批量供货。在控制系统方面,中科院等离子体物理研究所与科大讯飞、华为等公司合作,正在开发AI辅助的聚变控制系统,用于预测失稳与优化能量分布。在数值模拟与理论建模方面,中国科学院、清华大学等团队正在建设百亿次级别的磁流体动力学(MHD)仿真平台,为工程堆运行提供实时计算支撑。

资本市场投票“终极能源” 耐心资本仍是主力

在技术突破与政策红利的双重驱动下,资本市场正以真金白银为核聚变的未来投票。新华财经数据显示,核聚变指数在黄金周结束后连续刷新2009年12月31日以来的历史新高。多位业内人士向新华财经表示,可控核聚变仍是耐心资本的游戏,普通投资者要注意市场过热。

截至10月14日收盘,核聚变指数今年年内涨幅达到了63.79%,报3291.84,尽管当日整体有所回撤,但部分相关概念股日内仍触及涨停。资金面上,机构资金净流入4.20亿元,显示市场对核聚变板块的关注度持续提升。随着近期资本市场的关注,一大批产业链企业纷纷通过投资者互动平台提醒注意投资风险。尽管核聚变关键技术迎来了密集突破,但相关产业的正式商业化显然仍需一定时间。

从投资角度来看,长期主义资金仍是核聚变投资的中坚力量。上海国投公司旗下上海科创集团花费十年参股并扶持了可控核聚变重要“独角兽”企业上海超导。此外,上海闵行区大零号湾创投基金首个项目在2025年4月落地,联合社会资本完成对翌曦科技近亿元天使+轮融资,助力其研发可控核聚变核心部件。此外,合肥和成都的国有资本也对当地的核聚变产业进行了重点布局,耐心资本是可控核聚变这一新质生产力赛道的基石。

据中经社行业洞察产业服务数据平台系统统计,在沪市公司中,已涌现出一批实力强劲的链主型龙头企业。例如,中国核电(601985.SH)作为国内核能龙头“国家队”,深度参与CFETR(中国聚变工程实验堆)项目,推动核聚变从实验室向商业化应用迈进。中国核建(601611.SH)承担了国际热核聚变实验堆(ITER)核心部件制造与安装,为环流三号装置改造提供工程支持,在核聚变装置建造领域技术壁垒显著。

从配套产业技术的厚积薄发,到合肥科学岛 BEST 装置的精准吊装,再到权益市场的优异表现,可控核聚变正书写着 “技术突破 — 产业升级 — 资本重构” 的宏大叙事。对于可控核聚变产业而言,2025年的技术突破只是序章。这场革命或许需要迈过漫长的时间才能实现完全商业化,但2025年密集出现的技术与政策突破,已标志着这个行业正行进在正确的轨道上。