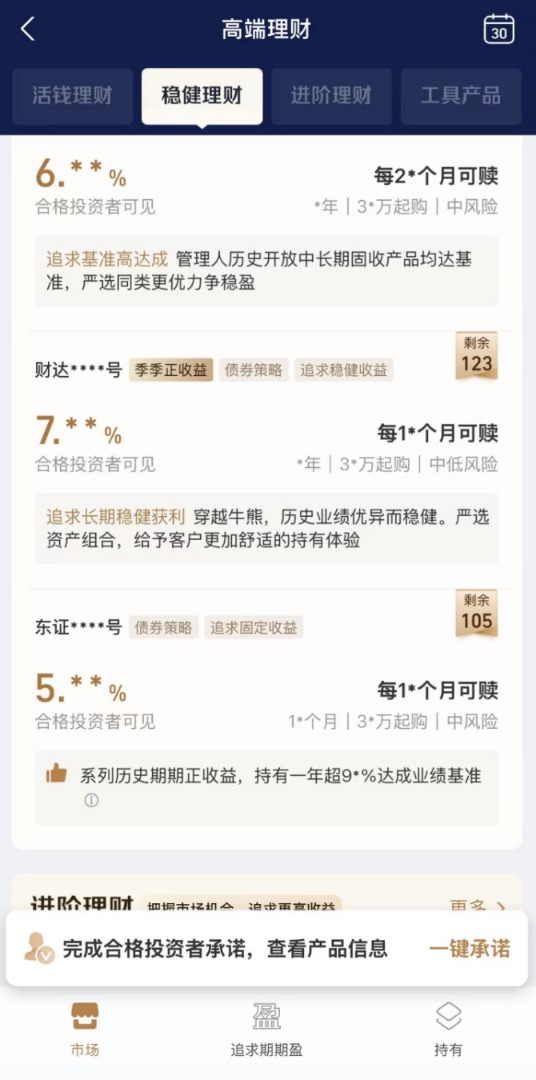

财联社10月16日讯(记者王晨)打开某头部三方代销平台的“高端理财”板块,私募产品的业绩数字竟成了“谜语”——“6.%”“7.%”的首位数后跟着一串星号,搭配着“季季正收益”的描述;有的干脆藏起数字,只挂出收益曲线,用视觉暗示悄悄传递“业绩信号”。如今,这种“犹抱琵琶半遮面”的披露操作,在私募行业已不是个例。

更值得关注的是,本应严格把关的合格投资者认证,也成了“走过场”,无需出示资产证明,不用核实投资经验,只需点击弹窗里的“我符合要求”,就能轻松查看完整业绩,甚至咨询购买。

一边是私募新规的明确规定:业绩信息只能对合格投资者一对一披露,严防普通投资者被高收益误导;另一边是机构的现实需求:不展示些“亮点”,怎么在扎堆的产品里吸引客户?

这场合规与营销的拉扯,让“星号披露”“曲线暗示”成了行业默认的“折中方案”,却可能让普通投资者产生过高收益预期、忽视风险,也使监管陷入“严管抑制行业正常发展”“放任加剧违规”的两难困境。

私募业绩“擦边式”披露花样百出

打开某头部互联网理财平台的“高端理财”板块,在“稳健理财”栏目下,多款私募性质的理财产品业绩展示格外引人注意:“6.%”“7.%”“5.**%”……这些产品均标注“合格投资者可见”,但在公开展示的页面上,业绩数字仅保留首位数,后续数字以星号替代,同时附带“季季正收益”“历史业绩优异而稳健”等描述。

这种披露方式并非个例。记者浏览多家代销机构平台发现,有头部基金公司旗下部分私募产品在官方渠道展示时,同样采用了类似的“星号化”处理;第三方代销机构的APP上,不少标注为“中高风险”“合格投资者专属”的产品,业绩披露也采用了“首位数+星号”的模式。

“这种方式很微妙。”一位分析人士对记者表示,“从形式上看,它没有完全公开具体业绩数字,规避了‘公开披露’的违规风险;但从效果上看,又能让投资者对产品业绩有一个大致感知,起到了引流和展示的作用,这就是典型的擦边球操作。”

除了“首位数+星号”的业绩披露方式,代销机构还衍生出更多样化的“擦边”手段。部分代销机构选择将私募产品收益率数字全部隐藏,转而展示收益曲线;“曲线展示比数字更隐晦,也更安全。”业内人士告诉记者,“它利用视觉信息传递业绩信号,却又不直接触碰‘公开披露具体收益’的红线,是一种更隐蔽的手段。”

与披露方式的花样百出相对应的,是合格投资者认证环节的普遍宽松。更多代销机构在合格投资者认证环节“放水”,仅需投资者在平台上点击“我已阅读并符合合格投资者要求”的告知弹窗,即可跳过资产证明、投资经验核实等关键步骤,直接查看私募产品的完整业绩信息,甚至参与产品咨询。

私募新规要求与行业营销需求的艰难平衡

根据《私募证券投资基金运作指引》第六条规定,私募基金管理人、基金销售机构应按要求披露基金及业绩相关信息,包括存续期间完整的历史净值、历史规模、投资策略、投资经理等。但除已履行特定对象确定程序的合格投资者和符合规定的基金评价机构外,不得向其他机构或个人提供基金净值等业绩信息。

业绩披露作为宣传推介的重要组成部分,自然被纳入严格监管范畴,要求仅能向合格投资者一对一披露。

“新规的初衷是保护投资者,因为私募产品风险较高,不适合普通大众,通过限制公开业绩披露,可以避免不合格投资者被高收益诱导而盲目入场。”业内私募销售人士告诉记者,“但行业发展有自身规律,机构需要展示产品实力来吸引合格投资者,完全‘捂盘’也不现实,所以就催生了这种打擦边球的披露方式。”

记者注意到,这些采用“星号披露”的产品,无一例外都标注了“合格投资者可见”,似乎在强调其合规性,即只有通过合格投资者认证的用户,才能查看完整业绩。但实际上,在公开页面展示“首位数+星号”的业绩或“收益曲线”,已经构成了一种公开的信息传递。

“这是一种模糊地带。”头部券商托管部人士告诉记者,“从严格合规角度,任何公开的业绩展示都不被允许,但考虑到行业发展的实际需求,以及这种方式确实没有完全公开具体数据,监管部门在执行层面可能存在一定的容忍度。”

也有三方机构的销售经理坦言:“我们也知道这种方式存在合规瑕疵,但如果不展示一点业绩亮点,很难在众多产品中脱颖而出,吸引合格投资者。监管部门对此也没有明确叫停,所以大家就都这么做了。”

擦边式披露的“隐性价值”

对于代销机构而言,这些擦边式披露方式绝非无的放矢,背后暗藏着对业务拓展、客户维护、行业竞争的多重利好。

一是吸引流量,拓展获客。通过“首位数披露”“收益曲线展示”,代销机构能够在合规的“灰色地带”向潜在客户传递产品的收益亮点,有效提升产品曝光率,进而转化为实际的客户数量和交易量。

二是平衡合规风险与营销需求。私募新规对公开业绩披露的严格限制,让代销机构的营销工作面临不小挑战。完全不披露业绩,产品缺乏吸引力;完全公开披露,又面临违规风险。擦边式披露则为机构提供了一个“折中方案”。

三是降低运营成本。实质审核合格投资者的资产和投资经验,需要耗费大量的人力、物力和时间成本。而采用“形式化认证”的擦边方式,代销机构可以大幅简化这一流程,提升运营效率。

擦边式业绩披露真的有用吗?

对于合格投资者而言,这些“擦边式”披露能在多大程度上影响投资者做出投资决策?

“意义不大。”一位高净值投资者向记者表示,“我更关注具体的业绩数字、回撤情况、持仓结构等详细信息,仅仅一个首位数,参考价值很低。但对于那些还没成为合格投资者的人来说,这种披露可能会让他们对私募产品的收益产生过高预期,进而想方设法去成为合格投资者,这其实隐藏着风险。”

这种担忧并非空穴来风,一些人被首位数吸引而急于成为合格投资者,恰恰是监管部门所担心的,普通投资者可能因片面信息而忽视风险,盲目进入不适合自己的市场。

这也给监管带来了挑战,由于没有明确的违规判定标准,监管部门会面临“两难”:若严格禁止,可能会抑制行业的正常发展;若放任不管,则可能导致违规行为蔓延,违背私募新规的初衷。

对于投资者而言,需提升自身的风险认知。“私募投资不是看曲线或数字那么简单,背后是复杂的策略组合和市场判断,此外,投资团队的背景、组织架构的稳定性、运维体系、合规性都是私募产品尽调的要点。”一位私募FOF投资人强调,“在没有充分了解产品前,不要因为任何形式的业绩展示就盲目决策。”