ETF赛道或成为公募补规模的首选。

9月29日,证监会网站显示,交银施罗德基金上报中证智选沪深港科技50ETF,当前处于已接收材料,等待监管批复。

据了解,与大多数ETF选择宽基指数不同,本次交银施罗德采取了小赛道切入,定制中证智选沪深港科技50ETF,聚集科技前沿领域,选取50家研发能力强且增长较快的科技企业。

近年来,国内ETF市场发展迅猛,规模屡创新高。Wind数据显示,截至9月30日,非货币ETF市场规模已达到5.47万亿元,较年初增长1.83万亿元,约占同期公募行业3.42万亿元增长额的54%。

受此影响,在过去的三个月中,整个公募行业的管理规模不断刷新历史新高,8月底已达到36.25万亿元。相较之下,交银施罗德的规模增速则明显落后于行业。

数据显示,截至9月23日,交银施罗德管理规模约5034亿元,较2022年6月30日历史新高5881亿元的管理规模,净减少了847亿元,缩水幅度超14%。

如今,管理规模“掉队”的交银施罗德,又能否借重启的ETF赛道翻身?

时隔14年重启ETF赛道

本次交银施罗德申报的中证智选沪深港科技50ETF,是其时隔14年重启ETF产品线。

此前,交银施罗德分别于2009年9月、2011年9月成立了交银180治理ETF、交银深证300价值ETF,但此后再无ETF产品推出。

据了解,交银中证智选沪深港科技50ETF跟踪的标的指数——中证智选沪深港科技50指数,于2025年6月27日正式发布。

从指数的编制方法来看,中证智选沪深港科技50指数是从内地与香港市场选取50只研发能力较强、基本面良好、增长速度较高的科技领域上市公司作为指数样本,以反映内地与香港市场具有较高成长潜力的科技上市公司证券的整体表现。

据Wind数据,截至9月30日,中证智选沪深港科技50指数今年以来大涨超50%。前十大权重股依次是中际旭创、寒武纪-U、海光信息、宁德时代、恒瑞医药、北方华创、京东方A、汇川技术、中科曙光、三一重工。

目前,尚无其他产品跟踪该指数,因此一旦交银施罗德中证智选沪深港科技50ETF获得批准,将成为市场上首只该指数的ETF。

截至2025年9月30日,全市场ETF总规模已突破5.6万亿元,其中非货币ETF规模达到5.47万亿元。仅第三季度,非货ETF规模就激增1.33万亿元,增幅超过30%。

面对万亿级的市场规模,“得ETF者得天下”逐渐成为行业共识的大背景,传统主动管理强司纷纷“打不过就加入”,将ETF业务提升至战略高度。

事实上,在交银施罗德之前,已有多家基金公司开始发力ETF业务。

自2020年以来,包括摩根基金、鹏扬基金、浦银安盛基金、西部利得基金、兴业基金、兴银基金、永赢基金等在内的多家公募机构相继切入ETF业务。

“对于以主动管理能力著称的公司而言,布局ETF并非意味着对自身投研能力的否定。”北京某公募机构人士表示,“而是一种顺应市场趋势、满足投资者多元化需求的战略选择。”

在他看来,通过构建包括主动管理和被动指数在内的多元化产品矩阵,基金公司能够更好地服务不同风险偏好和投资目标的客户,从而巩固和提升自身的行业地位。

目前,ETF市场同质化严重,马太效应强烈。随着更多主动权益“高手”的入局,ETF市场的竞争格局或将迎来新的变化。

Wind数据显示,截至9月30日,ETF“大厂”华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金的管理规模分别为8960亿元、8537亿元、5931亿元,仅三家公司就将近占ETF总规模的半壁江山。

后知后觉的主动权益“高手”,入局ETF市场又能否分到一杯羹?仍有待观察!

混基规模缩水1100亿

交银施罗德成立于2005年,来自施罗德投资的香港基金经理雷贤达担任首任总经理,原南方基金明星基金经理李旭利担任投资总监,借鉴了施罗德的投研与风控体系,搭建了专业人才队伍,形成了李旭利、郑拓、赵枫等明星基金经理团队。

2008年,参与交银基金创业历程的莫泰山接任总经理,这位知名经理人搭建了交银施罗德的渠道与营销体系,并向股东方争取了15%利润用于团队激励的方案。

交银基金起点很高,李旭利带领的投研团队以自上而下进行宏观与行业分析为特色的投研非常适合当时的行情,业绩与规模齐飞。到2009年底,交银施罗德管理规模位列行业第九。

不过,此后因股权激励未果与多年的行情动荡,交银施罗德的大量高管与基金经理相继离职。

2009年负责投研的李旭利离职,与裘国根创建了重阳投资。投资副总监郑拓也离职,创立私募好望角公司。总经理莫泰山也在2010年加入了重阳任总经理,还带走了销售总监沈斌,此后又创立了博道投资。另一位明星基金经理赵枫则在2014年奔私,又后去了睿远基金。

事实上,即使有高管与明星基金的离职,交银施罗德在主动权益市场的“作战能力”则丝毫未减。

作为银行系公募,普遍存在重固收、轻权益的情况。2024年以来,交银施罗德固收类基金占比一直在75%左右,这个比例在公募基金中比较常见。

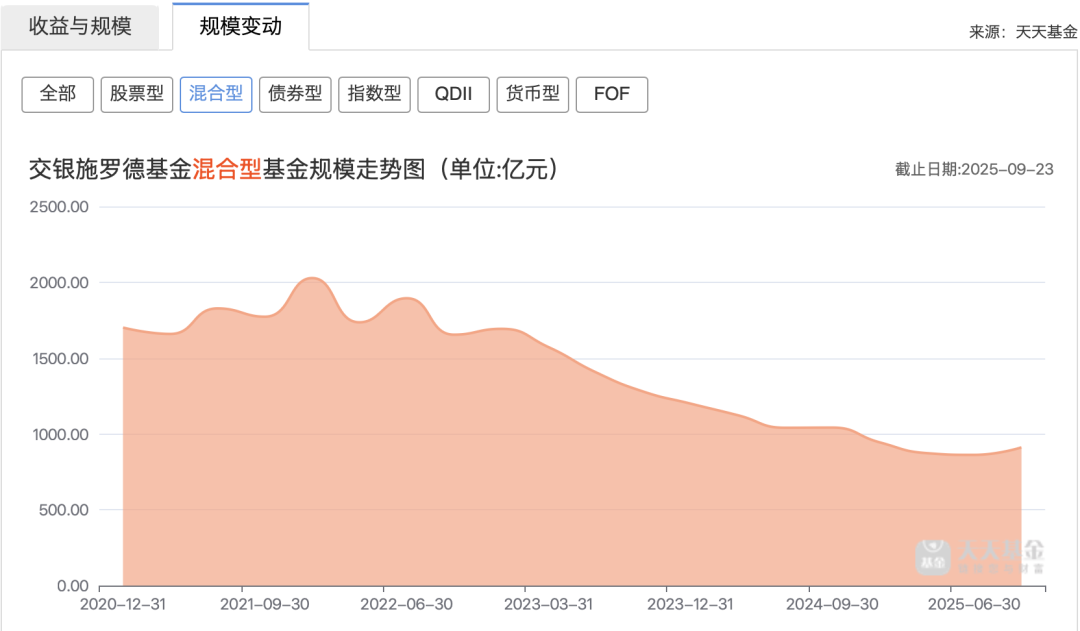

交银施罗德的主动权益投资却要优于大部分银行系公募,尤其是混合基金的管理规模在2019-2021年期间,由386.29亿元攀升至2027.24亿元,三年翻了4倍多。

在这三年期间,交银施罗德新发了38只基金,其中偏股混合型基金就有17只,目前这些基金大部分规模在10亿元以上。

但从2022年开始,受行情影响,偏股类基金业绩惨淡,规模持续缩水,交银施罗德混合型基金规模也是跌跌不休,截至2024年末规模共949.47亿元,三年缩水超千亿元,降幅为53.16%,行业排名也跌出前十名。

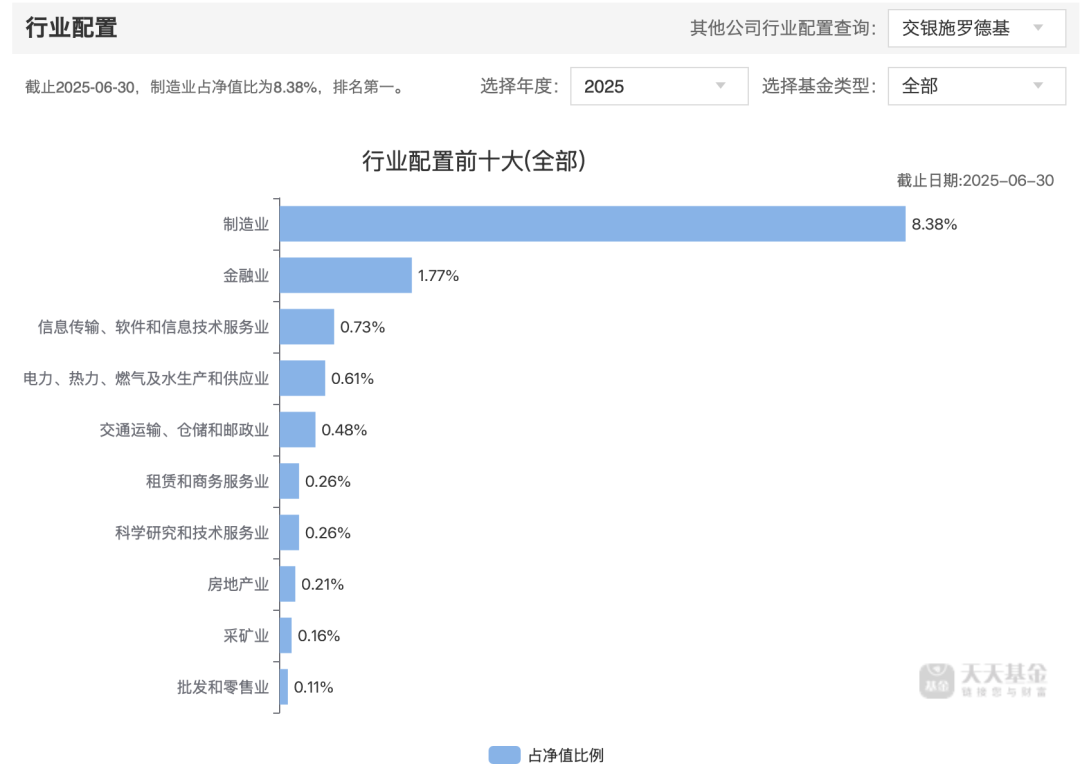

究其原因,或许与交银施罗德不爱追风口有关。近两年来,AI与科技股大行情的持续被追捧,超出了大部分机构投资者的预期。同期,稳居交银施罗德行业配置榜首的则是制造业与金融业。

天天基金网数据显示,截至今年9月23日,交银施罗德混合型基金管理规模约911亿元,行业排名第11位;较其2021年历史新高的2027亿元管理规模,缩水约1100亿元。

可见,押错大行情的结果就是管理规模难免不“掉队”!

“踏空”科技股大行情

事实上,交银施罗德的主动权益规模大幅缩水,与其押错赛道不无关系——大部分明星基金经理依旧坚守金融与周期性行业,甚至“踏空”了AI与科技股的大行情。

2025年中报显示,交银施罗德的“三剑客”(何帅、王崇、杨浩)与杨金金等四位明星基金经理,今年上半年有3人依旧重仓坚守传统金融和周期性产业。上述四人的总管理规模约310亿元,超过交银施罗德混基管理规模的三分之一。

其中,“三剑客”中仅何帅管理的交银阿尔法核心混合重仓了中际旭创、新易盛、宁德时代和立讯精密等科技股。

另两位“剑客”王崇与杨浩则几乎无视了AI与科技股,重仓与坚守了金融与周期性行业。

以王崇管理的交银新成长混合为例,前十大重仓股中江苏银行、宁波银行、苏州银行、南京银行和中国平安占居了六席,导致交银新成长混合近三年的业绩表现不佳,排名垫底;截至9月30日,该基金近三年亏损5.5%。

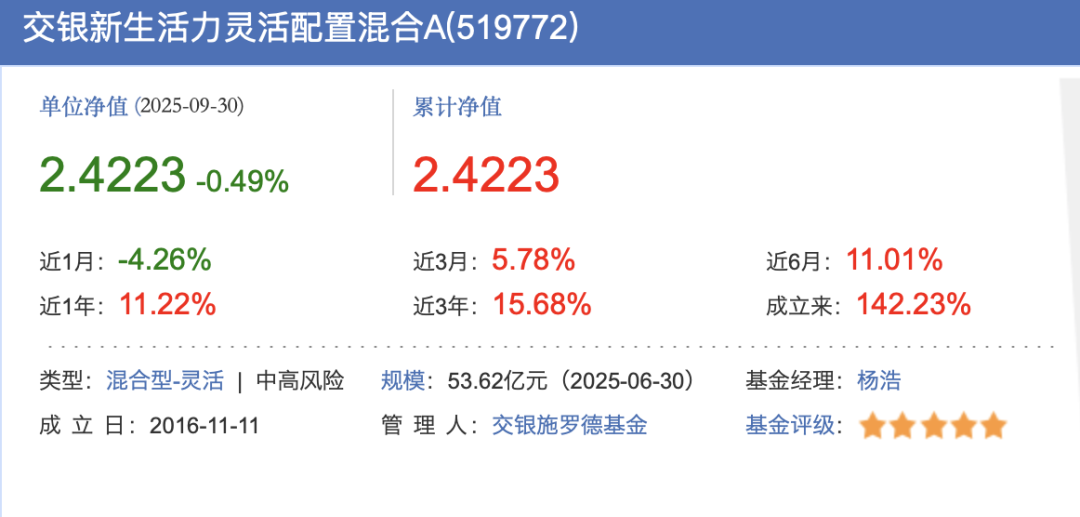

杨浩管理的交银新生活力灵活配置则是青睐传统服务业,其十大重仓股包括了顺丰控股、分众传媒和小商品城等个股,今年以来业绩表现同样不佳,处于行业垫底之中,截至9月30日,近一个月的收益率为-4.26%。

而交银施罗德后起之秀的杨金金,近三年却执着于重仓电力股。以其管理的交银趋势混合为例,今年上半年的十大重仓股就集中了华电国际、华能国际、大唐发电和皖能电力等电力股,导致近三年的累计收益率落后于同期的上证指数和沪深300指数。

长期靠主动权益支撑管理规模的交银施罗德,一旦押错赛道“踏空”大行情,管理规模的缩水则不可避免。

数据显示,截至9月23日,交银施罗德管理规模约5034亿元,市场排名25位;较2022年6月30日历史新高5881亿元的管理规模,净减少了847亿元,缩水幅度超14%。

如今,已意识到单凭主动权益难挑管理规模大任的交银施罗德,又将重启ETF赛道的重担,压在了此前错失的科技股上。

以本次申报的交银中证智选沪深港科技50ETF为例,截至2025年9月末,中证智选沪深港科技50指数今年以来累计上涨超50%。

该指数的前十大权重股包括了中际旭创、宁德时代、寒武纪-U和海光信息等硬科技企业,但这些企业的股价近期又几乎全部创下了历史新高。

其中,中际旭创和寒武纪-U在过去的两年多,股价双双创下了十倍以上涨幅。对比上一轮消费升级和新能源大行情,在高位发行的基金产品如今能保本的也并不多。

“选择在科技权重股创下历史新高之际,发行沪深港科技50ETF产品是否会重蹈2021年新能源股见顶深套的覆辙?还有待观察。”上述公募人士表示,“不过,一些涨幅数倍之多的科技股积累了较多的获利盘,难免不会有落袋为安的冲动,而此时新发行的ETF产品就要避免高位被套。”

显然,以科技股作为重启ETF赛道的交银施罗德,又能否避免高位接盘?《产业资本》将持续给予关注。