6月以来市场趋势上行,恰巧新增居民存款和企业存款的回落等于非银存款的增量,不少投资者认为市场驱动的核心原因来自于“居民存款搬家”带来的流动性,甚至于把近期震荡也归结为居民存款搬家的暂缓导致新增非银存款的回落。但我们认为非银存款的变化更多是果而非因,市场驱动向上,吸引增量资金进场。因此我们认为当前市场对于居民存款搬家存在几个误区;另外,驱动市场向上的核心力量来自于叙事变化后风偏的改善以及业绩预期的转向,而非流动性。

居民存款搬家的几个误区:

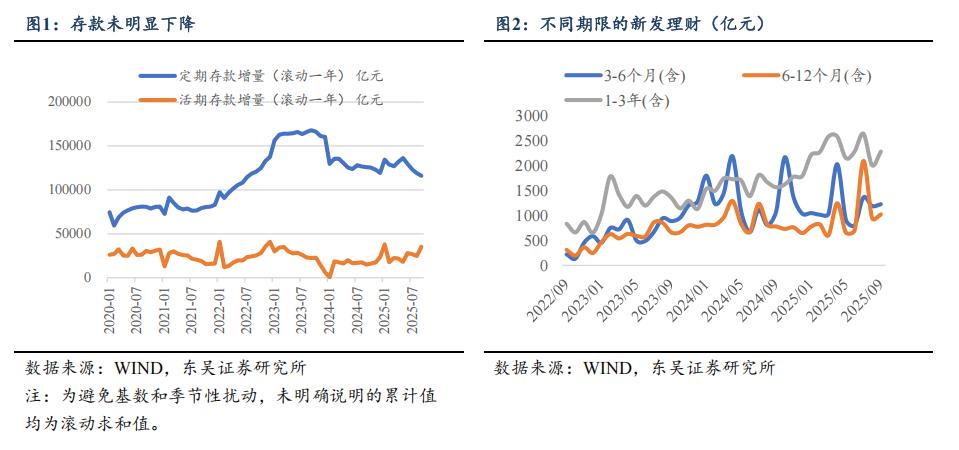

理财收益下降导致存款搬家的现实并不显著。不少投资者认为,由于无风险利率的下行导致居民端理财收益率的下行,因此一定程度上会转向其他类型的资产。但从事实出发,这个逻辑似乎并不成立。一方面,理财收益的下行,居民端的应对方式并非是转向其他风险资产,而是通过拉久期的方式,大幅提高对于 1-3 年期限理财的配置。另一方面,虽然近期新增存款有所下行,但更多是季节性因素;同时,去年“924”后股市明显转向,但存款并未出现明显下滑,因此牛市行情对于存款的吸引力并不明显。

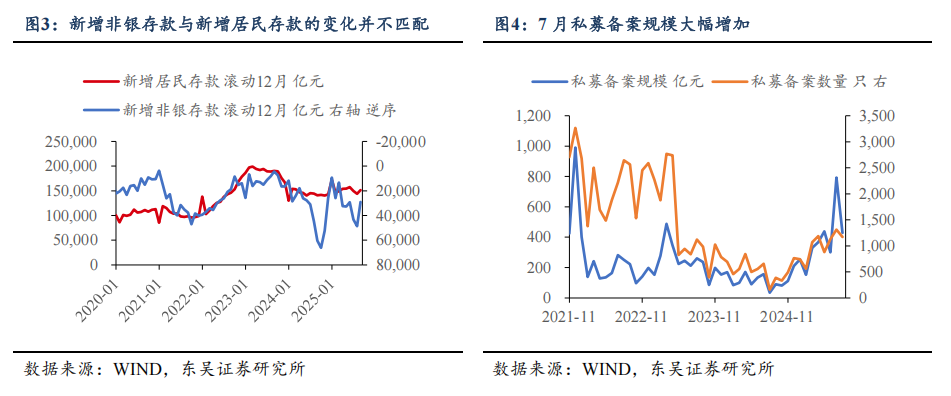

居民存款的变化并不匹配非银存款的变化。从历史数据来看,非银存款高增的环境下往往对应权益市场放量的情境,因此可以看到“924”行情以及今年8月的成交额一度突破3万亿。但也可以清晰看到新增居民存款并未发生较大波动。反而私募备案规模相较于此前出现明显高增的情形,7月接近800亿,因此本轮7-8月的指数级行情可能更多来自于高净值人群的自有资金。

居民普遍入市往往是市场情绪的过热期。不少投资者都乐观估计,如果“存款搬家”如期进行,居民端资金入市,将助推牛市进入第二阶段。但过去历史经验恰好相反,由于居民的非理性行为,居民普遍入市阶段往往是市场情绪的过热期,如 2015 年 5 月、2019 年 4 月、2020 年 7月、2024 年 9 月等,上证新增开户数大幅提高,但不久后皆迎来行情的阶段性顶部。另外,我们在此前的报告《居民存款搬家的两个认知偏差》中提到,由于散户选股能力偏弱,在结构性行情中容易偏离主线,不仅无法赚取收益,还可能产生亏钱效应。

市场的驱动因素是叙事的变化,风偏改善以及业绩预期改善

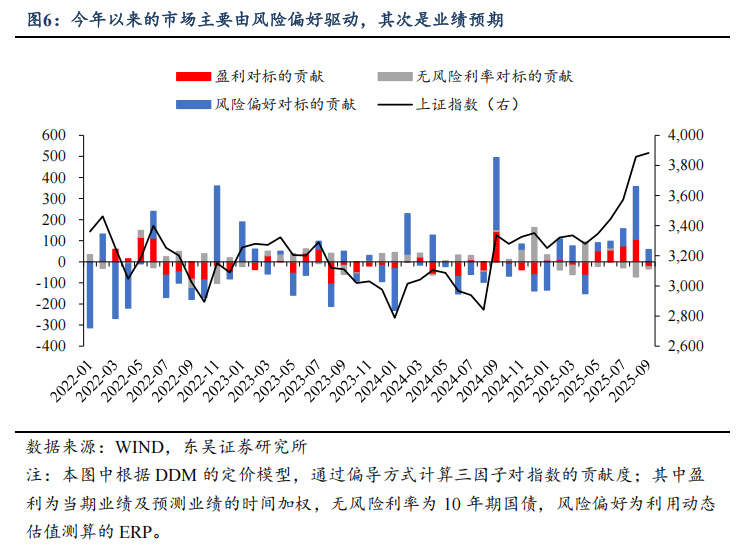

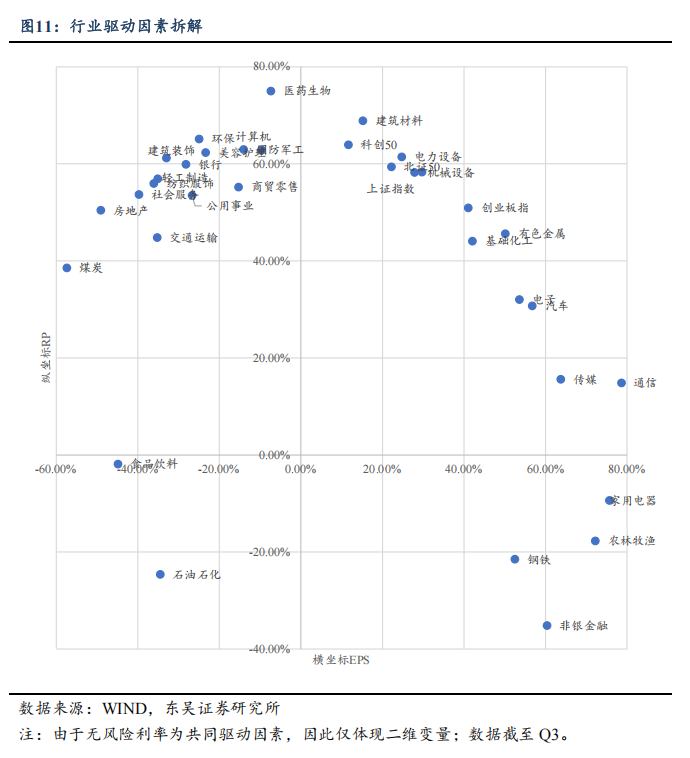

市场的驱动因素主要是风险偏好其次是业绩预期。我们通过 DDM 模型测算三因子对于股价的贡献度可以看到,从去年 9 月以来,市场上涨的核心贡献是风险偏好,其次为业绩预期,即基于政策转向对于未来经济乐观预期提振下的风险偏好改善;而无风险利率的调降对于市场的影响相对较小,即流动性带来的催化并不明显,或者说流动性更像是助燃剂,而非充分条件。

市场的交易逻辑从估值驱动转向戴维斯双击。今年以来,由于权益市场遍地黄金,进入风偏改善下的普涨行情。伴随趋势的确立,低估值品种逐步消灭后开始进入业绩为导向;尤其是 7-8 月强业绩驱动的海外算力带动科创板块走出强势主线,迎来戴维斯双击。

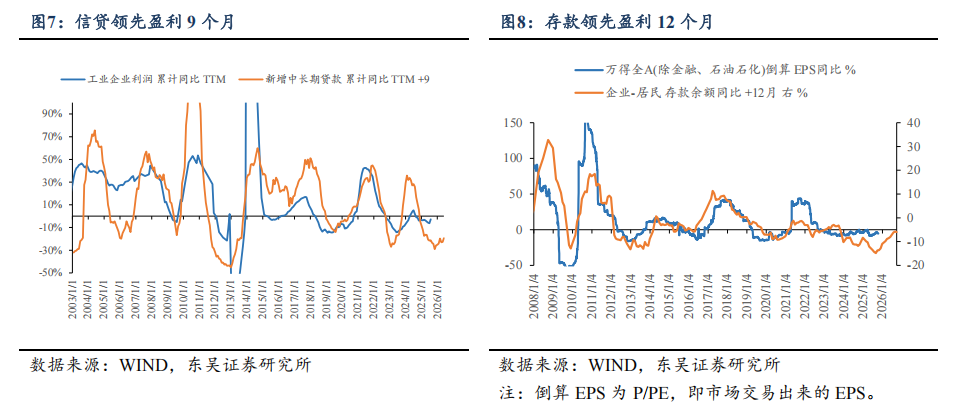

盈利或已见底。我们用两个领先指标可以观察到,盈利端或已见底。一方面,企业先通过信贷扩张,随后盈利修复,因此信贷周期领先盈利周期大约 9 个月,目前看拐点在 11 月;另一方面企业存款和居民存款的增速差代表了经济的活性,拐点对应业绩拐点,因此存款周期领先盈利周期大约 12 个月,目前看拐点在 8 月。总结来看,A 股逐步走出业绩底部。

当前关注交易性风险:融资、估值、地缘

9 月以来市场进入震荡,长周期趋势不变,但短期面临三个风险点:

其一:融资回落。7 月以来,融资风格从过往的小盘风格明显切向大盘成长,进一步助推了科创主线行情。而融资余额也超过了历史极值水平,融资余额比、融资交易额比等情绪指标也触及了历史高位。但进入 9 月,虽然融资余额进一步走高,融资融券的担保比例却已经开始回落;从历史经验来看,融资余额的变化往往滞后于市场变化。尤其是科创成长板块近期的宽幅震荡,对于融资的资金成本而言存在明显压力。

其二,估值偏高。诚然,以 CPO 为主的海外算力链为当前业绩最强方向,但不可否认该板块的估值相对偏高。从 2023 年的 ChatGpt 行情来看,2023 年 6 月中际旭创短期相对英伟达明显超涨,随后几近腰斩;但伴随着英伟达释放业绩后,中际旭创沿着英伟达趋势上行。以史为鉴,当前中际旭创与英伟达的市值比已经触及到 2023 年 6 月的高位,目前进入估值消化期。

其三,地缘风险。国庆后市场的交易驱动因素,已经从业绩导向转向为风险交易,海外降息、中美博弈、地缘等问题持续牵动 A 股神经;尤其是特朗普反复的性格进一步放大了全球资产的波动率。

市场展望

企业盈利复苏和弱美元的叙事均进入关键的验证窗口期。叙事短期可能有波折,但中期确定性较强,因此我们对市场依然持乐观态度,A 股慢牛趋势不改。但基于短期的三重交易性风险叠加,近期市场波动率明显放大,成长风格或存在阶段性漂移问题,虽然周期、消费、红利都存在阶段性机会,但波动率放大的环境下控制风险是核心。

回顾年内行情驱动,以消费和地产为主的内需板块更多在于估值驱动,而业绩预期仍未改善;反观以科创、创业为主的科技成长,则是业绩、估值的戴维斯双击。因此,单纯讨论行业的补涨并无意义,后续依然需要关注具备景气和叙事逻辑的趋势主线。

从行业配置来看,以海外算力、芯片制造为主的硬科技存在一定的溢价,考虑科技景气的叙事,有望从硬件上游端传导至下游需求场景,因此建议新出海叠加 AI 赋能的方向:(1)BD 出海进入商业收获期的创新药;(2)AI 应用加速落地场景,包括游戏出海、短视频出海等传媒、互联网方向;(3)端侧产品进入密集发布期,消费动能新旧切换,有望带动消费电子走出新周期;(4)地缘风险频发,大国崛起的军工出海。

风险提示:国内经济复苏节奏不及预期;海外降息节奏及特朗普政府对华政策不确定性风险;地缘政治事件“黑天鹅”;行业基本面不确定性风险。