10月24日,沐曦集成电路(上海)股份有限公司(简称“沐曦股份”)的首次公开发行(IPO)申请将上会审议。中国GPU初创公司冲刺资本市场再迎“关键一战”。

沐曦股份成立于2020年,五年来,先后推出用于智算推理的“曦思N”系列GPU、用于训推一体和通用计算的“曦云C”系列GPU。传统数据中心GPU既要兼顾科学计算,又要满足AI训练需求,沐曦的GPU芯片针对云端AI训练和推理场景深度优化,旨在解决大规模人工智能算力瓶颈。

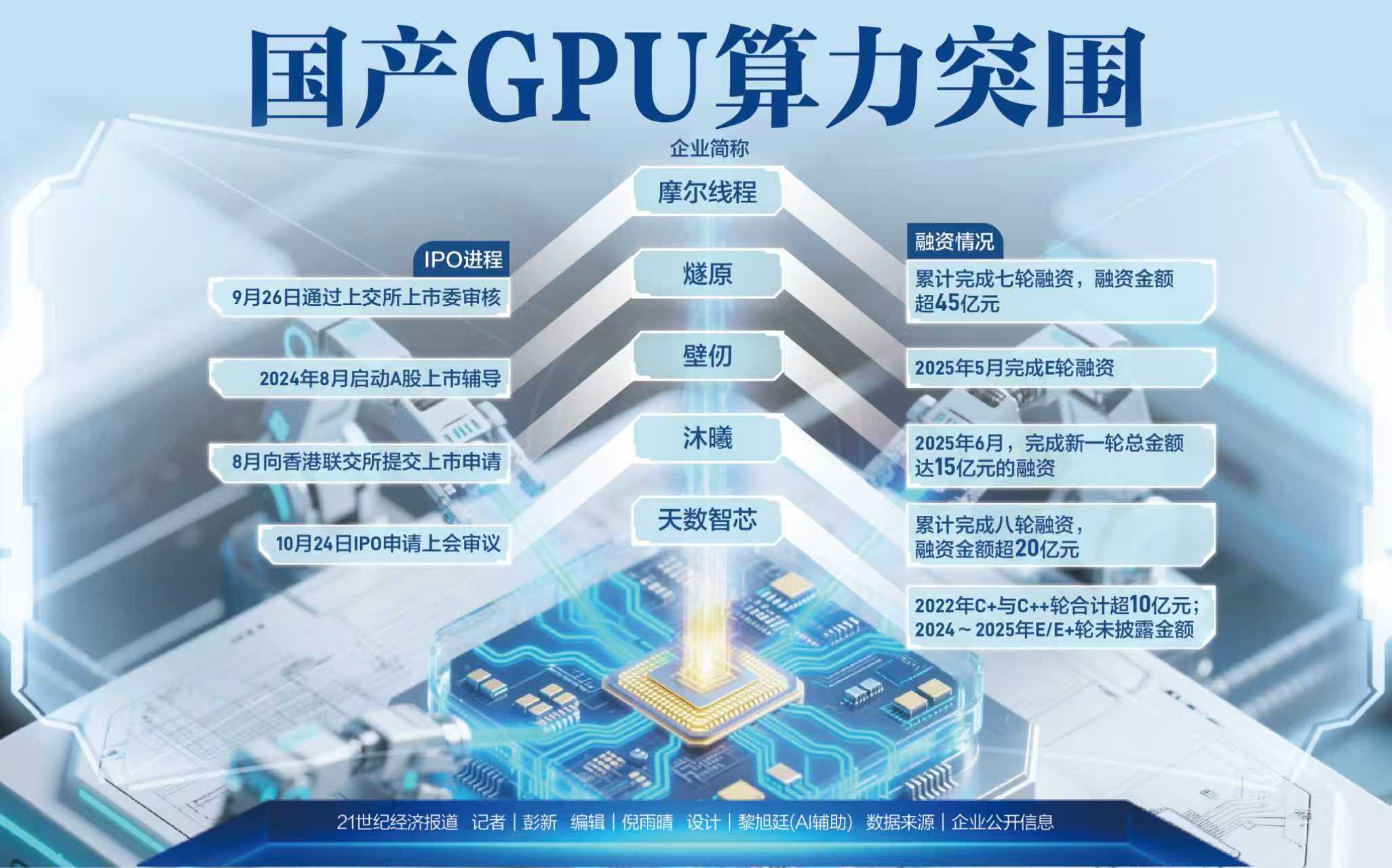

进入2025年以来,主要GPU初创企业沐曦、摩尔线程、壁仞等公司上市进程大幅加速,即将迎接更严格的考验。创业以来,这些公司曾吸引了前所未有的大额投资、高级人才和资源,剑指回报丰厚的GPU芯片市场,并誓言挑战英伟达在中国市场的垄断地位。

然而,在人工智能热潮带来的市场机会持续走高的情况下,市场环境却陡然发生变化。英伟达高端GPU在中国市场供应几乎“归零”,这个被动形成的真空地带,成为国产GPU企业从未有过的历史性机遇。

IPO加速

9月26日,在各方期待下,中国GPU公司摩尔线程科创板IPO申请成功通过上交所上市委审议。从6月30日申请IPO到成功过会,仅用了短短88天。若顺利上市,将成为今年科创板最大IPO,距离“国产GPU第一股”仅一步之遥。

另一家GPU企业沐曦也迎来IPO关键一役。上交所官网披露的信息显示,沐曦集成电路的科创板IPO于10月24日进入上市审核委员会审议阶段。

摩尔线程、沐曦均成立于2020年。彼时,美国的技术出口管制收紧,使得华为无法再利用台积电等代工厂的先进制程,这为中国芯片行业敲响了警钟,GPU创业的窗口期变得清晰,GPU热潮轰然而至。

摩尔线程创始人兼CEO张建中曾担任英伟达全球副总裁及中国区总经理,在英伟达任职超过15年,成功在中国推广了GPU的完整生态系统。2020年6月,张建中离开英伟达创立摩尔线程,从一开始就确立了对标英伟达的通用GPU技术路线,成为国内最早在功能上全面对标英伟达的公司。

从产品进展看,摩尔线程自2021年至2024年连续四年推出四代芯片,其中2024年推出的第四代“平湖”主打可支持DeepSeek等前沿大模型训练所需要的FP8精度,是该公司目前最先进的产品。此外,摩尔线程还布局集群算力。2023年12月,推出支持千卡单集群部署的产品KUAE1,并在2024年底将该集群产品升级为支持万卡的KUAE2。招股书显示,2024年摩尔线程AI集群产品收入占总营收的比例已达42.42%,为1.84亿元。

沐曦成立于2020年,主营业务为研发、设计和销售应用于人工智能训练和推理、通用计算与图形渲染领域的全栈GPU产品,并围绕GPU芯片提供配套软件栈与计算平台。近三年,沐曦先后推出用于智算推理的曦思N系列GPU、用于训推一体和通用计算的曦云C系列GPU。

沐曦的技术路线与国际主流基本同频。C500立项即对标英伟达A100,部分下游客户的测试反馈显示,在若干场景下已能达到或优于A100的表现。最新发布的C600进一步对齐主流架构,配备大容量显存,支持含FP8在内的多精度混合计算,并打通从设计、制造到封装测试的国产化供应链闭环。正在研发的下一代旗舰C700将在算力、存储、互联与能效等维度显著升级,目标逼近英伟达H100的水平。9月21日公开的第二轮监管问询回函中,沐曦透露,截至2025年9月5日,公司在手订单金额为14.30亿元,以曦云C500系列板卡为主。

摩尔线程、沐曦上市进展迅速,引发市场瞩目。实际上,摩尔线程已成功闯关IPO,使其成为今年6月以来硬科技上市潮重启后的首批受益者。自今年二季度开始,A股市场的IPO受理节奏明显加快。此后,科创成长层细则迅速出台,再次确认了A股市场对优质科技企业的支持态度。

记者梳理发现,另外几家GPU初创公司也在近期紧锣密鼓推进上市计划。8月17日,深圳市山天智慧财产投资有限公司(下称“山天智慧”)宣布,其参投企业壁仞科技已递表港交所。据山天智慧介绍,今年6月,壁仞科技完成新一轮总金额达15亿元融资,由广东和上海国资背景机构领投,山天智慧亦在此阶段跟投,壁仞科技在香港上市前估值达到140亿元。

壁仞科技成立于2019年,创始人张文拥有哈佛大学法学博士学位,曾担任商汤科技总裁。虽然不直接出身GPU技术,但其“吸金”和“招揽人才”能力突出,在业内获得“中国第一大猎头”的称号。从2019年9月成立到2021年3月完成B轮融资,约18个月里,壁仞科技融资额超过47亿元,创下国内芯片创业公司的融资纪录。

壁仞的融资能力和技术实力一度引发市场关注。2022年8月,其发布的BR100芯片创出全球算力纪录,峰值算力达到当时国际领先厂商在售旗舰产品的3倍以上,这是全球通用GPU算力纪录第一次由一家中国企业创造。但好景不长,2023年10月,美国将壁仞科技及其子公司列入实体清单,无法再委托台积电等先进代工厂生产芯片,对其运营造成重大冲击。

另一家芯片企业燧原科技,于2024年8月启动A股上市辅导,目前仍在推进辅导进程,同时天数智芯近期也传出将赴港上市消息。相继传出的国产GPU公司上市进展,标志着中国高性能GPU企业加速迈入资本市场,政策与市场层面对关键芯片自主化的支持正在强化。

代差与鸿沟

尽管国产GPU企业取得了长足进步,但与英伟达的差距仍然明显。在摩尔线程的招股书中,“英伟达”一词出现了41次;沐曦的招股书中则出现了57次。这种高频提及,既是对标所需,也折射出应对英伟达生态的巨大鸿沟。

诞生于20世纪90年代的GPU,原本为游戏图像渲染而设计,但自2012年以来,人们发现GPU的并行计算模式非常适合处理人工智能中的深度学习算法。GPU帮助深度学习突破算力瓶颈,由此获得广阔增量市场,成为云计算和智能时代最重要的基础芯片之一。

“硬件上我们可能落后1—2代,但软件生态的差距可能是5至10年。”一位国产GPU公司资深工程师对记者直言。英伟达的CUDA平台经过十几年打磨,已形成完整开发者生态,全球数百万开发者基于CUDA开发应用。相比之下,国产GPU的软件栈还在起步阶段。

“迁移成本”是国产GPU面临的最大障碍。全球数百万开发者基于英伟达CUDA开发应用,形成庞大生态。国产GPU虽然都推出了自己的软件栈,如摩尔线程的MUSA、沐曦的MXMACA等,但兼容性仍是问题。

摩尔线程在招股书中坦言,公司致力于成为全球领先的GPU公司,为中国乃至全球的人工智能、数字孪生、科学计算等领域提供强大算力支撑。这个宏大愿景能否实现,不仅取决于技术进步,更取决于整个产业生态的成熟。

工艺制程是另一个瓶颈。国产GPU主流采用7nm或14nm制程,而英伟达已经进入4nm时代。更严峻的是,2025年1月,美国发布对华晶圆代工限制新规,卡住了先进制程芯片制造,这意味着国产GPU企业即便有能力设计更先进的芯片,也难以找到代工厂生产。

“我们不是在和英伟达今天的产品竞争,而是在和它明年、后年的产品竞争。”一位投资者向记者感慨。英伟达的产品迭代速度惊人,每18至24个月就会推出新一代产品,性能提升30%至50%。国产GPU企业必须在追赶的同时,还要应对对手的持续创新。

推理市场是被认为更现实市场选择。“推理对算力要求相对较低,而且很多推理任务是固定的,可以针对性优化。”网宿科技一位业务负责人告诉记者。根据IDC数据,2024年训练型AI服务器中GPU价值占比73%,而推理型仅25%。未来五年,国内训练和推理算力年复合增速将分别为50%和190%。

算力突围

据Bernstein Research,按销售金额计,2024年中国AI加速器市场中,英伟达约66%、华为昇腾约23%、AMD约5%,其余厂商(含摩尔线程、沐曦等)合计约1%。

华为昇腾的经验或许值得借鉴。从2018年推出第一代昇腾310,到2024年能够训练千亿级大模型,华为用了6年时间。期间经历美国制裁、生态建设、市场开拓等重重困难,最终在2024年占据中国市场23%的份额,成为仅次于英伟达的第二大AI芯片供应商。

前述投资人对记者表示,从研制一颗芯片,到打通上下游链条,再到支撑一个生态,需要长期的耐心和持续投入。“我们投资GPU企业,看的不是三五年的回报,而是十年后中国AI产业的独立性。”

目前来看,值得振奋的信号显著增多。甘肃庆阳国产万卡推理集群已由燧原科技等合作方点亮并对外服务;LightSphere X光互连光交换GPU超节点由上海仪电、曦智、壁仞、中兴联合发布,打通面向跨机柜超大规模训练的互联瓶颈;摩尔线程以“88天过会”的速度冲刺科创板、拟募资规模空前。

同时,市场环境也开始向国产GPU公司发生有利变化。首先,英伟达在中国市场份额的急剧萎缩,并非国产GPU企业主动竞争的结果,而是外部环境骤变的被动产物。2022年10月,美国禁止英伟达最新AI芯片向中国出口。英伟达、AMD等美国厂商一度推出缩减性能的“中国特供版”AI芯片,但这些“特供版”不到一年即被全面禁止,英伟达只得向中国市场推出性能大打折扣的H20。

基于政策风险和市场需求,中国算力中心和云厂商开始更坚定地转向国产AI芯片,这给国产GPU企业创造了前所未有的市场空间。近期一场公开活动中,英伟达CEO黄仁勋谈及中国市场时亦称,由于美国出口管制,英伟达近乎100%退出了中国市场,市场份额从95%降至0%。

今年年初,DeepSeek的走红,被视为国产AI算力的练兵场。摩尔线程、燧原科技等多家国产芯片公司积极适配DeepSeek;随着DeepSeek在应用环节铺开,尤其是国产GPU进一步适配DeepSeek后,国产算力得到进一步认可。根据市场调研机构弗若斯特沙利文数据,中国AI智算GPU市场规模从2020年的142.86亿元迅速增至2024年的996.72亿元,年均复合增长率达62.5%,预计至2029年将提升至1.03万亿元规模。

时间会给出答案,这场算力突围,将深刻影响中国乃至全球AI产业的未来格局。