江尾海头,阅千载沧桑巨变;云帆浪涌,启万里向海新程。

昔日偏居一隅的“神经末梢”,凭借“八龙过江”的交通巨变,跃升为连通南北的区域枢纽;曾以纺织、建筑著称的工业名城,依托六大千亿级产业集群的强势崛起,蜕变为向海图强的开放前沿。一如南通队以不败战绩挺进“苏超”总决赛,这座城市的经济运行势头同样锐不可当——2025年上半年,南通地区生产总值跃居全国万亿城市第18位,成为榜单中备受瞩目的黑马。

此地“好通”,此城“逢源”。江海门户南通,正将战略叠加的天时、通江达海的地利,转化为高质量发展的磅礴动能,在长三角一体化浪潮中挥毫泼墨,书写新时代的江海传奇。

南通港南通市委金融办供图

下一个万亿看沿海

这是一座土地面积不断“生长”的城市——万里长江在此奔腾入海,泥沙淤积成洲,海岸线渐次东移;这更是一座战略能级持续提升的城市——共建“一带一路”、长江经济带发展、长三角一体化发展等多重机遇交汇叠加。江海交汇的南通,正以一场全新的战略升维重塑坐标。

南鸟巢南通市委金融办供图

——南通“好通”,从“交通末梢”到“区域枢纽”的跨越。

2025年9月,在南通市海门区地下30多米深处,超大直径盾构机“江海号”始发掘进已超1600米,标志着海太长江隧道右线隧道施工开启穿江之旅。这条全长39.07公里的过江通道是国内目前在建距离最长、断面最大的公路水下盾构隧道,建成后将大幅缩短长江两岸通勤时间。

两岸最宽处达12公里的长江,曾是南通向南发展的天堑。改变始于2008年苏通大桥通车,将跨越长江的时间从一个多小时缩短至几分钟。此后,南通跨江通道建设不断提速:在已有3条过江通道基础上,2022年更是一次性开工了张靖皋长江大桥、海太长江隧道等多条过江通道。2025年年初,苏通第二过江通道大临工程启动建设,南通“八龙过江”的格局正加速形成,未来南通到上海的通勤时间将缩短至45分钟以内。

沪苏通长江公铁大桥南通市委金融办供图

“从偏居一隅的‘交通末梢’,向着‘区域枢纽’大踏步迈进,南通的交通发生了格局性重塑,加快实现了‘难通’变‘好通’,有力推动了与上海、苏南交通同城化、生活同城化。”南通市交通运输局相关负责人说。

——左右逢源,从“单向承接”到“双向赋能”的升维。

位于如皋高新区的霖鼎光学,仅用20个月就建成投产、8个月营收破亿元,而其项目源头来自如皋在上海交大建立的“飞地孵化器”。“去年接到一笔订单,精度要求数量级提升,上海实验室仅3个月便顺利攻关,上海孵化、南通转化的模式效用发挥明显。”公司副总裁林宏裕说。

霖鼎光学的实践是南通“飞地孵化”、跨江融合的生动案例。作为上海“1+8”大都市圈中唯一位于长江北岸的城市,南通的“左右逢源”区位优势正转化为实实在在的发展胜势。南通市发展改革委相关负责人说:“如今,‘总部在上海、苏南,基地在南通’的产业协作模式已成常态。上海、苏南工业门类齐全、科创资源丰富,产业链垂直整合能力强,紧邻上海、苏南是我们发展新质生产力的独特优势。”

2025年9月,南通与上海市长兴岛开发建设管理委员会、崇明区政府签署共同打造世界级船舶海工产业集群战略合作协议。“这一合作将推动两地产业资源深度互联互通,实现从企业层面供应链合作到沪通两地产业协同,共同培育世界级产业集群的质变。”南通市工信局相关负责人介绍。

通过持续深化长三角产业创新协同区建设,南通正从过去的单向承接迈向更高层级的双向赋能。数据显示,全市50%以上企业与上海、苏南企业建立稳定合作关系,近三年招引来自上海和苏南的规上制造业企业超450家。这种深度协同不仅为南通注入新发展动能,更通过产业链互补创新,为长三角一体化发展贡献南通力量。

——向海图强,从“沿江布局”到“全域向海”的重构。

纵观全国沿海省份,江苏拥有南通、连云港和盐城三个沿海城市,但海洋经济总量与其经济大省地位并不匹配,广阔的蓝色疆域仍是一片亟待深度开发的潜力空间。

面朝大海,如何破局?南通这座“江海门户”,正将目光转向辽阔的蓝色疆域,以“全域向海”的战略思维,寻找“下一个万亿”增长空间。

江海联动,向海而兴。南通坐拥得天独厚的海洋资源:276公里绵长海岸线、8949平方公里广袤海域,以及每年不断新生的近万亩滩涂。这些“蓝色家底”正加速转化为发展海洋经济的独特优势。2024年,南通实现海洋经济生产总值2606亿元,占据江苏省1/4份额。

“我们将沿海地区作为迈向‘下一个万亿’的主战场、增长极。”南通市委副书记、市长张彤的这番话,道出了南通向海发展的坚定决心。在这一战略指引下,南通率先成立海洋发展局,出台临海地区空间和产业规划,推出“向海12条”政策措施,目标是系统构建现代海洋产业体系,力争今年涉海产业规模突破万亿元。

新质引领锻造产业新脊梁

一手抓既有优势产业焕新升级,一手开辟高新技术制造业、新兴产业和未来产业新赛道,南通正聚力建设面向科技前沿、以先进制造业为骨干的现代化产业体系,为这座“万亿之城”孕育新的发展动能。

南通新城俯瞰南通市委金融办供图

——勇拓蓝海,现代海洋产业体系加速形成。

走进通州湾绿色化工拓展区,总投资约500亿元的中石油蓝海新材料项目正全速推进。高端聚烯烃项目47个主项单元全面开工,中试基地项目21个建、构筑物全部封顶。蓝海新材料项目未来总投资将达千亿级,建成后将成为亚洲规模最大的单体化工项目,擎起南通海洋经济发展的脊梁。

“南通正着力打造‘海洋装备之都、先进材料蓝海、新型能源绿岛’三大地标性海洋产业名片。目前,全市在库推进的涉海重点产业项目达125个,总投资逾2400亿元。”南通市海洋发展局相关负责人介绍。

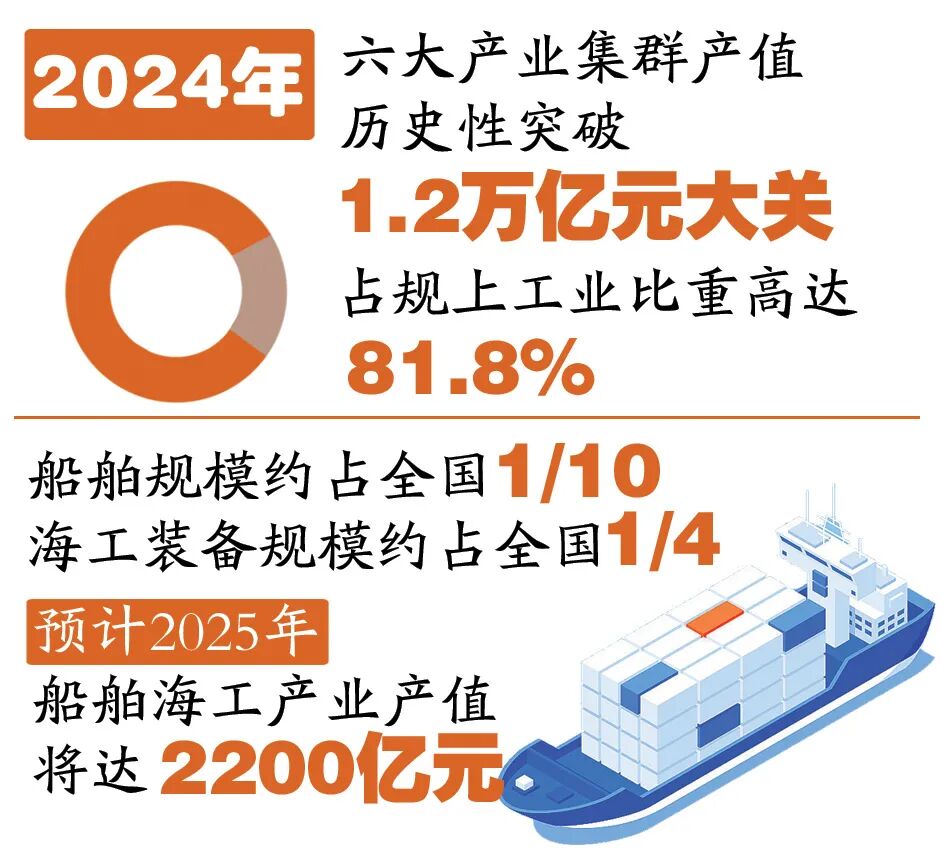

从海上油气平台到深海养殖工船,从海上风电安装船到海底电缆,南通的海洋装备产业版图不断拓展。这里诞生了“天鲲号”“希望六号”、极地探险邮轮等大国重器,船舶规模约占全国1/10,海工装备规模约占全国1/4。预计2025年,船舶海工产业产值将达2200亿元。

海洋生物医药、海洋新能源、深远海装备等战略性新兴产业也在南通悄然崛起。南通创新区已集聚30余家海洋科技企业,致力于从海洋生物中提取创新药物和功能材料,推动海洋经济向价值链高端攀升。

——创新驱动,六大产业集群引领能级跨越。

在中天科技智能车间,传统光缆生产正向高端光器件制造升级。“400G光模块已批量供货,800G产品即将量产。”中天科技副总经理、通信产业集团副总裁刘志忠表示。十余公里外的江海股份工厂里,每分钟充放电次数可达上亿次的铝电解电容器已批量生产。“这款电容器将广泛应用在AI服务器领域,提升算力服务的稳定性。”江海股份副总裁、董秘王汉明告诉记者。

南通聚力打造的船舶海工、高端纺织、新一代信息技术、新材料、高端装备、新能源六大千亿级产业集群中,船舶海工和高端纺织已成为国家先进制造业集群,2024年六大产业集群产值历史性突破1.2万亿元大关,占规上工业比重高达81.8%,已成为区域经济发展的强劲动力。目前,全市制造业单项冠军企业(产品)达30家、国家级专精特新“小巨人”企业达175家(另有57家已进入公示名单)。在通州湾畔,海上风电机组巍然矗立;在南通经济技术开发区内,光伏组件生产线高速运转。中天科技等企业正构建从装备制造到运营服务的全产业链条,彰显了南通在新兴产业布局上的远见卓识。

面向未来,南通已明确重点布局未来空天、未来海洋、未来能源、未来材料、未来通信、未来健康六大方向。以未来空天为例,目前南通全市已集聚低空经济产业链企业30家,航天宏图的无人机年产能达500架,驼航智能的重载无人机在应急救援等领域大显身手。

——智造引领,传统优势产业焕新升级。

在江苏海四达电源有限公司的启东基地,一座现代化的“黑灯工厂”静默运转,机械臂精准抓取电芯,AGV小车自动配送物料,MES系统实时监控每道工序的良品率。这家专注电池研发制造的企业,通过引进世界先进水平的全自动装配线、一体式化成分容系统以及特殊工序工业机器人,实现了自动化、信息化、智能化三者相结合的改进升级,电池的稳定性、一致性大幅提升。

南通以“智改数转网联”为抓手,系统推动传统产业焕新升级。南通市工信局数据显示,全市已累计实施智改数转网联项目1.63万个,覆盖企业超6400家,并于2025年入围国家中小企业数字化转型试点城市。

在捷捷微电的功率半导体器件自动化生产线上,数字转型带来的收益实实在在。“我们是南通首批尝试智改数转的公司之一,帮助我们从传统制造型企业逐步转变为用数字管理生产流程的现代化企业。”捷捷微电副总经理、董秘张家铨告诉记者,借助数字化“翅膀”,公司生产工艺得到优化、产品良率进一步提升,巩固了在行业中的竞争优势。

人工智能与制造业的深度融合,正持续释放新质生产力。京源环保推出行业垂直大模型“小鲸水务”,实现水务治理精准决策;州际数码联合纺知云科技,将印染新品研发周期从30天压缩至2天。这些创新实践表明,南通正通过技术赋能、生态培育与政策支持,构建传统产业高质量发展的新格局。

三位一体构筑发展软实力

位居江苏经济版图前列的南通,在高质量发展的航程中,既感受着搏击风浪的强劲动力,也体味着深层次的成长烦恼——GDP常年稳居全省前列,却仅有一所本科高校支撑。产业转型升级的巨轮,遭遇了人才供给的“浅水区”。

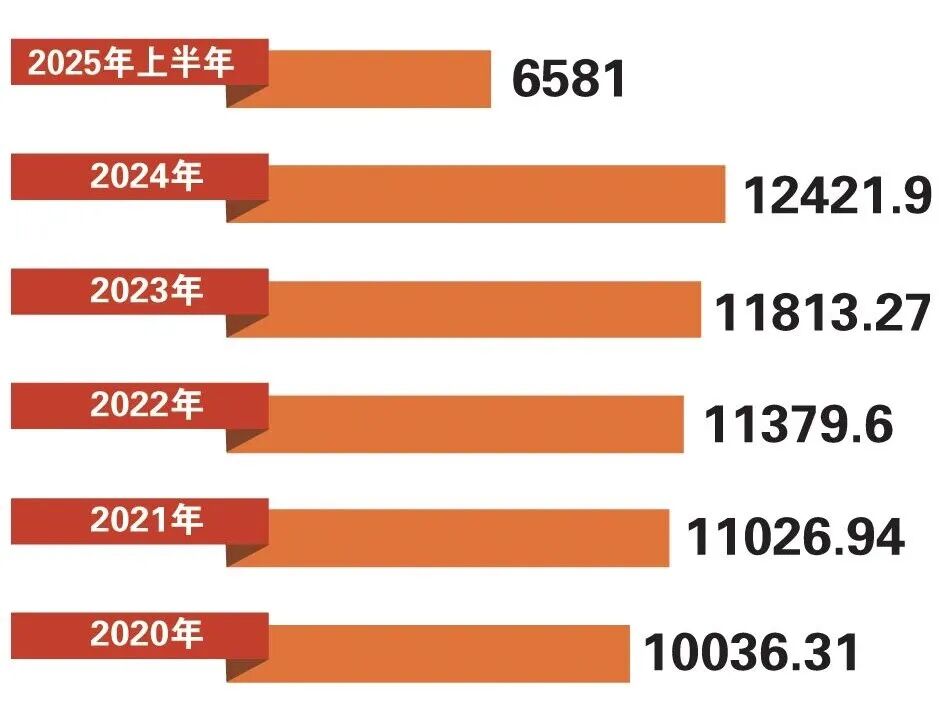

南通地区生产总值(GDP)(单位:亿元)

——变短板为跳板,构建区域创新生态。“本地高校资源有限,专业适配性有待加强,我们不得不将合作目光更多地投向市外、省外。”多位南通企业家坦言,人才需求与供给之间的结构性矛盾,随着产业转型步伐加快而日益凸显。

南通紫琅湖畔南通市委金融办供图

南通深知,弥补先天科教资源的不足,必须主动出击,着力构建富有韧性与活力的区域创新生态,将短板转化为发展跳板。

随着AI热潮席卷全球,光模块市场迎来爆发式增长。中天科技通过与中国科学院上海微系统与信息技术研究所合作,成功研发国产化硅光芯片,抓住了400G光模块市场机会。中天科技董事长薛驰介绍,公司正与北京大学长三角光电科学研究院共建江苏省先进光电子集成芯片重点实验室,前瞻布局CPO、1.6T、3.2T等下一代光通信技术,夯实核心竞争力。

这种“借力”在南通并非个案。南通市科技局相关负责人介绍,南通建有东南大学南通海洋高等研究院、北京大学长三角光电科学研究院、省船舶与海洋工程装备技术创新中心等高层级平台,全市校地共建大院大所达到40家。更令人振奋的是,全市首个大科学装置——极地与极端环境模拟设施预研项目正式落地,标志着南通在承接国家重大科研任务上迈出关键一步。

积极推动区域科技合作,是南通创新突围的重要落子。数据显示,南通与上海签订深化科技创新全面战略合作协议后,全市70%的规上工业企业与上海80%的高校院所建立了协同创新合作关系,长三角国创中心南通分中心、上海交大南通先进技术研究院等一批创新平台签约落户,在深度融入长三角创新链产业链中持续锻造发展长板。

——引金融“活水”,精准灌溉创新沃土。创新始于技术,成于资本。善用金融“活水”精准滴灌,是滋养科技创新种子破土而生、助力新质生产力茁壮成长的关键力量。

“2020年,在公司规模化发展的关键阶段,南通市产业投资母基金的及时注资,解决了我们的资金难题。”正在筹备IPO的三责新材公司董事长闫永杰回忆道,“这笔资金对于公司技术和产品的快速商业化、南通开发区一期项目顺利开工起到了关键作用。政府基金领投,更是带动了社会资本争相涌入。”落户南通后,三责新材短短几年时间,就从一家初创企业成长为碳化硅陶瓷领域的隐形冠军。

三责新材的蜕变,是南通金融支持科技创新的生动缩影。目前,该市已形成1200亿元规模的政府投资基金集群,构建起覆盖全生命周期的股权基金支持体系,累计招引、投资战略性新兴产业项目近600个,培育本土上市公司、国家级专精特新“小巨人”和“独角兽”企业40余家。

“我们正进一步聚焦人工智能和集成电路、生物医药、海洋等战略性新兴产业领域,加快培育优势产业集群。例如,对人工智能领域重大顶尖人才项目,给予最高1亿元项目资助。”南通市财政局相关负责人介绍。

面对早期科创项目“融资难、融资贵”问题,南通创新采用“拨投股结合”模式,以政府资金为引导,帮助创新项目跨越“死亡之谷”。

在培育多层次资本市场方面,南通同样不遗余力。南通市委金融办相关负责人介绍,通过出台企业上市月度联席会机制及拟上市企业“白名单”管理制度,各部门靠前服务,2024年协调解决上市堵点难点问题20余项。截至2025年7月,南通市共有上市公司59家,其中境内上市公司中近八成归属于六大千亿级重点产业集群。2024年,南通迎难而上,林泰新材实现当年申报、过会、发行,万达轴承成为北交所“920第一股”。

——既育新苗亦扶大树,梯度培育产业森林。从科技型中小企业的“春笋破土”,到高新技术企业的“林木渐茂”,再到龙头企业的“参天大树”,南通打造的企业梯次培育体系,让各类创新主体都能找到清晰的成长路径。

对于科技型中小企业,南通市精心构建了“泛科技型企业库—科技型中小企业库—‘小升高’培育企业库—高新技术企业库—重点科创企业培育库”五级梯次培育体系。数据显示,近三年南通净增高新技术企业1962家,年均增长654家,增幅位居江苏全省前列;2家企业入选中国独角兽企业,4家企业上榜省独角兽企业;拥有知识产权的泛科技型企业突破11000家,各项数据均创历史新高。

对于行业里的龙头企业,南通持续深化“1521”大企业培育方案。2024年,南通新增了两家百亿级企业,还有6家企业被评为省级制造业领航企业。“我们正全力支持企业在细分领域开展核心技术攻关,并通过并购重组实现延链补链。”南通市工信局相关负责人介绍,一个以“千亿引领、百亿撑腰、五十亿托底”的大企业矩阵正加速成形。

江海潮涌千帆竞,新质澎湃万象新。从蔚蓝深海到数字云端,从产业焕新到科创引领,“江海明珠”正以“左右逢源”的开放胸襟、“全域向海”的战略魄力,将区位优势转化为发展胜势,勇担使命,向着未来破浪前行!