近日,债券市场多头力量正在密集释放。

10月27日,中国人民银行行长潘功胜在2025金融街论坛年会上表示:“目前,债市整体运行良好,人民银行将恢复公开市场国债买卖操作。”

这标志着,自年初暂停的相关操作后续将有望重启。在许多业内人士看来,这一信号也被普遍视为债市的“破局”时刻,市场机构的做多热情随即被迅速点燃。

21世纪经济报道记者注意到,27日星期一发布会后的尾盘时段,债市收益率应声全面下行,机构抢券序幕随之拉开——基金、券商等一度成为抢券主力,积极快速“扫货”,而银行、保险则相应卖出。随后多个交易日中,买卖力量轮番更替,行情震荡走强。

来到央行发声后的第3个交易日,这波调整是否已经到位?至30日发稿时,市场仍呈现全面“债牛”态势,但收益率下行幅度有所收窄。

但与此同时,许多债市从业者也对于重启的具体时机,以及落地后央行买卖操作的方向和操作方式十分关心。

“目前还是中短期限品种的确定性好些”,北京某公募基金债券交易人士告诉21世纪经济报道记者,近日1年期国债活跃券利率下行尤为快速,主要系重启买债的信号与资金面有所修复共同作用的结果。

一家券商资管投资经理向记者表示,市场在经历调整后已出现阶段性企稳特征,交易情绪变得平缓了一些。但在她看来,利率下行空间或相对有限,当前仍以把握波段机会为主要策略,“短期来看,去年同期的趋势性行情很难再现了”。

一轮“抢券”行情再上演

回顾其政策背景,央行在二级市场进行国债买卖操作,是公开市场操作的一部分,旨在通过买入或卖出国债来调节市场流动性。这一操作是丰富货币政策工具箱、增强国债金融功能、发挥国债收益率曲线定价基准作用,并促进货币政策与财政政策协同的重要举措。

其操作方式主要包括“买短卖长”,即通过买入短期国债、卖出长期国债来影响收益率曲线形态,例如2024年8月至12月期间央行就曾采用此方式;买入短期国债可向市场投放基础货币,缓解资金紧张;买入长期国债则能引导长期利率预期,但同时也需谨慎应对利率波动风险。

那么,此前为何暂停该项操作?潘功胜在10月27日的发布会上指出,“今年初,考虑到债券市场供求不平衡压力较大、市场风险有所累积,人民银行暂停了国债买卖”。

记者了解到,去年在“资产荒”背景下,债券因安全稳健的票息收益成为资金青睐的“香饽饽”,叠加市场机构对“双降”的强烈预期和抢跑,一度形成过热的“债牛”行情,债券市场风险泡沫风险逐步积累。

现在又为何即将恢复操作?告别去年大牛市后,尤其在今年央行暂停操作以来,交易盘热情降温,债市持续低迷,不少从业者感叹今年债券投资“尤其难”。原因主要有两方面:一是去年四季度机构提前押注降准降息之下透支利率下行空间,当前收益率已处历史低位,操作难度显著提高;二是今年股债“跷跷板”效应被打破,股市在科技AI等板块带动下表现亮眼,形成“股牛债弱”格局,收益率相对稳定。

此次恢复国债买卖在即,在业内人士看来,央行重启债券购买操作,有助于与财政政策协同配合,缓解四季度及明年初地方政府债发行提速放量可能引发的市场供给冲击。尽管四季度财政发力有限,但考虑到2026年初仍有约2万亿元地方政府化债额度可能集中发行,央行维持流动性可为政府债发行营造稳定环境,有效平抑资金面波动,增强银行体系承接能力。

此外,近期公募费率新规征求意见稿的发布,给为短债债基投资机构带来一定“焦虑感”,央行此时恢复操作,也可在一定程度上对冲潜在债基抛压,为市场提供流动性支持,为缓解非银机构的流动性困难下一场“及时雨”。

中邮证券固收首席分析师梁伟超对记者表示,央行此次重启国债购买在时点上具有一定的内在必然性。主要背景在于去年8月至12月的操作以买入短期国债为主,这些短期券种将集中于今年年底至明年年初到期。鉴于该工具已被中央金融工作会议部署为常备货币政策工具,其存量规模不宜归零,为应对到期续作需求,央行大概率需在岁末年初这一时段重启操作。

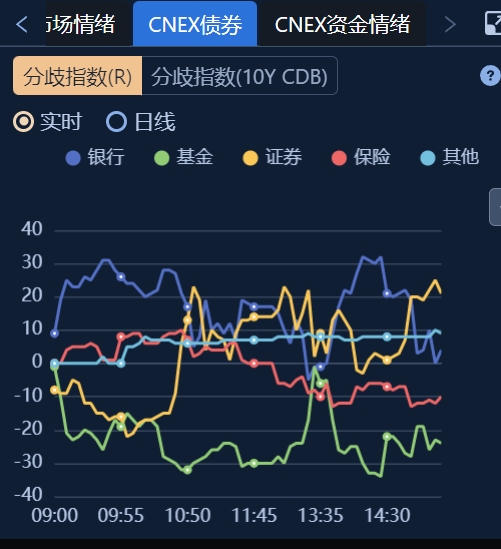

值得关注的是,最新市场表现显示,30日债市虽延续走强,但收益率下行幅度已收窄至0.5-1.5个基点。从CNEX债券分歧指数观察,自周一(10月27日)政策公布至29日期间,在外部政策刺激下债券市场收益率整体下行,但卖盘亦较为活跃,市场分歧有所加大。至30日发稿时,行情出现一定扭转:银行开始发挥接券作用,基金则由“抢券”转为卖出,似在止盈操作;保险机构维持净卖出,券商则小幅买入。有观点认为,前期持空头思维的投资者在利好刺激下选择“见好就收”,此次变化实为对前期过度乐观情绪的回调。

资料来源:DM查债通

后续重启时点和方式成首要关注

随着市场逐步消化重启带来的短期利好,机构关注的重点已转向更具实操性的问题:应如何合理应对此次调整?真正的重启黄金时点可能在何时出现?买卖的具体时间节点与操作方式,也成为当前机构聚焦的核心议题。

多位债券投资人士对记者表示,此次重启买债操作后,预计央行将进一步优化国债买卖的具体操作方式,以尽量降低对市场的冲击。

10月27日的发布会上,潘功胜提到,实践中,人民银行根据基础货币投放需要,兼顾债券市场供求和收益率曲线形态变化等情况,灵活开展国债买卖双向操作,保障货币政策顺畅传导和金融市场平稳运行。

对此浙商银行FICC指出,总体来看,当前政策的优先级依然是“稳字当头”,相比对单边行情的过度期待,结构性机会的挖掘或许是更理性的选择。

沪上一家城商行理财子固收投研人士则对本报表示,短端利率下行较快确实与去年央行所购债券陆续到期有关,其预期恢复操作后央行大概率还会买短债,但“买的动作、规模应该不会特别大”,毕竟当前大幅宽松的必要性不强。

面对当前市场,部分机构人士表现出观望姿态。一位沿海城商行债券投资人士向记者称,现阶段行情似乎愈发的难以预测,另一家大型股份行金市部人员也称“保持中性看法”,认为央行购债的实质影响尚待观察、市场复杂性的提升正加大预判盘面走向的难度。

江浙沪一家城商行金市部投资交易人士向记者表示,央行此次买债可能亦着眼于配合年末流动性安排,从近期市场表现看,期现行情集中在3-5年期;市场在一次性定价后出现回吐并转入震荡,“说明这次市场情绪还是相对克制”。其进一步指出,若未来两个月提前批额度发行,买债也有助于缓解机构配置压力。

梁伟超向21世纪经济报道表示,由于年末所剩时间已不长,若计划分月操作,以连续四个月购买、总量约一万亿的规模估算,每月操作量约在两三千亿元。规模方面,总体思路可能延续去年一万亿左右的量级,以存量续作为主,这意味着提供的流动性增量有限,对市场影响相对可控。结构上预计仍会以短期券种为主,采取分批买入方式。就利率和市场影响而言,此举主要意义在于短期情绪的修复,对收益率产生增量下行的定量推动作用可能不大。

友山基金联席首席投资官许永斌对记者表示,央行若重启债券买卖,其首要目的应是向市场注入流动性。他指出,“真正重启的时间就是要注入流动性,这两天他注入了天量的OMO,所以还是说明市场间是缺流动性的。”若去年央行购债以短期品种为主,今年债券到期后若不续做,将导致流动性被动收缩,这与当前经济筑底波动、压力犹存的环境不相符。在注入流动性的同时,央行另一重要考量是避免对市场造成过大冲击。这解释了为何以往倾向于购买短期债券:在同等名义本金下,短期国债的基点价值(DV01)对市场的冲击最小,且到期后央行在是否续作上拥有主动选择权。“但是客观状况就是只买前端的债,比较容易就会引起去年债市过热时期的市场机构羊群效应。”

投资层面,他认为3到5年期品种当前具备较好价值,超长端的30年期因曲线陡峭也具配置价值,尤其在四季度配置需求通常较强的背景下,他倾向于关注3-5年期限机会,并阶段性参与超长端。他预计新一批操作可能在11月或12月进行,但市场普遍猜测央行或通过大行间接操作而非直接入场。